理学部ニュース

理学部ニュース2025年5月号掲載

理学のススメ>

~ 大学院生からのメッセージ~

トラザメが繋ぐ次世代へのバトン

| 井上 遼太郎 |

| 生物科学専攻 博士課程1年生 |

| 出身地 東京都 |

| 出身学部 東京大学理学部生物学科 |

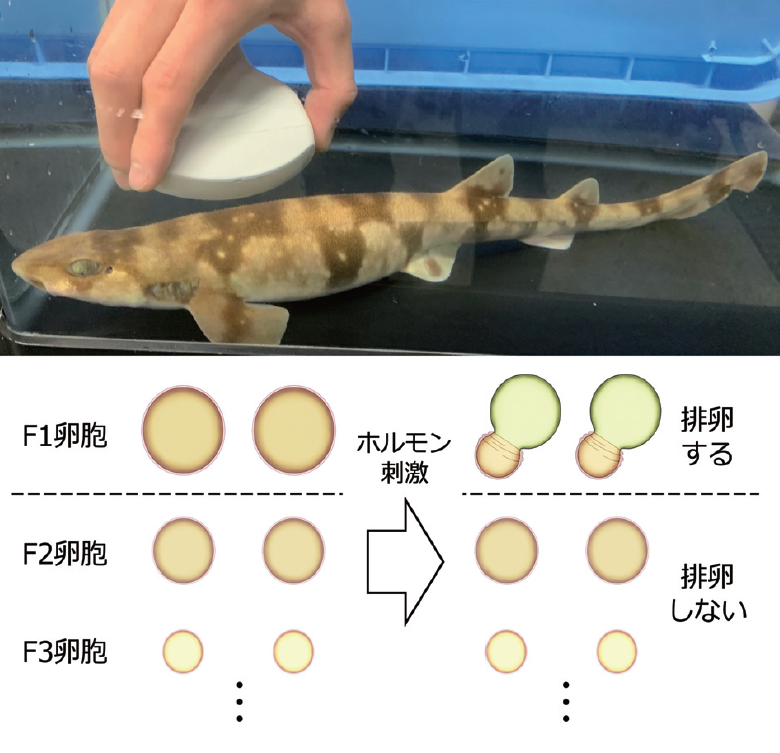

「サメとはどんな生き物か」と尋ねられたら,何を思い浮かべるだろうか。「大きくて危険な魚」と答え る人が多いかもしれない。しかし,サメには生物として興味深い特徴がいくつもある。サメ類を含む軟骨魚類には卵を産むもの(卵生)や,我々 と同じように子供を産むもの(胎生)がいる。さらに,一括りに胎生と言っても,胎盤を持つ種や胎児同士で共食いをする種がいる。おまけに,メ ダカなどの「普通の魚*」とは異なり,すべての種が交尾をする。中には貯精することでその後はメスが単独で繰り返し繁殖を行うことができる種 もいるのだ。しかし,軟骨魚類はこれほどユニークな生き物であるにも関わらず,とくにその生殖についてはほとんど研究されてこなかった。 実験材料としては大きくて扱いづらいだけでなく,水族館ですら繁殖が難しい種が多いためである。所属する研究室では飼育下でも繁殖可能なトラザメに「エコー検査」を行うことでサメを傷つけずに繁殖サイクルを毎日チェックしており(図・上),私は生殖における最重要イベントの一つである「排卵」を糸口に研究を進めている。

今までの研究で大変なことはいくつもあったが,もっとも難しかったのは「卵胞を培養下で排卵させること」であった。まず研究を進めるにあたり,本来はメスの体内で起きる排卵を培養下,すなわち体外で引き起こし観察できるようにすることが重要だと考え,手法の確立に取り組んだ。当初は条件を変えてもなかなかうまくいかず,ほとんどの卵胞が排卵に至らなかった。しかしある時,学部時代にメダカ胚を育てていた時の経験で「揺らしておくこと」が重要だということを思い出し,試しにトラザメの卵胞を揺らしながら培養してみた。すると,驚くべきことに,従来の方法では排卵率が10% 未満であったのに対し,揺らした場合の排卵率は100%を記録した。一見すると無関係に思えることにもアンテナを張っておくことで思いがけないアイデアに出くわすことは,研究の醍醐味といえるであろう。

研究を進めていくうちに予想外の発見があった。当初トラザメのことを解明を「比較的小さく扱いやすいサメ」程度にしか捉えていなかったが,トラザメ自体がとてもユニークな特徴を持つことがわかってきた。トラザメの卵巣内には大小さまざまな卵巣が同時に存在するのだが,これらの卵胞が同時に存在するのだが,これらの卵巣には大きさごとに厳密な「階級」があり,階級ごとにホルモン刺激への応答が明確に異なっていた。そして,もっとも発達が進んだ段階の卵胞2個だけが排卵される。(図・下)。トラザメの卵胞にはなぜ階級があり,どのように維持されているのだろうか。

冒頭でも述べたとおり,軟骨魚類の研究はその難しさ故にほとんど進んでいない。私のせいかもいまだ疑問の核心に迫った訳ではない。しかし,トラザメを調べ続ければ,なぜ卵胞に厳密な階級があるのかわかるかもしれない。さらに研究が進めば,軟骨魚類が卵生・胎生といった多様な生殖様式をとる要因を解明することも,今まで誰も成し得ていないサメの人工繁殖や遺伝子操作を実現することだってできるかもしれない。膨らみ続ける好奇心に抗うことできない。この研究は進めば進むほど面白くなると確信している。

(上)トラザメ。サメ類の中では小型だが,それでも全長40 cm 以上ある。エコー(手に持っている機器)を使い,繁殖サイクルをチェックする。(下)トラザメの卵胞の「階級」。F1 卵胞(最上位の階級)はホルモンの刺激を受けて排卵するが,他の卵胞は排卵しない。

* ここでは真骨魚類を指す