理学部ニュース

理学部ニュース2025年1月号掲載

理学のススメ>

~ 大学院生からのメッセージ~

重力波観測で一般相対論を超えた 理論へ迫る

|

| 度會 大貴 |

| 物理学専攻 博士課程2年生 |

| 出身地 三重県 |

| 出身高校 東海高校(愛知県) |

| 出身学部 京都大学 |

一般相対論は,宇宙の多くの現象を理論的に説明するうえで欠かせない基盤となっている。たとえば,ビッグバン宇宙論における宇宙の膨張や大規模構造の形成など,私たちの宇宙に関する理解の多くはこの理論を土台に据えて考えられてきた。さらに驚くべきことに,アインシュタインが1916年に提唱して以来,実験や観測による有意な破れは一切見つかっていない。しかしながら,一般相対論は完全無欠の理論ではない。いまだに解決していない理論としての困難が残されている。

その一例として挙げられるのが,宇宙の加速膨張を説明するために導入される「宇宙項問題」である。観測で得られている宇宙項が,なぜその値になるのか,理論的に明快な説明はまだない。また,一般相対論は,強重力ゆえに既存の物理法則が成り立たない時空特異点の存在を予見する。こうした極限的な状況では一般相対論では扱えない重力の量子論的効果が重要になるが,その理論的理解は発展途上にある。このような背景から,量子重力理論を含む「一般相対論を超えた重力理論」の構築は私たちの宇宙の全貌を理解する上で極めて重要であり,現代物理学にとって最大の挑戦のひとつとなっている。

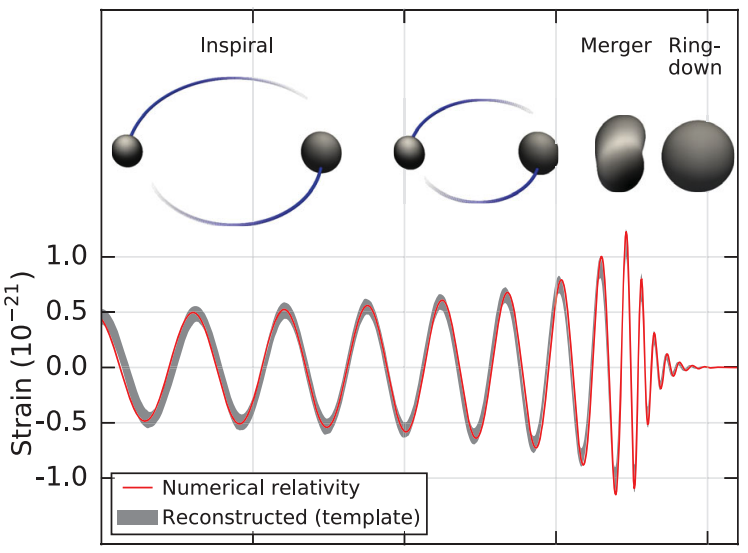

この難問のブレイクスルーをもたらすと期待されているのがブラックホールである。ブラックホールは重力が非常に強く,光さえも逃れられないため電磁波による直接観測が困難な天体である。しかし,この十年ほどで,二つのブラックホールが合体する際に放出される重力波を捉えることにより,ついにブラックホールを直接観測できるようになった。連星ブラックホール合体は観測可能な現象の中で最も強力な重力場を伴うため,もしかすると観測される重力波に一般相対論を超えた効果の痕跡が埋め込まれているかもしれない。私は,こうした重力波データを精密に解析して究極の理論への手がかりを探すとともに(D.Watarai et al., Phys. Rev. D. 109, (084058)2024)将来の観測を見据えて,どのような質量比やスピン角運動量をもつ連星ブラックホールが最適な検証対象になるかを理論的に研究している(D.Watarai, Phys. Rev. D. 110, (124029)2024)。

連星ブラックホール合体のダイナミクスとその重力波形。一般にその合体過程は,順にインスパイラル(inspiral),マージャー(merger),リングダウン(ringdown)からなる。インスパイラル段階では二つのブラックホールはほぼ円軌道にあり,重力波形は周期的である。マージャー段階でついに二つのブラックホールは合体し,振幅は最大値を取る。最後のリングダウン段階では,合体して一つになった歪んだブラックホールが一つの定常なブラックホールに落ち着く。これに対応し重力波形は減衰振動となる(B.P.Abbott et al., Phys. Rev. Lett. 116, 061102(2024)より引用)

私は学部4年の時に初めて一般相対論を学び,難解さに苦戦しながらもその魅力に強く惹かれた。特に,私たちが認識できる最も大きな「存在」である宇宙を,時空という物理的な対象と捉えて進化を追えるという点や,ブラックホールという直感に反した不思議な天体がきちんと計算することで導かれる点が面白かった。もともと宇宙に関する研究に携わりたいと考えていたこともあり,一般相対論が関わる研究をしようと決めた。

大学院に入ってから興味の赴くままに楽しい研究生活を送っているが,その鍵は「とりあえず手を動かしてみること」と「分からないことは質問すること」だと感じている。当たり前のように聞こえるかもしれないが,これらを意識することで思いがけない形で新たな研究へとつながっていく。実際,私の大学院生活はまさにこの連続である。たとえば,今取り組んでいる研究や共に研究する仲間との出会いは昨年の私にはまったく想像できなかった。こうした思わぬ出会いや発見が積み重なる日々こそが,私にとって何よりも充実していて楽しいのだ。