光反応で複雑な構造の創薬候補分子を創り出す

大栗 博毅(化学専攻 教授)

痛みを和らげるオピオイド鎮痛薬は,医療の発展に大きく貢献する一方で,薬物依存症という深刻な社会問題を引き起こしている。

近年,薬物依存症の治療薬候補として,イボガアルカロイドという植物由来の分子(天然物)が注目されている。

本研究では,イボガアルカロイドの複雑で美しい分子骨格を効率的に合成する革新的な手法を開発した。

多彩な反応性を有する中間体を設計し,その反応性を光で精密に制御して,

3系統の分子骨格を創り出すことに成功した。

化学合成が難しかった天然物やその類縁体を活用した生命科学研究や創薬研究の新展開が期待される。

![]()

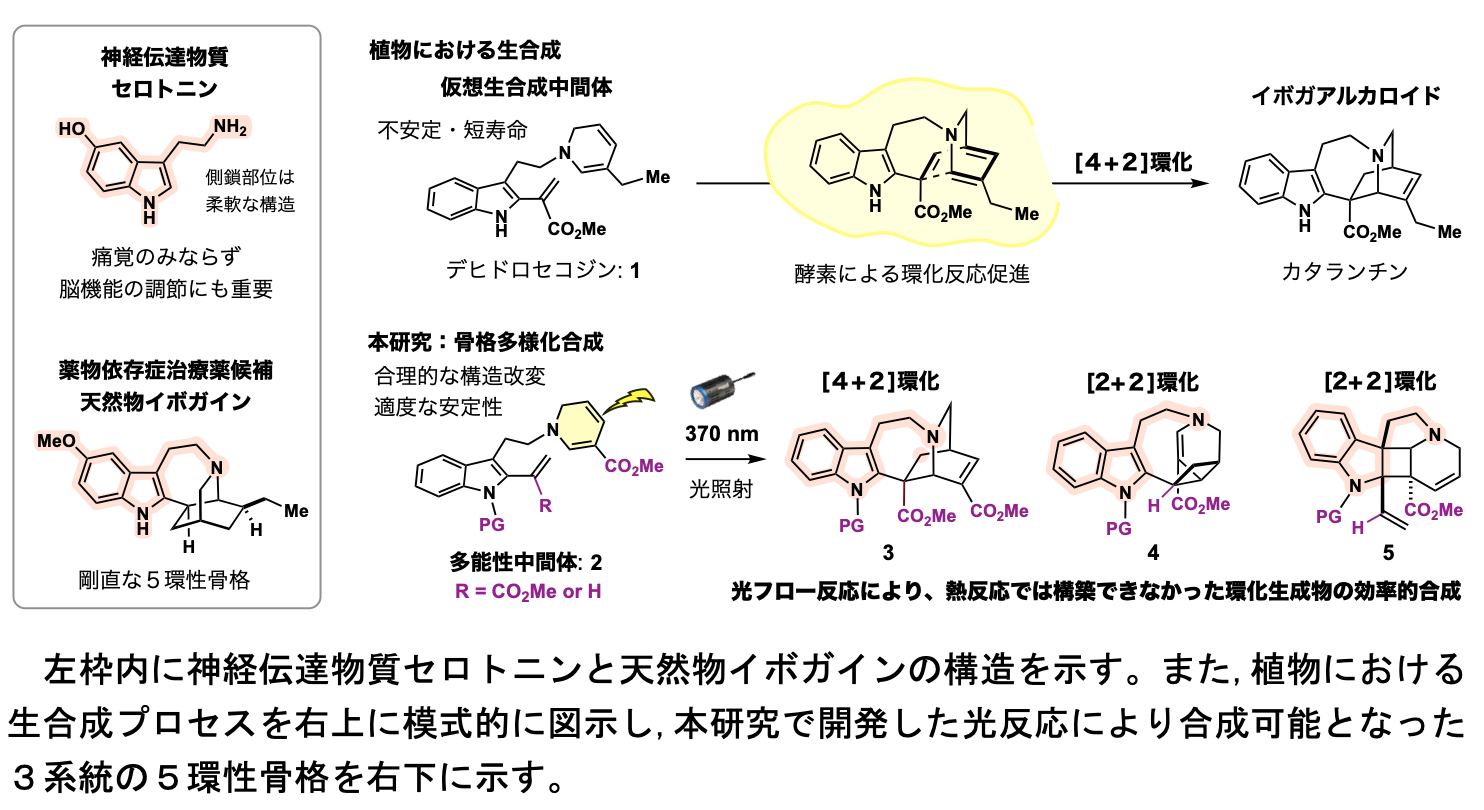

自然界に存在する天然物は,画期的な医薬品の開発に大きく貢献してきた。植物が生合成するイボガアルカロイドは,神経伝達物質であるセロトニンの構造を組み込んだ5環性の骨格を持つ。セロトニンの側鎖(–CH2CH2NH2)は,自由に回転できる柔軟な構造となっている。一方,代表的なイボガアルカロイドの一種である天然物イボガインでは,この側鎖が固定化され,分子全体が剛直な多環式構造を形成している。このような構造により,生体内の受容体に対して相補的にピッタリと強く結合し,受容体を介した細胞内シグナル伝達の調節機能を発揮する。

こうした特性をもつイボガアルカロイドは,自然に学んだ医薬品開発のモチーフとして極めて有望であり,複雑で美しい分子構造と相まって,60年以上にわたって合成化学分野の研究者を魅了してきた。筆者らは,植物が多段階の酵素反応で天然物を生合成するプロセスを模倣しつつ,その枠組みを超えた多様な化合物群を創り出す研究に取り組んでいる。具体的には,短寿命の仮想生合成中間体1を合理的に改変し,安定化した多能性中間体2を設計することで,天然物やその類縁体を効率的に合成する手法を追求している。

イボガアルカロイドの生合成では,仮想中間体であるデヒドロセコジン1の[4+2]型の分子内環化により6員環を形成する反応が鍵となる。一般に,この[4+2]型の環化反応は熱エネルギーにより進行するが,本研究では光で活性化する前例の少ないアプローチを開発した。中間体2を基質とした[4+2]型の環化反応は,従来の加熱条件では困難であったが,LEDランプの照射により効率的に進行することを見出し,5環性骨格3を迅速に合成することに成功した。また,反応性の高い2や生成物3が光反応条件で分解するのを防ぐため,基質2の溶液を光反応装置に連続的に流入させ,25分以内に反応を完結させる光フロー合成技術を採用した。これにより,目的とする5環性骨格3の合成効率は従来よりも大幅に向上した。

さらに,多能性中間体2の構造を改変することで,[2+2]型の環化で4員環を形成する反応を優先的に進行させ,異なる5環性骨格を形成した4および5の創製にも成功した。本研究で合成された3系統の5環性骨格群3–5は,神経伝達物質セロトニンの側鎖をそれぞれ異なる形で固定化した三次元構造を持つ。このように,生理活性天然物の構造と機能を模倣しつつ,その枠組みを拡張する分子群を創り出すことができた。本手法により,オピオイド薬物依存症の治療薬候補にとどまらず,がん治療薬としても有望なイボガアルカロイド類縁体を短段階で自在に合成する道が開かれた。天然物を基盤とした生命科学研究や創薬研究の新展開が期待される。

本研究成果は, G. Tay et al., Chem. Sci., 15, 15599 (2024)に掲載された。