推しのタンパク質分子を細胞内で輝かせ続ける

榎 佐和子(生物普遍性研究機構 特任助教)

岡田 康志(医学系研究科 教授/物理学専攻 兼務)

顕微鏡技術の発展により,蛍光色素を標的分子に結合させれば,分子1個でも直接観察することができる。超解像蛍光顕微鏡法の基礎となる技術である。

しかし,このような観察条件では,従来の蛍光色素は数秒程度で壊れて光らなくなる(褪色)。このため,目当ての分子が機能する様子を観察し続けることや,超解像蛍光顕微鏡を用いた経時的観察は困難であった。

私たちは,褪色しづらい蛍光色素を新規に開発し,生きた細胞の観察への応用を進めている。

![]()

蛍光顕微鏡を用いれば,蛍光色素分子を肉眼で見ることができる。夜空に星が見えるのと同程度の明るさに光るが,数秒で消えてしまう。(光)褪色という現象により,蛍光色素は壊れて光らなくなる。分子を見続ける実験は,褪色によって制約されてしまうのだ。

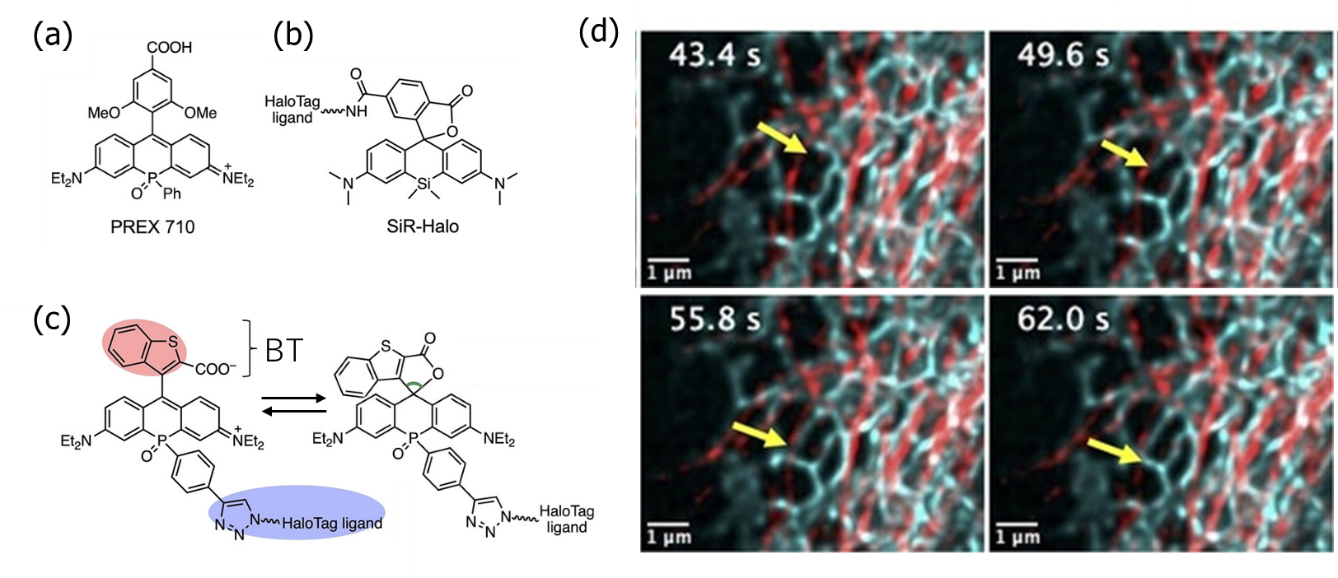

蛍光色素は,ベンゼン環のような共役二重結合を持つ有機化合物で,π電子が光子と相互作用することで蛍光が生じる。ここにC, H, O, N以外の元素を導入すれば,蛍光色素の性質が変化する。名古屋大学の山口先生,多喜先生らは,リン元素を含む電子求引性の高い原子団(ホスフィンオキシド P=O)を導入した新規蛍光色素PREX710を開発した(図1(a))。私たちが試してみたところ,驚いたことに,上記条件で数分以上光り続けていた。100倍近い改善である。

しかし,PREX710は正電荷を持つ分子で細胞膜透過性が低く,細胞内での実験には不向きであった。本研究では,P=Oを導入した蛍光色素骨格ホスファローダミン(POR)に,細胞膜透過性向上のために2-カルボキシ-ベンゾ(b)チオフェン–3–イル(BT)基を導入した(図(c)赤色部分)。電荷を持たない閉環構造をとることで細胞膜透過性が向上すると期待される(図(c)右側)。また,PORの他端には,細胞内で標的のタンパク質に特異的に結合させるためのリガンドとしてクロロアルカンを導入した(図(c)青色,Halo-tag,プロメガ社)。

(a)以前に開発したPREX710の構造式。正電荷を持つため膜透過性が低い。

(a)以前に開発したPREX710の構造式。正電荷を持つため膜透過性が低い。(b)ケイ素Siを導入したシリコンローダミン。褪色耐性が高く利用が増えている。

(c)本研究。電荷を持たない閉環構造(右)と高い蛍光を発する開環構造(左)の平衡構造。

(d)細胞内で微小管をSiR(赤)で,ERをtransPOR(シアン)で染色した。1分以上の超解像顕微鏡観察でも褪色せず,ERチューブの伸展(矢印)などの動態が観察された

BTとPORは立体障害により直交した配置を取り,BTのカルボキシ基とPORのPOが同じ向きを向くcis型と反対向きを向くtrans型の立体異性体が生じる。cis型は,脂質二重膜内で凝集体を形成しやすく,細胞内の膜系を非特異的に染色してしまった。一方,trans型は,脂質二重膜内での凝集体形成が抑制され,細胞膜を通過して細胞内で目的のタンパク質を標識することができた。立体構造の違いで細胞膜透過性が大きく異なることは予想外の結果であり,今後の開発の参考となる新たな知見である。

同様の発想による褪色耐性の高い蛍光色素として,ケイ素Siを導入したシリコンローダミン(SiR)の応用が先行している(図(b))。今回のtrans PORは,SiRより長波長であるため,SiRと組み合わせることで,超解像蛍光顕微鏡での2重染色経時観察が可能となった(図(d))。その過程で,SiRが先に褪色してしまい,trans PORは,SiRと比べても3〜4倍程度褪色しづらいことも確認できた。

本研究は,化学者(名古屋大学:山口茂弘教授,多喜正泰特任准教授),計算科学者(理化学研究所:Florence Tama教授,分子動力学シミュレーション)と私たち(生物物理学,顕微鏡開発)の共同研究である。このような学際的な共同研究によって,従来の限界を超え,「推しのタンパク質分子が細胞内で働く様子を見続けたい」という目標に挑戦し続けていきたい。

本研究成果はQ. Wu et al., Angewandte Chemie International Edition 63, e202400711(2024)に掲載された。