退化も進化

土松 隆志(生物科学専攻 准教授)

初学者向けの進化生物学の講義の初回では,いつも「進化とは何か」というテーマをあつかうのだが,そこで触れるのが「退化も進化」という話である。

一般に進化というと,能力や性能が向上したり進歩したりといったニュアンスがある。一方,生物学的な進化は,「世代を通じて生物集団の性質が変化していくこと」とだけ定義されており,そこに進歩的な意味合いはまったくない。たとえば,暗い洞窟に生きる魚では視力が失われているなど,器官の欠損や消失のような「退化」的現象は生物の世界ではよく知られている。これらも世代を経る過程で徐々に生じてきたものであり,定義上は進化の一種ということになる。

わたしはこれまで,植物の自家受精(自殖)の進化に関する研究を行ってきた。被子植物における自殖とは,自己の花粉と胚珠で次世代の種子をつくることである。被子植物の多くは1個体が花粉も胚珠もつくる両性体なので,原理的にはどれも自殖できそうなものだが,実際に自殖をする種は全体の半分くらいで,残りは他家受精(他殖)で子孫を残す。自殖由来の種子は育ちが悪いことが多いものの,交配相手が少ない環境でも確実に種子を残せるため,繁殖保証の点から有利だと考えられてきた。

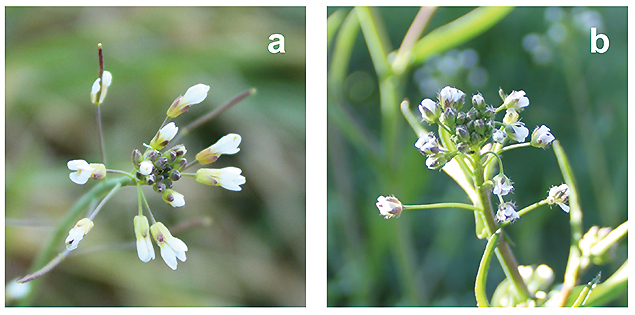

自殖する植物の花をみてみると,いくつかの典型的な特徴がある。たとえば,花が小型であり,蜜はあまりつくらない。 花粉の生産量も少なめである。色や匂いも薄くなり,要は地味な花をつけるようになっている。自殖する植物は,花粉を運ぶ昆虫を引き寄せる必要がないので, 花びらや蜜腺といった誘引のための器官は退化していったと考えられる。

最近わたしたちは,この「自殖植物の花の退化現象」に遺伝子レベルからの研究に取り組んでいる。全ゲノム情報を駆使した手法を用いて,シロイヌナズナの花粉の数を決 める遺伝子を初めて同定し,Reduced Pollen Number 1 (RDP1 )と名付けた(プレスリリース https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2020/6900/)。さらに,RDP1遺伝子のDNA配列を詳しく解析してみると,自殖するシロイヌナズナでは,自然選択により花粉数が減少してきたことが明らかになった。つまり,花粉をあまり作らないほうが有利であったということだ。花粉を作るのはそれなりにエネルギーが必要である。ムダを省き,その分を種子や胚珠などほかにエネルギーを割いたほうが有利であると古くから考えられてきた。今回の研究結果はこの予測を遺伝子レベルから裏付けている。

自家受精するシロイヌナズナ(a)とナズナ(b)。それぞれ独立に自殖性が進化したことが分かっているが,小さい花びらなど,花の性質は非常に似通っている。 |

花粉を減らすことも花が小さくなることも,一見「退化」のようにも見えるが,実は植物の賢い生存戦略である。 冒頭で触れた洞窟魚が視力を失う話も,眼の神経組織をつくるためにはかなりのエネルギーが必要であることが明ら かになってきた。洞窟魚の眼は,なくてもよいから錆びついていったというよりは,むしろなくなることにメリットがあったのである。退化とみなすかどうかは,あくまで人間の恣意的な印象に過ぎないことが分かる。進化というレンズを通してみることで,はじめて浮かび上がる生物の巧みな生き様があるように思う。

理学部ニュースではエッセイの原稿を募集しています。自薦他薦を問わず,ふるってご投稿ください。特に,学部生・大学院生の投稿を歓迎します。ただし,掲載の可否につきましては,広報誌編集委員会に一任させていただきます。

ご投稿は rigaku-news@adm.s.u-tokyo.ac.jp まで。

理学部ニュース2021年1月号掲載