実用性に優れた量子コンピュータの新設計

河合 研志(地球惑星科学専攻 准教授)

大鶴 啓介(地球惑星科学専攻 博士課程3年生)

地表ではプレートが動くことによって山脈などの地形が形成され,大陸の配置が組み替えられる。

一方,マントルの底にも「大陸」や「地形」に相当する水平方向の不均質があることが知られているが,

それらは何によって形成され,動かされるのだろうか。

私たちは今回,大量の地震波形データを使用して北太平洋の下のマントル最下部の構造をイメージングすることで,

地表から沈み込んだ海洋プレートである「スラブ」が,

マントル最下部での物質の動きに大きな役割を果たしていることを突き止めた。

![]()

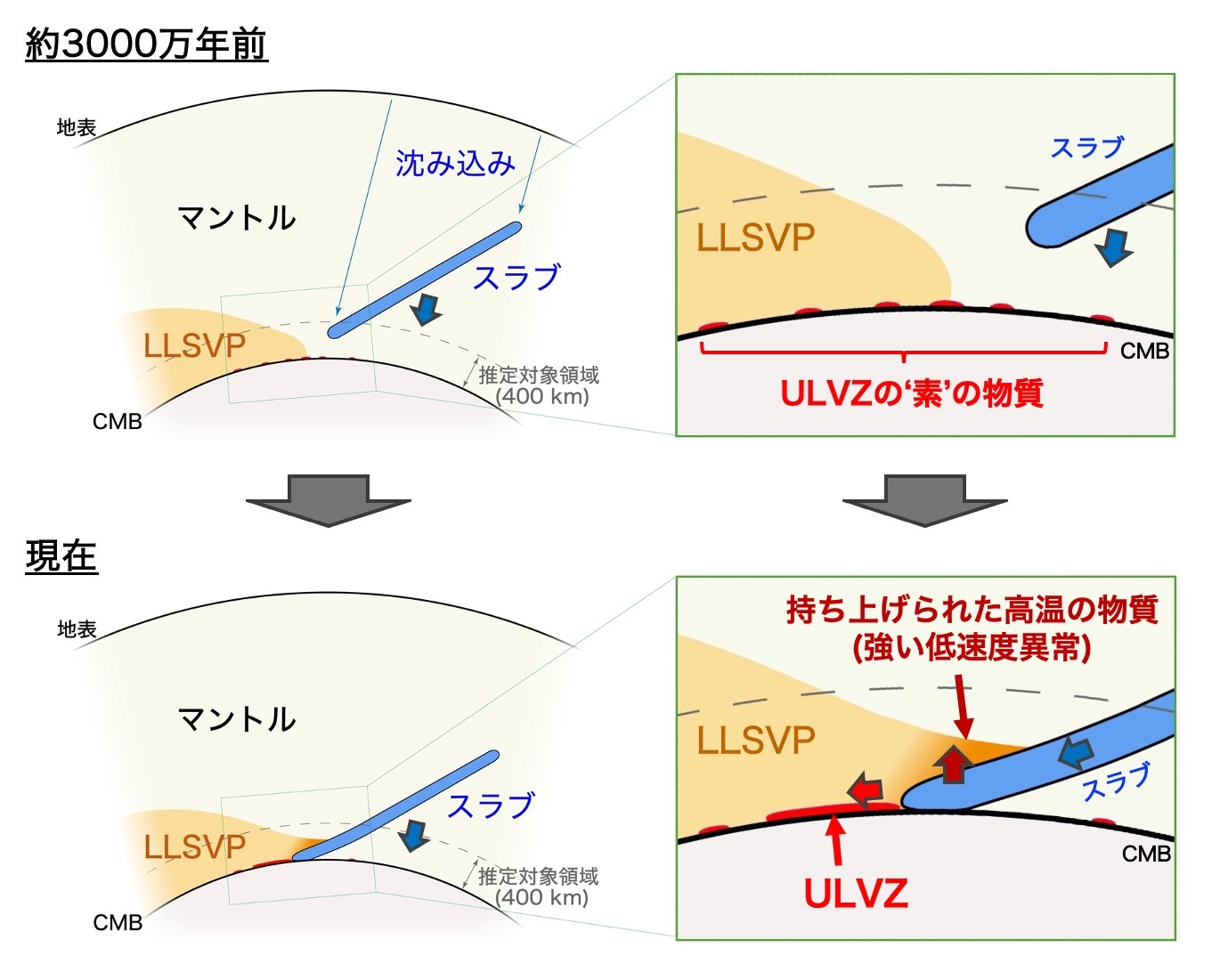

海溝で沈み込む冷たく重いスラブは,深さ2,900 kmの核–マントル境界まで降下する。今回解析した8万本を超えるS波の波形記録は,スラブの先端が太平洋下のマントル底を南西に滑り込み,大規模低速度域(LLSVP)の北縁を下から押し上げている様子を示した。

マントル最下部のダイナミクスを理解することは,地球の進化を解き明かすうえで欠かせない。ここはその下にある核と熱や物質のやりとりを行う場所であると同時に,マントル内の下降流の終着点および新たなプリュームの発生源でもあるからだ。マントル内部の構造は,地球深部を伝播した地震波のデータをもとに,各地点を地震波が伝播する速さを示した立体的な「地図」として推定される。ところが,これまでの研究から存在が確認されている水平方向数千 kmスケールの「大陸」に相当するLLSVPや水平方向数百 kmスケールの超低速度層(ULVZ)と呼ばれる「地形」がどのように形成されるかは長年の謎であった。

私たちは今回,日本やアメリカで観測された8万本を超える地震波形データを収集し,観測波形そのものをデータとして用いることができる三次元波形インバージョン(本学独自開発)を行った。この手法では離散化した弾性体の運動方程式を数値的に解いて理論波形を計算し,観測波形と理論波形との残差が小さくなるように速度構造を更新して地震波速度を推定する。

その結果,厚さ200 kmのシート状の高速度異常を分解能50 kmで描き出した。これは現存しないが約2億年前には存在したメンドシーノ海溝で沈み込んだ太古のスラブに対応すると解釈できる。高速度シートの上側では,LLSVPの縁にS波速度が3%低下する強い低速度域が出現し,さらにその先端部には厚さ数十 km,速度低下10%以上と推定されるULVZが集中していた。対流シミュレーションの研究と合わせると,ここでは,スラブが底面をこすりながら散在するULVZ物質を掃き集め,同時に核–マントル境界の高温物質を押し上げる「ほうき」の役割を果たしていることが示唆される。

LLSVPは温度・組成の両面で周囲と異なる領域と考えられ,核からの熱流量やマントルの化学進化を左右する。しかし,その境界がどう維持され,なぜULVZが周縁に集まるのかは未解明であった。本研究は,スラブの流入がLLSVP境界付近へULVZを集積させるという動的シナリオを提示し,地表でのプレート運動とマントル底部での対流の結び付きに光を当てた。海溝から沈み込んだ海洋プレートがもたらす「底流」が,マントル最深部の「地形」をも変動させているのである。

太平洋で約2億年前に沈み込んだスラブがマントルの底に到達し,LLSVPの縁を押し上げULVZ物質を掃き集めている

太平洋で約2億年前に沈み込んだスラブがマントルの底に到達し,LLSVPの縁を押し上げULVZ物質を掃き集めている本研究は,K. Otsuru et al., Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 130, e2024JB030654(2025)に掲載された。