ついに宇宙に届いた!大気再解析データJAWARAの公開

佐藤 薫(地球惑星科学専攻 教授)

地球の大気の上には広大な宇宙が広がっている。

では,宇宙と大気の境目はどの高さにあるのかご存知だろうか?

地球の大気は,主成分が窒素分子と酸素分子の混合気体で,その比率は約4:1である。

この比率の混合気体は高度約100 kmにまでみられる。大気運動によってよくかき混ぜられているからだ。

一方,高度約100 kmの上では,質量の小さな分子が,より上に広がる重力分離の状態になっており,

混合比が一定ではない別世界となる。

この高度約100 kmが宇宙と大気の境界,すなわち「宇宙の下端」とされている。

![]()

約100km までの大気はほとんど電離しておらず電気的に中性であり,「中性大気」とも呼ばれる。中性大気は,気温の構造から,対流圏(地上から約10 ~ 17 km まで),成層圏(約50 km まで),中間圏(約90 km まで),下部熱圏(約100 kmまで)と分けられる。一方,大気の密度は,高度が約16 km 上がると1/10 になるというように指数関数的に減少しており,高度100 km では地上のほんの200 万分の1 ほどになる。

それでは,中間圏と下部熱圏(MLT*1)の現象は,地球の気候に影響を与えないのだろうか。答えは,影響する,だ。角運動量の保存は大気の流体力学的な基本法則の1 つだが,大気中の大小さまざまな波は角運動量を再分配する性質がある。その再分配により,南北方向の大規模な流れが生じ,大気の連続性から上下流も生まれ,その影響は遥か下方におよぶ(「ダウンワードコントロールの原理」と呼ばれる)。つまり,より長期で確かな天気予報を実現するには,宇宙の下端までの全大気の物理的理解が必要なのだ。

ところが,MLT 領域は,人工衛星からも地上からも遠いため直接観測が極めて難しく,人工衛星による大気放射の観測でしか探ることができない。また,一般的な気候モデルのトップはたかだか下部中間圏までであった。そのため,MLT 領域は長らく研究困難領域とみなされていた。

私たちはMLT の領域を研究可能領域にしたいと考えた。人工衛星による限られた放射観測を活用し,大気の基本方程式をもとに作られた大気大循環モデルと組み合わせて、物理的な整合性がとれた風速や 温度,密度,気圧のデータを得る手法(データ同化)の開発に取り組んだ。9 年にわたる研究の結果,2004 年9 月から2024 年12 月までの20 年以上にわたる1 時間間隔の全中性大気のグリッドデータを作成することに成功した。このデータはJAWARA(やわら)と名付け,公開した。

MLT 領域は大気の浮力を復元力とする小さな波長の大気重力波が卓越している。したがって, MLT領域の物理的解明には,大気重力波そのものをモデルや観測でとらえて, その役割を調べることが重要だ。JAWARA を初期値として超高解像大気大循環モデルによるシミュレーションを進め,南極昭和基地のPANSY レーダー*2 を含む,世界に点在するレーダー観測データを活用して,北極成層圏と南極MLT 領域の同期現象などのグローバルな大気変動の解明に取り組んでいる。JAWARA は,国際的に注目され,電離圏の研究者も加わって,MLT 領域の潮汐波やその電離圏への影響を探る分野横断の研究も進んでいる。これにより大気の統合的理解が大きく進展することが期待される。

*1:Mesosphere(中間圏) and Lower Thermosphere(下部熱圏)の略

*2:南極最大の大型大気レーダー。PANSY はProgram of the ANtarctic SYowa MST/IS radar の略。パンジーは,花がうつむいて咲く様子が考える人の姿に似ているため,フランス語のパンセから名付けられたという。PANSY は南極大気の物理をレーダーで観測して考えるという意味が込められている。

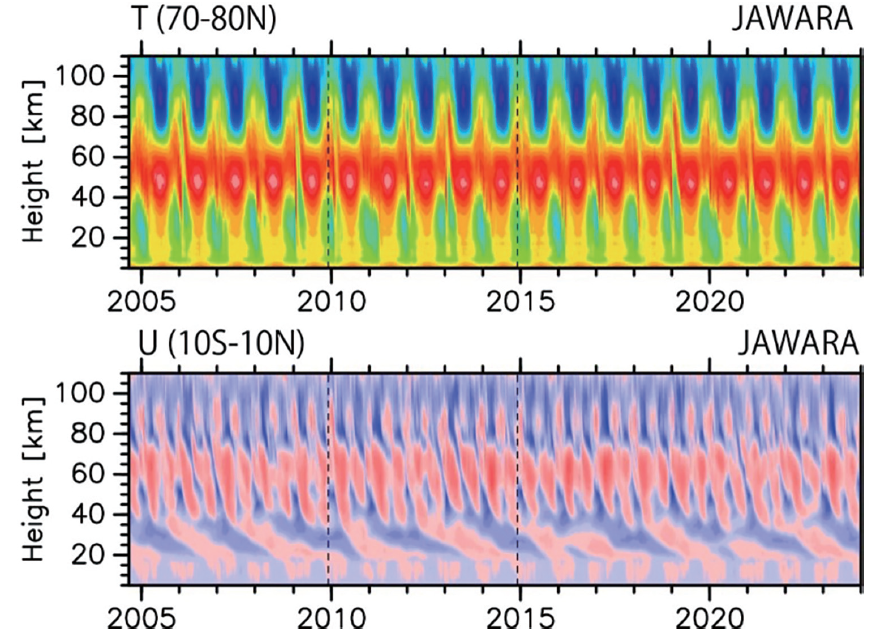

地上から高度110km までの全大気をカバーする世界初の再解析データJAWARA。北極域の気温と赤道域東西風の19年間にわたる時間高度断面図(Koshin et al ., 2025 より)

地上から高度110km までの全大気をカバーする世界初の再解析データJAWARA。北極域の気温と赤道域東西風の19年間にわたる時間高度断面図(Koshin et al ., 2025 より)本研究成果は,D. Koshin, et al ., Progress in Earth and Planetary Science, 12, 1(2025)に掲載された。

(2025 年1 月10 日プレスリリース)