ヒストンからDNAを剥がして転写を理解する

野澤 光輝(生物科学専攻 修士課程2年生)

上村 想太郎(生物科学専攻 教授)

DNAは,長い紐状の分子でとしては存在しておらず,

ヌクレオソームと呼ばれる構造体に折りたたまれ,核内に収納されている。

この構造体は,必要なときに特定の遺伝子が読み取られる仕組み(転写)を制御している。

しかし,精巣やがん細胞に多く存在するH2A.Bというヒストンバリアントを含む

特殊なヌクレオソームにおける転写活性化の仕組みは不明であった。

本研究では,ナノポア計測という新しいツールを用いて,

H2A.Bヌクレオソームが通常型より不安定で崩壊しやすく,その経路も多様なことを発見した。

![]()

ヌクレオソームは,DNAが巻き付いた構造体のことで,真核生物のゲノムDNAはこれが連なった形をしている。この構造は,遺伝情報の格納や転写制御において重要な役割を果たす。特に,ヌクレオソームの中心部分の八量体ヒストンタンパク質のサブユニットの一つが一般的なH2AではなくH2A.Bに置き換わったタイプであるヌクレオソーム(H2A.Bヌクレオソーム)は,精巣やがん細胞で多く見られ,転写活性化に関与しているとされている。しかし,この転写活性化の詳細なメカニズムは長らく不明であった。

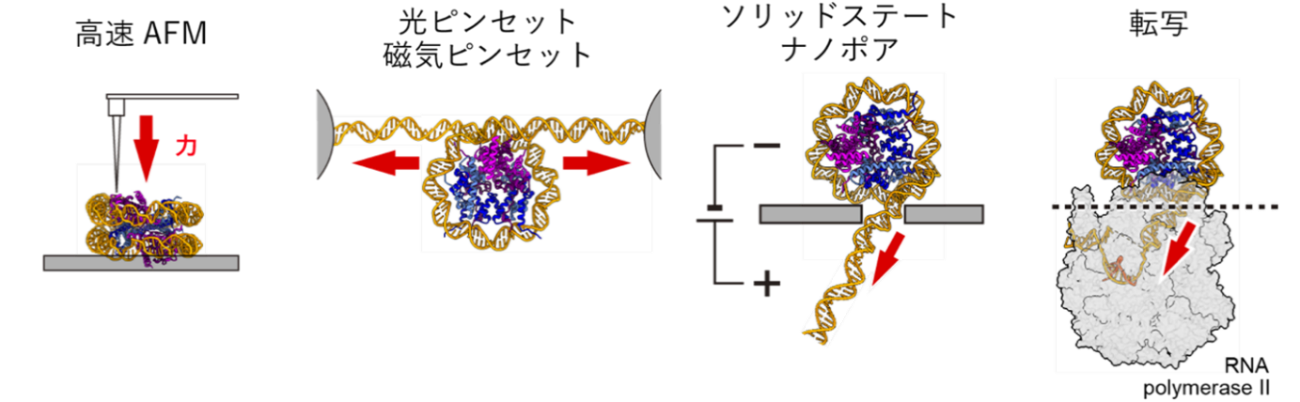

RNAポリメラーゼが関与する転写過程では,DNAがヒストンから剥がされてヌクレオソームが崩壊する必要がある。そのため,DNAとヒストン間の結合強度は転写の制御において重要な鍵となる。これまでの研究では,レーザー光を使って微小な物体(たとえば細胞や分子)を非接触で捕捉・操作する技術である光ピンセット法や,生体分子や細胞表面の動的な挙動を高い空間分解能と時間分解能でリアルタイムに観察できる顕微鏡技術である高速AFM法などの1分子計測の手法が用いられてきた。しかし,これらの手法はRNAポリメラーゼがDNAを押さえつけて張力を加える状況を十分に再現することができなかった(図)。そこで,私たちはソリッドステートナノポアという新しい計測技術を用いて,ヌクレオソームの崩壊過程を詳細に観察することを試みた。この手法は転写時に近い条件でヌクレオソームの崩壊を再現できるため,H2A.Bヌクレオソームの構造的特徴を解明する有力な手段と考えられた(図)。

従来の計測手法とナノポア計測の比較 高速AFMではヌクレオソームに対して垂直な力が(左端),光ピンセットではDNAの両側からの張力がかかっている(左から2番目)。ソリッドステートナノポアを用いた計測(右から2番目)では,転写時(右端)のようにヌクレオソームを押さえつけ,DNAに張力を加えることができる

私たちはまず,通常型のH2AヌクレオソームとH2A.Bヌクレオソームをナノポアに通過させる実験を行い,電圧条件によるDNAの挙動を比較した。その結果,H2A.Bヌクレオソームは通常型に比べて低い負荷で崩壊しやすく,DNAから解離しやすいことがわかった。このことは,H2A.Bヌクレオソームの構造が通常型よりも不安定であることを示している。

さらに,ナノポア通過時の分子動態を解析したところ,H2A.Bヌクレオソームではヒストンの一部の二量体がDNAから速やかに解離することが明らかになった。分子動力学シミュレーションでもこの崩壊過程が再現され,H2A.BがDNAとの結合を早期に解離するメカニズムが示唆された。

これらの結果から,H2A.Bヌクレオソームは構造が不安定であるため,転写時にはDNAから迅速に解離し,RNAポリメラーゼの動作をスムーズにする役割を果たしていると考えられる。この性質が,H2A.Bが転写活性化に寄与する重要な要因である可能性が示された。

ナノポア計測を用いた本研究は,転写時のヌクレオソーム動態を解明する新たな道を開いた。この成果は,転写制御の仕組みの理解を深めるだけでなく,将来的にはがん治療などの医療分野での応用にもつながると期待できる。

本研究成果は,H. Nozawa et al., Communications Biology, 7, 1144(2024)に掲載された。