物質と素粒子とテクノロジー

中辻 知

(物理学専攻 教授)

物質中のアボガドロ数個の電子。その電子が織りなす巨視的量子現象は,多くの人を魅了してきた。その一つにホール効果がある。ホール効果とは,電流が流れる導体や半導体を磁場中に置いたとき,電流の方向に対して垂直な方向に電圧が発生する現象で,アメリカの物理学者エドウィン・ホール(Edwin Hall)が1879年に発見した。そのホールは, さらに強磁性体で磁化に比例して現れるホール効果,いわゆる異常ホール効果を1880年に見つけたが,その100年後の1980年に,ドイツの物理学者クラウス・フォン・クリッツィング(Klaus von Klitzing)が量子ホール効果を発見している。量子ホール効果は磁場中で2次元電子系のホール抵抗がh/e2 の整数倍に量子化される現象である。近年,その研究に大きな飛躍が起こっている。

量子ホール効果は,2次元という低次元で,また,極低温かつ高磁場という特殊な環境で現れる現象として知られてきた。一方,その研究は物理概念に大きな飛躍をもたらした。たとえば,数学の幾何学やトポロジーで考えられる量として,系のパラメータ変化に応じて波動関数の位相がずれる結果として生じる,ベリー位相というものがある。この数理的な対象であるベリー位相が,伝導現象という物理に現れることを示したのも量子ホール効果の研究である。実際,量子ホール効果は電子構造のベリー曲率の総和が2πの整数倍になった際に現れる。

物理の面白さは,同じ概念で時空を超えてさまざまな現象を説明できることであろう。ポール・ディラック(Paul Dirac)が電子を記述する方程式を導いた翌年の1929年,ヘルマン・ワイル(Hermann Weyl)が質量を持たない相対論的粒子の解を提案した。一度はニュートリノを記述すると思われたこのワイル粒子であるが,提案から100年近く経った今,物質中で準粒子として確認され,運動量空間の磁荷とそれが生み出すベリー曲率の源となっていることが分かってきた。

実は,異常ホール効果は量子ホール効果と同様,電子構造を司る運動量空間のベリー曲率から生まれる。そうであれば,強磁性体だけでなく,磁化を持たない物質でも異常ホール効果が現れてもよいかもしれない。室温ゼロ磁場でワイル粒子を実現できれば,量子ホール効果が私たちに馴染み深い3次元の物質で,室温ゼロ磁場で現れるかもしれない。

反強磁性体で初めて現れた異常ホール効果

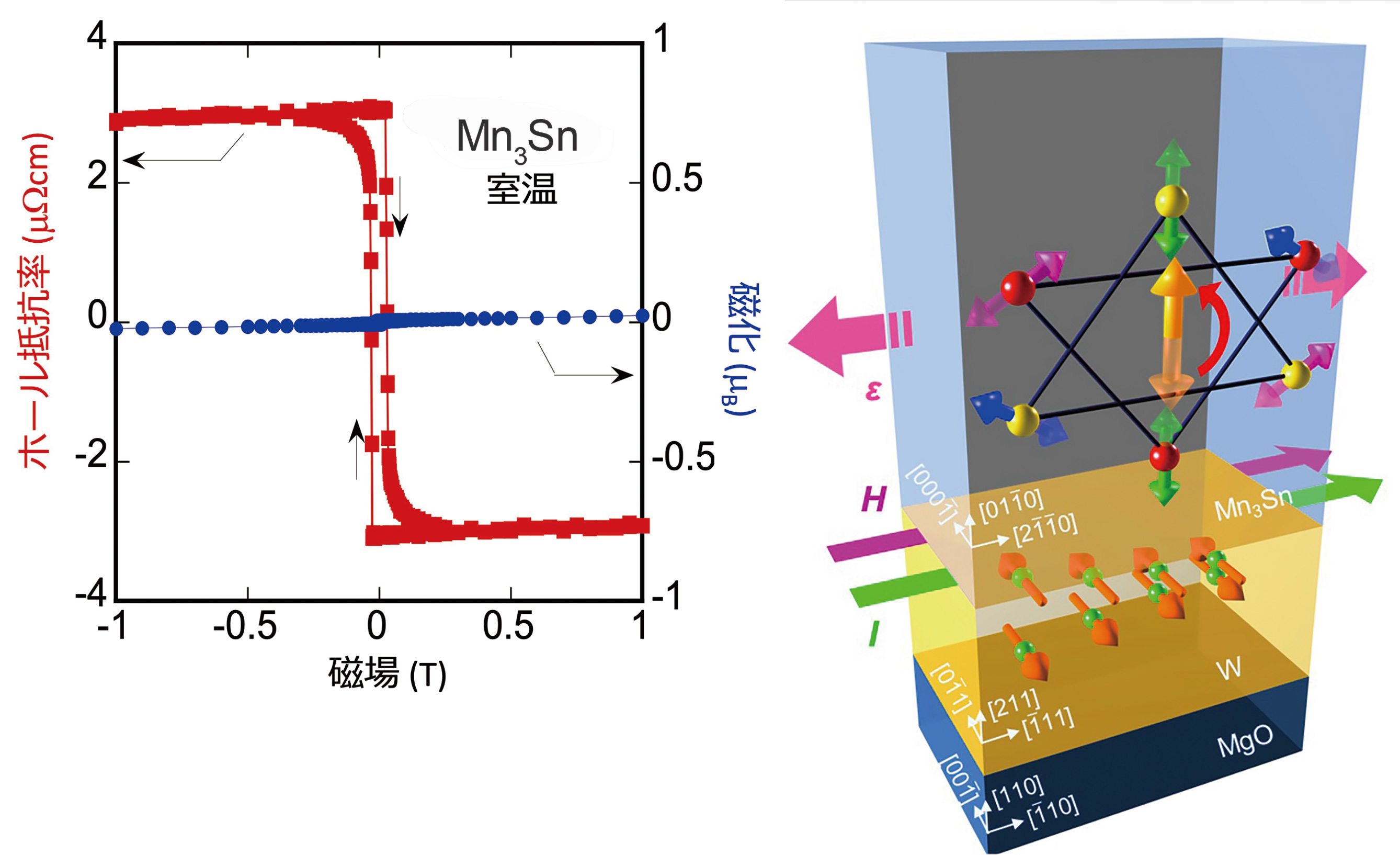

室温で現れる巨大なホール効果(左),スピン流の印加により高速反転する磁気構造の模式図(右)。エドウィン・ホールによる1880年の発見以来,ホール効果は磁場中あるいは強磁性体でのみ現れると考えられていた。室温,ゼロ磁場で強磁性体を凌ぐ巨大なホール効果が反強磁性体で現れることを我々の研究室で初めて実験的に確認した(図左)。この現象が発見されたMn3Snという反強磁性体は,ワイル粒子が準粒子として見つかった最初の磁性体の例でもある。近年,電流によるスピン構造の反転(図右)やトンネル磁気抵抗効果などが見つかり,反強磁性スピントロニクスの研究の典型例として,世界中で活発な研究が進んでいる

その期待を一挙に実現した現象が私たちの研究室で見つかり,研究者を魅了している。なんと,磁化を持たないために,何の役にも立たないと思われてきた反強磁性体という物質で見つかった。実は,ワイル粒子の存在でベリー曲率が大きくなり,反強磁性体でも巨大な異常ホール効果が現れる。これが量子ホール効果の3次元,室温ゼロ磁場版とみなせることもわかってきた。

物質中のワイル粒子は,素粒子で考えられるような単一粒子の描像ではなく,むしろ量子もつれにより互いに深く結びつくことで,磁性も伝導現象も創出していると考えられる。そのワイル粒子が,今,さまざまな研究の潮流を生み出している。その一つが反強磁性スピントロニクスだ。かつては役に立たないと思われていた反強磁性体だが,これまで情報社会を支えてきた半導体の次の担い手になると,今では世界中の研究者が大きな期待を寄せる。実は磁化を持たないために,超高速のピコ秒で情報処理が可能になることがわかってきたからだ。

物質中の無数の電子が創りだす量子効果を理解することは物理学の大きなテーマである。物性実験の分野では,世界中で多彩な現象が次々に発見されている。さらに,そこに潜む多体効果ゆえに自然がどうしてそれを可能にしているのか,その謎解きをするのがさらに面白い。まだまだ,100年の常識を覆すような新しい現象の発見がたくさんある。ぜひ,謎解きをしようではないか。

関連プレスリリース

- https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2022/7994/

- https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2023/8241/

- https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/10317/

関連動画