DATE2021.05.07 #Press Releases

“かくれんぼ” をしている銀河の発見

百瀬 莉恵子 (日本学術振興会 特別研究員)

嶋作 一大 (天文学専攻 准教授)

長峯 健太郎 (大阪大学 教授)

清水 一紘 (四国学院大学 准教授)

発表のポイント

- ある種の遠方銀河は観測する向きによって見えたり見えなかったりする可能性があることを明らかにした。

- そもそも、こうした振る舞いをする銀河は知られていなかった。

- 銀河を用いた遠方宇宙の大規模構造(注1)の探査に注意を喚起するとともに、銀河・大規模構造・銀河間ガスの関係についての理解が深まった。

発表概要

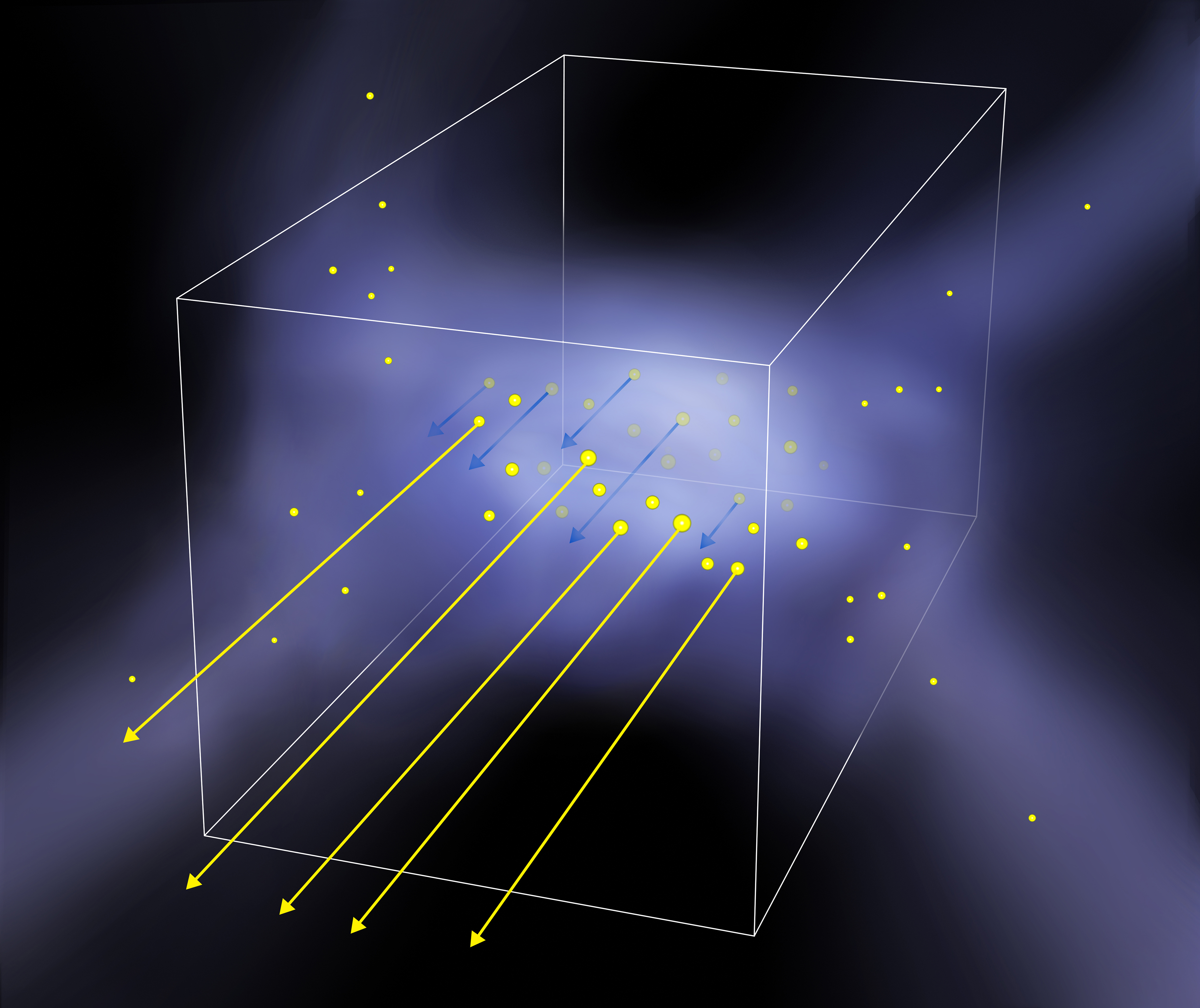

遠方宇宙の大規模構造の探査には水素原子のライマンアルファ輝線(注2)で明るい銀河がよく用いられています。東京大学大学院理学系研究科の百瀬莉恵子日本学術振興会特別研究員、嶋作一大准教授、大阪大学大学院理学研究科の長峯健太郎教授、四国学院大学の清水一紘准教授を中心とする研究チームは、110億年前の宇宙空間を満たす中性水素ガス(銀河間ガス)(注3)の観測データを用いた解析によって、このタイプの銀河は大規模構造を正しくなぞれていないことを発見しました。さらに、その原因として、銀河間ガスの濃い領域では、このタイプの銀河はかくれんぼをするかのようにガスに隠れて見えなくなっている可能性を指摘しました(図1)。本研究により遠方宇宙の大規模構造の研究に注意が喚起されるとともに、遠方宇宙にはまだまだ面白い現象が隠れていることがあらためてわかりました。

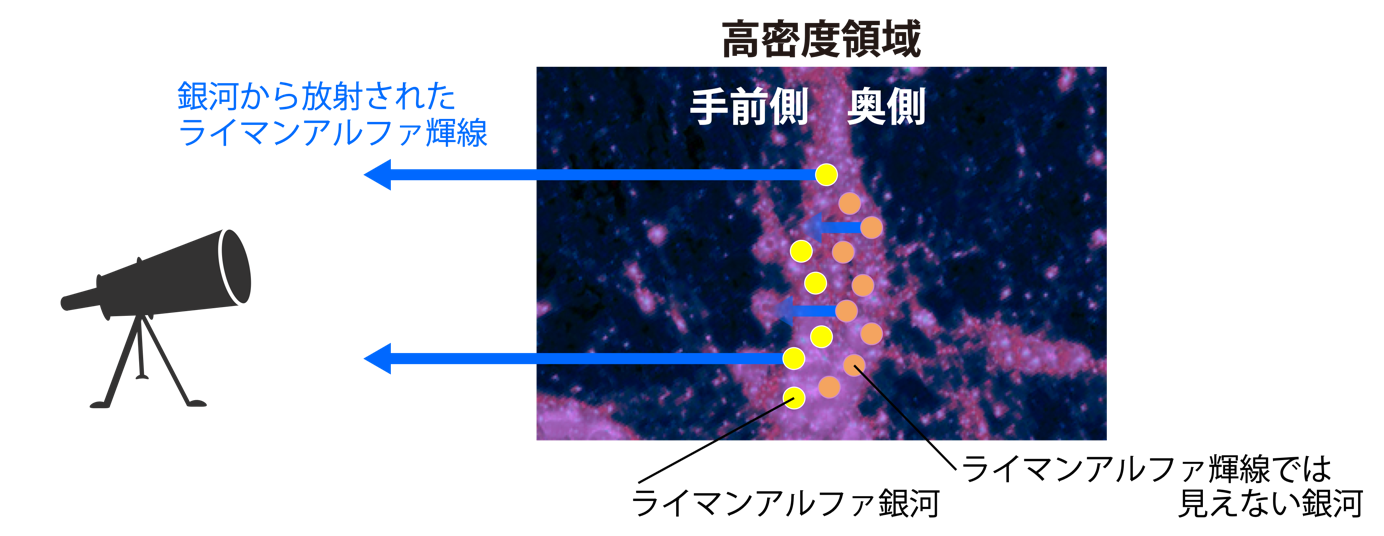

図1:本研究により明らかとなった銀河と銀河間ガスの見えかたのイメージ図。左下にいる観測者からは、銀河間ガスの濃い領域にいる銀河はガスに隠れて見えない様子を表しています。

発表内容

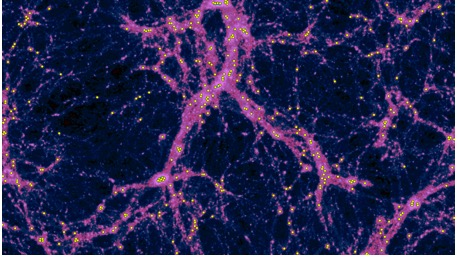

宇宙で最大の構造は、直接観測できない物質である暗黒物質(ダークマター)による大規模構造です(図2)。生まれた直後の宇宙では、ダークマターの分布にわずかな密度の“ムラ” がありました。その後、この“密度ムラ”は重力相互作用によって、密度が高い場所では物質が集まりより高密度に、逆に密度が低い場所はより低密度へと成長し、やがて蜘蛛の巣のような糸状構造を形成します。これがダークマターの大規模構造です。私たちが住む天の川銀河のような『銀河』はこの大規模構造のフィラメントの中で形成・進化すると考えられています。そのため、大規模構造と銀河は深く関係しており、両者の関係の解明は肝要です。

図2:ダークマターの大規模構造。ダークマターの密度は紫色の場所で高く、紺色の場所で低くなっています。銀河間ガスは、ダークマターの大規模構造とほぼ同じような密度で分布しています。銀河は黄色の丸で表されています。

ダークマターの大規模構造は直接は“見えません”が、“見える”銀河の分布から推定することができます(図2)。遠方宇宙(現在よりもずっと若かった頃の宇宙)では、水素原子のライマンアルファ輝線で明るく見える銀河(ライマンアルファ銀河)が大規模構造の観測指標として活躍しています。しかし最近、ライマンアルファ銀河とそれ以外の種類の銀河とで、描かれる大規模構造がずれるケースが報告されてきました。このことから、「ライマンアルファ銀河は大規模構造を正しくなぞれていないのではないか?」もしそうだとすると、「なぜライマンアルファ銀河では正しくなぞれないのか?」という問題が生じました。本研究では銀河とは別の大規模構造の観測指標である『銀河間の中性水素ガス』の観測データを用いてこの問題に取り組みました。

銀河が大規模構造を正しくなぞっているかどうかは、銀河周囲の銀河間ガスの分布から調べることができます。個別の銀河では、ある向きではたまたまガスが薄く、別の向きでは濃かったりします。しかし、数多くの銀河で平均するとこうしたばらつきはならされるので、銀河が大規模構造を正しくなぞっている場合のガスの分布は銀河から見てどの向きでも同じになるはずです。一方、何らかの偏りがある場合、向きによってガスの分布が異なる可能性が出てきます。この考え方を駅と住宅街の関係にたとえてみましょう。この場合、駅が銀河に相当します。駅の周囲の住宅街(= 銀河間ガス)は、ある駅では北側、別の駅では東西両側と様々ありますが、多数の駅のデータを集めて平均すると住宅街の広がり具合は方向によらなくなります。しかし、北側に住宅街が広がっている駅を優先的に集めてくると、結果は当然ながら住宅街は北側に偏ります。銀河周辺のガス分布に関する考え方はこれと同じです。

本研究では、110億年前の宇宙にいるライマンアルファ銀河周囲のガス分布を三つの方向で求め、向きによってガス分布が異なるか否かを調べました(図3)。またライマンアルファ銀河の他に、大規模構造を正しくなぞっているとされている連続光銀河と可視輝線銀河の二つの銀河種(注4)周囲のガス分布も調べ、ライマンアルファ銀河の結果と比較しました。

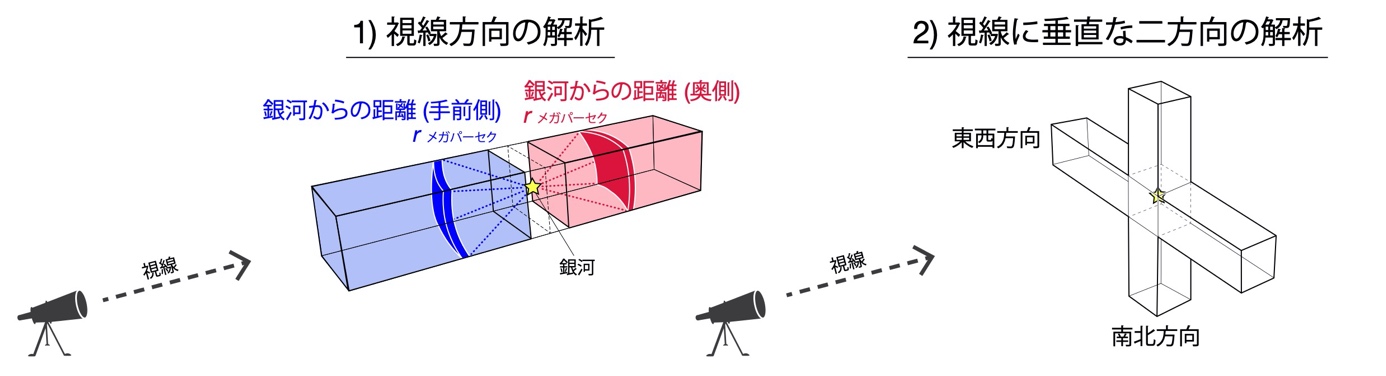

図3:本研究での解析方法のイメージ図。図のように、視線方向については手前側と奥側に分けて、視線に垂直な二方向については東西方向を東側と西側に分けて、南北方向については南側と北側に分けて銀河間ガスの分布を求めています。望遠鏡は観測者の位置を表しています。

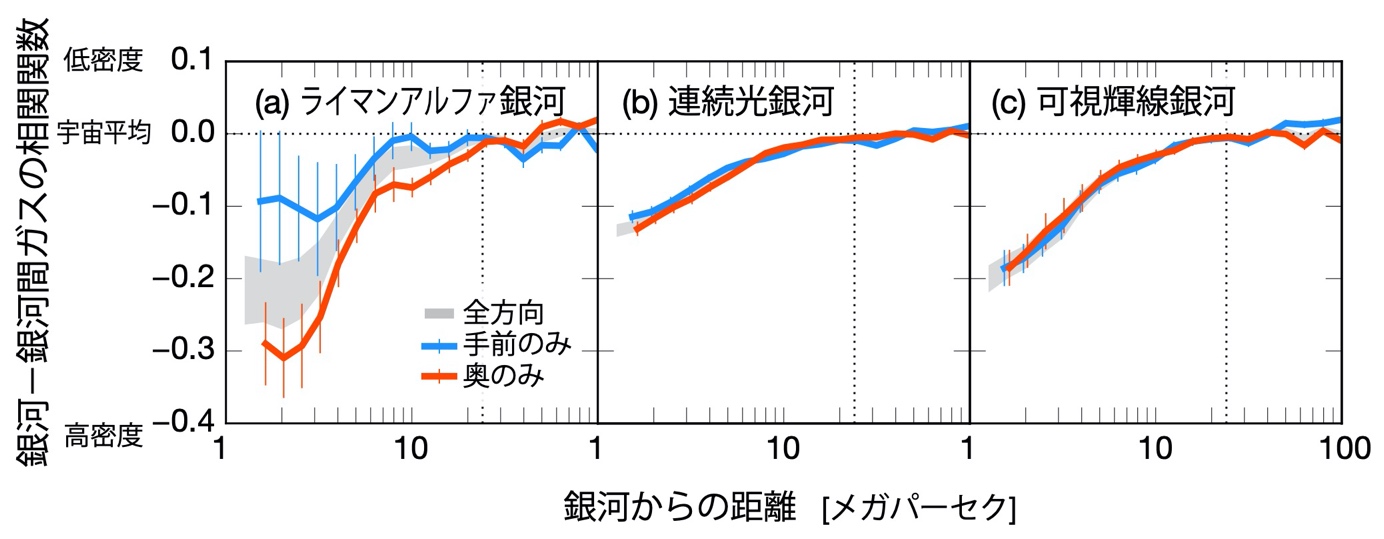

得られたガス分布を見ると、連続光銀河と可視輝線銀河ではどの向きでも銀河周囲の銀河間ガス密度は銀河から離れるにしたがって一様に減少していることがわかりました。ライマンアルファ銀河についても視線に垂直な方向に限定すれば同様の結果でした。しかしライマンアルファ銀河の視線方向については、銀河の手前のガス密度は平均的に低く、奥のガス密度は高いことが明らかとなりました(図4)。この結果は、連続光銀河と可視輝線銀河は銀河間ガスの密度分布に沿っている一方で、ライマンアルファ銀河は主に銀河間ガスの高密度領域の手前側に分布しているという描像を示唆します。

図4:銀河の手前側(私たちの側)と奥側に分けて(図3-1) 測定した銀河−銀河間ガス相関関係。この相関関数が銀河周囲の銀河間ガスの密度分布に相当します。値が負で絶対値が大きいほど、銀河間ガスの密度が高いことを意味します。a)はライマンアルファ銀河、b) は連続光銀河、c)は可視輝線銀河の結果を表しています。連続光銀河と可視輝線銀河では赤色と青色の線がほぼ重なっています。この結果から、これらの銀河では銀河の手前側と奥側で銀河間ガスの密度分布はほぼ同じであることがわかります。一方 a) のライマンアルファ銀河では、赤色と青色の線は重なっておらず、青い線のほうが赤い線より20メガパーセクあたりまで上に来ていることがわかります。これは、ライマンアルファ銀河では手前側の銀河間ガスのほうが奥側のガスよりも密度が低いことを示唆しています。

しかし、視線方向は観測者である私たちが勝手に決めた方向であり、ライマンアルファ銀河にとって特別な意味はないため、本当に銀河間ガスの高密度領域の手前側に多く分布している状況は考えづらいのです。実はこの偏った分布は見かけ上のものだと考えられます。ライマンアルファ輝線は中性水素ガスに吸収・散乱されるという特徴があります。そのため、高密度領域やその奥にいる銀河から放射されたライマンアルファ輝線は、手前の銀河間ガスに吸収され観測されにくくなると予想されます。これは、霧(銀河間ガス)によって対向車のヘッドライト(ライマンアルファ銀河)が見えなくなる現象に似ています。その一方で、高密度領域の手前にいる銀河からのライマンアルファ輝線は銀河間ガスの吸収をほとんど受けず我々に届きます。その結果、ライマンアルファ銀河は高密度領域に付随していないように見えていると考えられるのです。私たちは可視輝線銀河をライマンアルファ銀河に見立てて擬似観測を行うことによって、この考え方が正しいことを示しました。つまり、ライマンアルファ輝線で明るい銀河は、本来は銀河間ガスやダークマターの大規模構造に沿うように分布しているにもかかわらず、高密度領域やその奥にいるものは手前の銀河間ガスに隠されて “見えなく”なっているということです(図5)。それはあたかも銀河が銀河間ガスで「かくれんぼ」をしているようでもあります。もし今回観測した領域を別の方向から観測したとすると、一部のライマンアルファ銀河は見えなくなる一方、代わりに別のライマンアルファ銀河が見えてくるでしょう。

図5:本研究の結果から示唆される銀河間ガスの高密度領域と銀河の分布の模式図。ライマンアルファ輝線で見える銀河(ライマンアルファ銀河)を黄色で、見えない銀河をオレンジ色で表しています。青矢印は銀河から放射されたライマンアルファ輝線です。ライマンアルファ銀河から出たライマンアルファ輝線は私たちに届きますが、見えない銀河から出たライマンアルファ輝線は手前の銀河間ガスに吸収され、私たちに届きません。なお、高密度領域のさらに奥側の銀河 (図の右枠を越えたところにある銀河を含む) は再び見えるようになります。これらの銀河から出たライマンアルファ輝線は、高密度領域に届く頃には本来の波長より十分長い波長に赤方偏移しており、吸収を受けずに済むからです。高密度領域の内部かすぐ奥側の銀河だけが見えなくなるというのが本研究のポイントです。

今回の結果から、ライマンアルファ銀河はダークマターの大規模構造を正しく反映できない可能性があることが明らかとなりました。またその原因はライマンアルファ輝線の性質にあることもわかりました。これは、遠方宇宙の大規模構造や高密度領域を探す研究に注意を呼びかける重要な成果です。

銀河はさまざまな輝線を出しています。遠方の銀河では輝線の多くが地上望遠鏡では観測できない波長に赤方偏移(注5)してしまいますが、ライマンアルファ輝線は、地上望遠鏡を用いて宇宙の広い赤方偏移にいる銀河の探査が可能な輝線です。そのため、ライマンアルファ銀河は遠方宇宙の大規模構造探査において重宝されてきました。しかし、便利で多用されてきた輝線銀河が、実は周囲の広範囲のガスの影響を受けて銀河間ガスやダークマターという物質の分布を忠実に反映していないかもしれないということが、今回の研究で明らかとなったのです。

本研究のような銀河と銀河間ガスの関係の研究は発展途上の分野であり、まだまだわからないことだらけです。そのため、本学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)を中心とした国際チームが進める超広視野多天体分光器PFS(Prime Focus Spectrograph)(注6)の広域探査計画における主要な研究テーマの一つとなっています。私たちは今後も、観測データと理論データを組み合わせ、さらに研究を進めていきます。

本研究は、COSMOS Lyman-Alpha Mapping And Tomography Observations survey(CLAMATO; Lee et al. 2016, 2018)による銀河間ガスのデータと公開されている銀河カタログ(詳細はMomose et al. 2021, ApJ, 909, 117参照)を用いて行いました。またこの研究は、日本学術振興会における日本学術振興会特別研究員制度(課題番号:18J40088)および日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A)「精密構造形成論へ:宇宙におけるバリオン、メタル、ダストの分布」(課題番号:17H01111、研究代表者:長峯健太郎)による助成により進められました。

発表雑誌

-

雑誌名 The Astrophysical Journal Letters 論文タイトル Catch me if you can: Biased distribution of Lyα-emitting galaxies according to the viewing direction著者 Rieko Momose*, Kazuhiro Shimasaku, Kentaro Nagamine, Ikkoh Shimizu, Nobunari Kashikawa, Makoto Ando, Haruka KusakabeDOI番号 10.3847/2041-8213/abf04c 論文URL

用語解説

注1 大規模構造

宇宙空間において、ダークマターは、その密度が高い場所が蜘蛛の巣のように糸状に結びついたような構造をしています。この構造を大規模構造と言います。 ↑

注2 ライマンアルファ輝線

ライマンアルファ輝線とは、水素原子に由来する特定の波長で明るい光です。より具体的には、水素原子において、電子が量子数n=2からn=1の準位に遷移する際に放射される波長121.6ナノメートルの紫外光がライマンアルファ輝線です。ライマンアルファ輝線は、星形成の盛んな若い銀河から強く放射されると考えられ、遠方宇宙にいる銀河の観測指標としてよく使用されています。 ↑

注3 中性水素ガス

宇宙に存在する元素のうち、質量比で約74%は水素です。水素は一般的に、原子核にいる一つの陽子とその周りを回る一つの電子で構成されます。この状態を「中性状態」や「中性水素原子」と言います。中性水素ガスとは中性水素原子で構成されているガスを指します。↑

注4 連続光銀河と可視輝線銀河

銀河のスペクトルは、どの波長でもまんべんなく光っている連続光と、特定の波長のみで光っている輝線とで構成されています。本研究では、連続光で明るく見える銀河を「連続光銀河」と呼び、電離した酸素から放射される500ナノメートル付近の輝線(緑色の可視光) で明るく見える銀河を「可視輝線銀河」と呼んでいます(同じく輝線銀河の一種であるライマンアルファ銀河と区別するため)。ライマンアルファ銀河と同様、連続光銀河と可視輝線銀河も当時の宇宙ではありふれた銀河です。しかしこれらの銀河は、観測の条件やデータの制限などにより、遠方宇宙の大規模構造を描くことは不得意です。 ↑

注5 赤方偏移

遠方宇宙にいる天体から放射された光の波長が伸びて観測されることを「赤方偏移」と言います。赤方偏移が生じる原因はいくつかありますが、遠方宇宙にいる銀河の場合は宇宙膨張がその原因です。宇宙が膨張する効果によって光が飛ぶ空間そのものが伸びるため、光の波長が伸びてしまうのです。↑

注6 超広視野多天体分光器PFS

超広視野多天体分光器 PFS とは、ハワイにある日本のすばる望遠鏡に搭載予定の次世代装置の一つです。現在 PFS は、2022年の科学運用開始を目指し、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) を中心とする国際協力で製作が進められています。↑