DATE2025.02.06 #Press Releases

セシウムはどのように土に吸着するのか?

-高精度なシミュレーションと実験が解き明かすナノスケールの世界-

発表概要

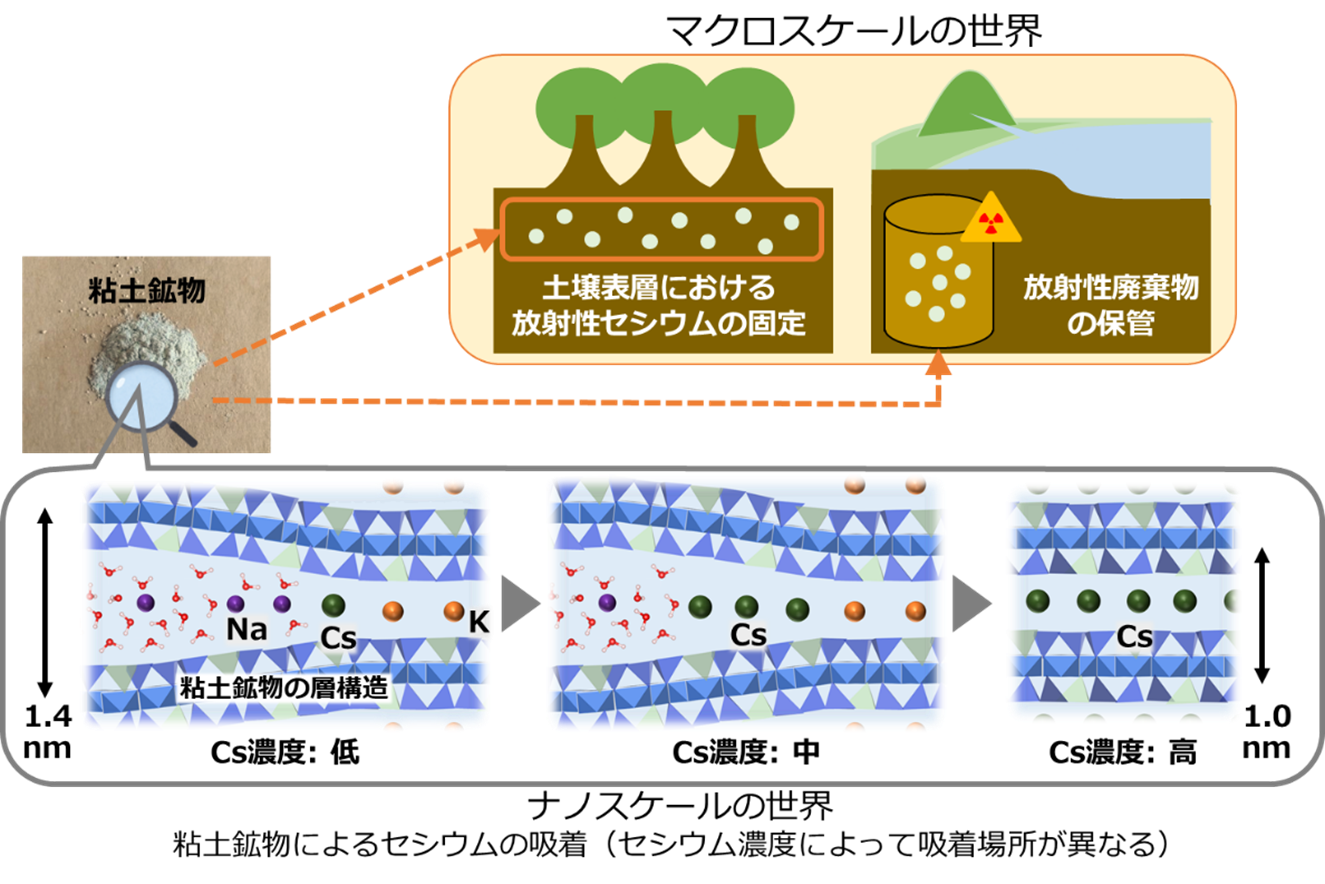

本研究では、セシウム(Cs)がどのように粘土鉱物に吸着していくのか、吸着反応の様子をナノスケールで捉えることに成功しました。さらに、その吸着状態においてCsがイオン結合による比較的弱い結合状態であるにも関わらず、まわりの粘土鉱物の原子構造の影響で強く吸着することを明らかにしました。

放射性廃棄物の地層処分や放射性物質の除染のためには、金属イオンとして土の中に存在する放射性元素の振る舞いを解明する必要があります。特に、これらの課題において重要な元素であるCsは、土の中で粘土鉱物に吸着しやすいと考えられています。しかし、Csの粘土鉱物への吸着反応は複雑で、未解明な点が多く残されています。

粘土鉱物はナノスケールで複雑な構造を持つため、粘土鉱物への吸着反応を理解するためには、ナノスケールで何が起きているのか、どういう構造をしているのかを明らかにすることが必要です。例えば、粘土鉱物はサンドイッチのように、粒の小さいナトリウム(Na)などが具としてパンに挟まれている構造を持ちますが、より粒の大きいCsがNaなどと入れ替わる際にどのように入っていくのか、これまで不明でした。これは、ナノスケールの情報を観測する実験が、これまでは実際の環境中Cs濃度よりも数桁高い濃度で行われ、既にCsだけがパンに挟まれた最終状態しか観測できなかったためです。

そこで本研究では、幅広い濃度範囲の試料を対象とし、比較的低濃度の試料でもナノスケールの情報が得られる広域X線吸収微細構造(EXAFS)の測定を行いました。その結果、Cs濃度の増加に応じて、Csとその近接原子の距離が系統的に変わる様子が明らかになりました。さらに、考えられる複数のモデルについて、スーパーコンピュータを用いたシミュレーションを実施しました。これを実験結果と比較することで、サンドイッチ構造が端で開いた吸着サイト「ほつれたエッジ」に最初にCsが吸着し、次第に「ほつれたエッジ」が隣接するサイトへ遷移していくことで、Csを挟んだサンドイッチ構造である「収縮した層間」がCs濃度とともに広がっていく様子を推定することができました。

さらに本研究では、高分解能蛍光検出(HERFD)-X線吸収端近傍構造(XANES)法を用いることで対象原子の結合性を評価できることを示し、粘土鉱物に吸着したCsは、吸着サイトによらずイオン結合を形成することがわかりました。

本研究により、粘土鉱物へのCsの吸着反応を詳細に明らかにすることができました。この知見は、Csの環境動態予測や、Csの粘土鉱物への強い吸着能力が重要となる放射性廃棄物の処理において、より正確な安全評価や処理方法の検討など、社会的に重要な課題の解決へ繋がることが期待されます。

本研究は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(理事長:小口正範、以下「原子力機構」という。)システム計算科学センター AI・DX基盤技術開発室の山口瑛子研究員、奥村雅彦研究主幹、高輝度光科学研究センターの河村直己主幹研究員、及び東京大学大学院理学系研究科/アイソトープ総合センター長の高橋嘉夫教授らによって行われたものです。本研究成果は、1月24日付(現地時間)の米国Elsevier社「Science of The Total Environment誌」に掲載されました。

関連リンク:日本原子力研究開発機構(JAEA)、東京大学 アイソトープ総合センター

発表雑誌

-

雑誌名 Science of The Total Environment論文タイトル