深さ2900 kmにおよぶマントル中の水の循環

廣瀬 敬(地球惑星科学専攻 教授)

沈み込むプレートが大地震を引き起こすことはよく知られている。 加えて,もともと海洋底にあったプレートは沈み込むと共に一部脱水し, その水がマントルの岩石を融かしてマグマを作る。 日本に火山が多いのはこのためである。 これまで,プレートはマントルの底まで水を持ち込み, そこで完全に脱水して, 深さ2900 km付近のコア–マントル境界域に 大きな化学的不均質を生んでいると考えられてきた。 ところが今回,私たちがこの領域に相当する 超高圧高温下で実験を行ったところ, この定説が正しくないことがわかった。

![]()

岩石でできた地球のマントルは,わずかな水の存在によって,その性質を大きく変える。たとえば,マントルの融解温度が大きく低下してマグマができやすくなる,岩石が柔らかくなって流動性が増す,などである。そのため,水を大量に含んで地球内部へと沈み込んでいく海洋プレートが,どの深さまでどれだけの水を運び,どこで脱水するのか,は重要な研究課題とされてきた。

そのような研究は,主に地球内部の高圧高温状態を実験室で実現する「高圧実験」によって進められてきた。最近の研究によれば,沈み込むプレートに含まれる二酸化ケイ素の鉱物によって,マントル最下部まで水が運ばれていくことがわかっていた。二酸化ケイ素の鉱物として,石英がよく知られているが,マントル深部ではもっと密度の高い別の結晶構造をした結晶に変わる。さて,マントル最下部とは金属コア直上に位置する。これまで,高温のコアに熱せられ,二酸化ケイ素鉱物は完全に脱水し,その水が最下部マントルを融解させる,さらには金属コアと化学反応して鉄の酸化物などを作ると考えられてきた。ところが,コア直上の超高圧高温下で,実際に脱水が起きるかどうかは確かめられていなかった。

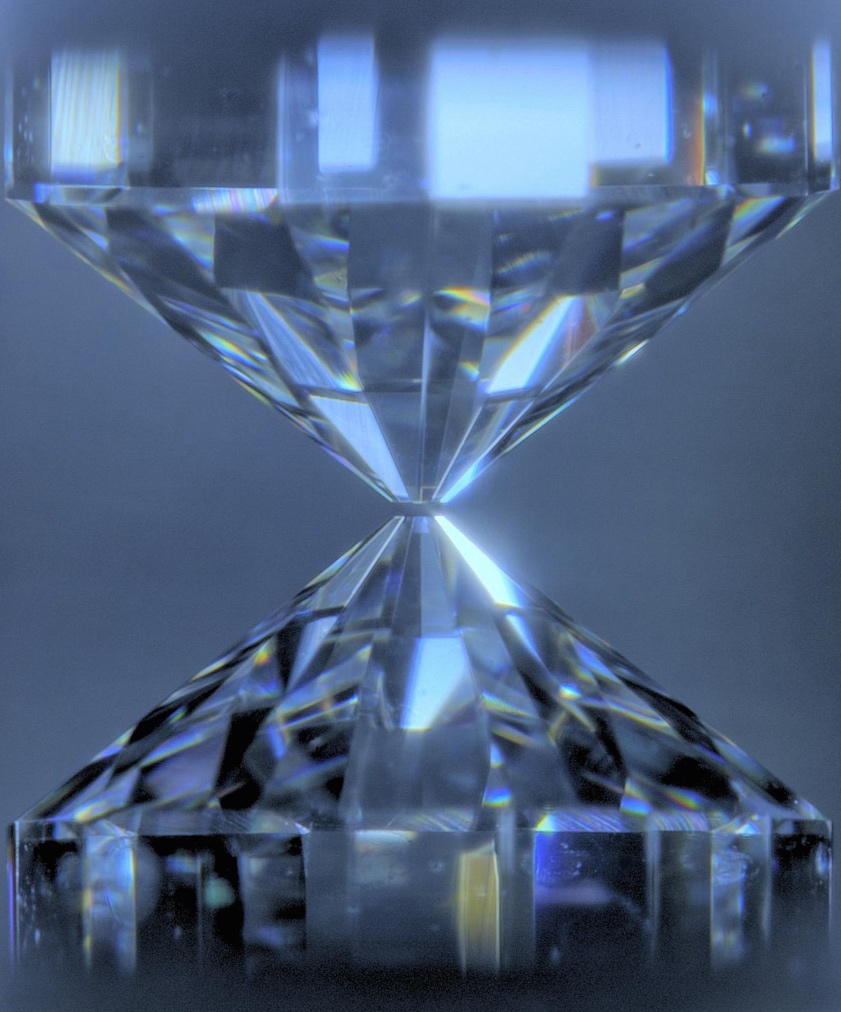

私たちはダイヤモンドを使った高圧実験により,マントル深部やコアの物質の振る舞いを調べている(図)。ダイヤモンドを使う理由は,それが人類が知る最も硬い物質だからである。コア–マントル境界は136万気圧と約3500°Cの超高圧高温下にある(実は温度はまだよくわかっていない)。今回,そのような条件で実験を行ったところ,定説とは異なり,二酸化ケイ素の鉱物は3500℃を超える高温下でも脱水しないことが初めて明らかになった。つまり,水を持ってマントルの底まで沈み込んだプレートは脱水を起こさず,水を保持したまま,やがてマントルの対流運動によって上昇し,ハワイなど,ホットスポットと呼ばれる火山の活動に関わっていると考えられる。

ダイヤモンドアンビルセル高圧発生装置。先端の尖った2つの富士山型のダイヤモンドの間に試料を挟み込み,地球のマントル深部やコアに相当する超高圧を発生させる。さらにダイヤモンドを通してレーザー光を試料に照射することにより高温を作り出す。地球中心の364万気圧/5000°C以上の超高圧高温を実験室で実現することが可能

ダイヤモンドアンビルセル高圧発生装置。先端の尖った2つの富士山型のダイヤモンドの間に試料を挟み込み,地球のマントル深部やコアに相当する超高圧を発生させる。さらにダイヤモンドを通してレーザー光を試料に照射することにより高温を作り出す。地球中心の364万気圧/5000°C以上の超高圧高温を実験室で実現することが可能地表の岩石がそうであるように,コア–マントル境界域の岩石も金属も化学的に多様であることが地震波の観測からわかっている。今回の研究結果を受けて,その原因として,沈み込んだプレートからの脱水以外を考える必要がある。今から約45億年前,地球は深さ数千kmの「マグマの海」に覆われていたとされている。その一部がマントル深部に残り,数十億年という長い時間をかけてゆっくりと結晶化する過程でコア–マントル境界域に大きな化学的不均質を作ったのではないか,と私たちは考えている。

本研究成果は,Y. Tsutsumi et al., Nature Geoscience, 17, 697(2024)に掲載された。