全脳まるごと計測で見えた神経活動の共通性と個別性

豊島 有(生物科学専攻 准教授)

飯野 雄一(東京大学名誉教授)*元・生物科学専攻 教授

脳神経系を構成する神経細胞は互いにつながって神経回路を構成し,神経活動の信号をやり取りしながら情報を処理している。実際の神経回路において,その活動パターンはどのように生み出されているのだろうか。

個々の神経の活動は上流の神経から送られた信号によって決まるので,全ての神経活動を同時に観察できれば,相互に影響しながらお互いの神経活動を生み出すしくみにせまることができる。

そうした視点から「全脳まるごと計測」に取り組んだところ,個体差の小さな神経回路が個体差の大きな神経活動を生み出す様子がみえてきた。

![]()

脳・神経系では,多数の神経細胞がつながり,互いに信号をやり取りしながら複雑な情報処理を行っている。細胞同士のつながりを明らかにし,神経活動を調べれば,その情報処理のしくみを解明できる。しかし人間などの脳は数百億個の神経細胞から構成されており非常に複雑なので,個々の細胞同士のつながりを明らかにするのは難しい。一方,体の長さが約1mmの小動物,線虫C. エレガンスは302個の神経細胞からなるコンパクトな神経系をもち,神経細胞間のつながりもすでにわかっている。また線虫は体が小さくて透明なので,神経活動に応じて明るさが変わる蛍光タンパク質を発現させることで,生きたまま神経活動を観察できる。

線虫のこうした利点を活かして「全脳まるごと計測」を実現するため,我々は九州大学 石原健教授,統計数理研究所 吉田亮教授,茨城大学 岩崎唯史講師らと共同で,高速蛍光顕微鏡や画像解析技術,計測に適した線虫株などの開発に取り組んできた。そして頭部に約180個ある神経細胞の活動を1細胞レベルで同時計測することに成功した。

線虫では個々の神経細胞の種類を区別できるので,同一の神経細胞の活動を個体間で比較できる。しかし今回取得した全脳神経活動の時系列は,同一条件で飼育した個体同士で比較しても差が大きく,個体間で共通した神経活動を探すことは難しかった。線虫の神経系では細胞同士のつながりの個体差は小さいと考えられてきたので,神経活動の個体差が大きいのは意外な結果だった。そこで本研究では新たな数理解析手法を開発し,各個体の神経活動の時系列から,個体間に共通した神経活動モチーフを抽出した。出現するモチーフの種類とそのタイミングは個体ごとに異なり,それが時系列の個体差として現れていた。

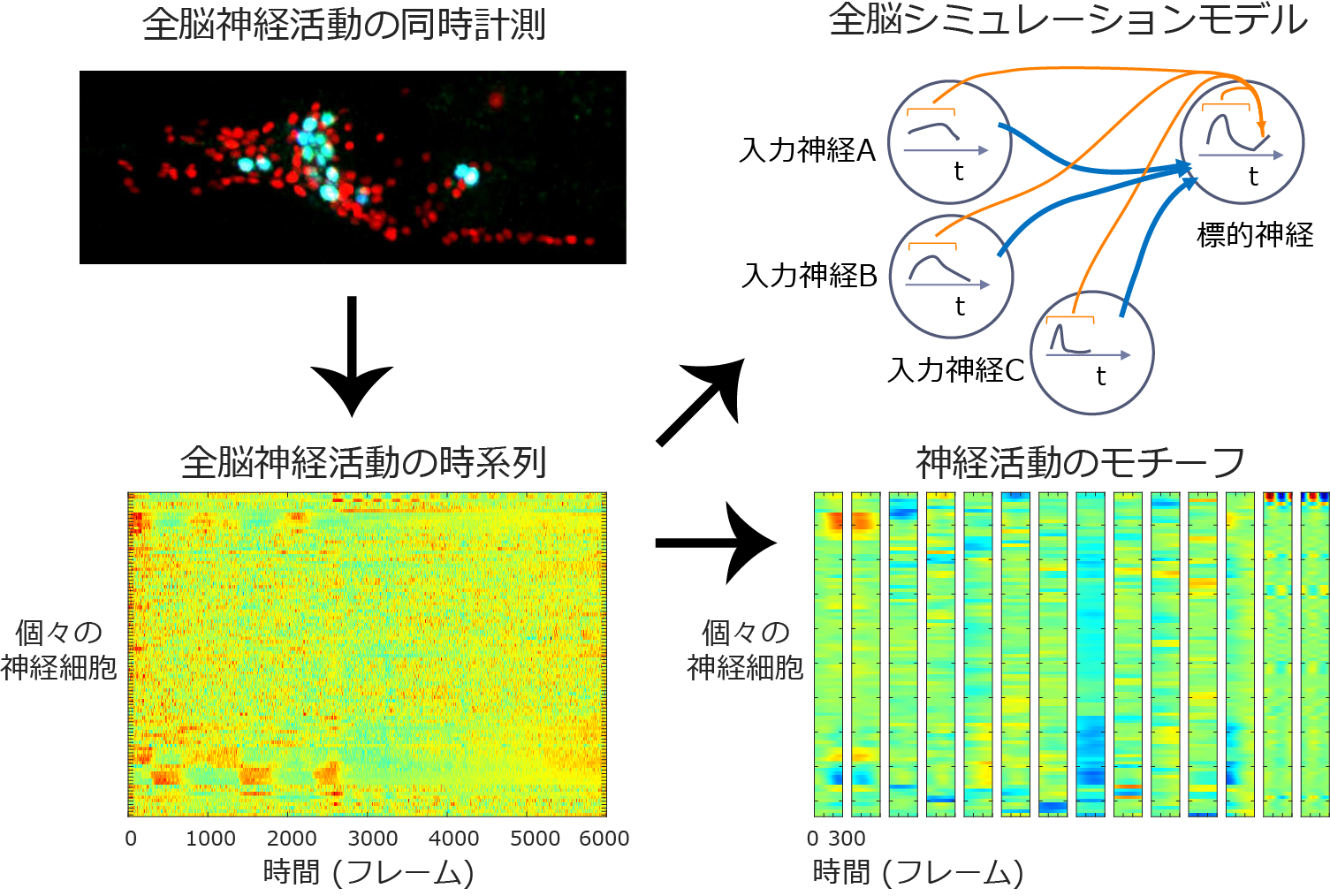

線虫頭部の神経細胞の核に蛍光タンパク質(赤や水色で表示)を発現させて神経活動を立体動画像として観察した。この画像を解析して全脳神経活動を抽出した。得られた全脳神経活動から,個体間に共通した神経活動のモチーフを見出す手法や,全脳シミュレーションモデルを開発した

線虫頭部の神経細胞の核に蛍光タンパク質(赤や水色で表示)を発現させて神経活動を立体動画像として観察した。この画像を解析して全脳神経活動を抽出した。得られた全脳神経活動から,個体間に共通した神経活動のモチーフを見出す手法や,全脳シミュレーションモデルを開発した

個々の神経細胞は上流の神経からの入力を受けて活動するので,ある時点での入力の強さがわかれば,未来の神経活動が予測できる。入力の強さは,上流の神経の活動と細胞間のつながりの強さがわかれば計算できる。しかし線虫では,細胞間のつながりの有無はわかっていたものの,その強さまではわかっていなかった。そこで,今回得られた全脳神経活動を使って細胞間のつながりの強さを推測することで,時系列予測モデルを開発した。このモデルは,実験で得られた全脳神経活動の特徴をうまく再現でき,実際の全脳神経活動に基づいた全脳シミュレーションが世界で初めて可能になった。また細胞間のつながりの強さの推定値を調べたところ,感覚神経と下流の介在神経とのつながりの強さは個体差が大きいことなどがわかった。

本研究ではこのように,実際の神経回路で神経細胞同士がどのように相互作用しながら活動しているかを明らかにした。本研究で開発した手法や得られた知見は,実際の神経回路が外界の情報を処理するしくみを理解するための基盤的なツールとして役立つことが期待される。

本研究成果は Y. Toyoshima et al., PLOS Computational Biology, 20, e1011848 (2024)に掲載された。