極低温で励起子のボース・アインシュタイン凝縮体の可視化に成功

森田 悠介(物理学専攻 助教)吉岡 孝高(工学系研究科 准教授)五神 真(物理学専攻 教授) |

![]()

励起子はボース・アインシュタイン凝縮する─。この理論予測がなされたのが1962年のことであった。励起子は半導体中の電子を光励起することで生じる伝導帯の電子と価電子帯の抜け穴である正孔で構成される準粒子である。1970年代後半,レーザーを用いて励起子BECを探る実験が世界各地で活発に行われた。励起子は質量が軽く,液体4He温度(4 K)程度でのBEC転移が期待されていた。一方で準粒子で寿命の短い励起子は,冷却時間を確保できないという障壁があった。亜酸化銅結晶中の励起子は発光を伴う対消滅過程が強く抑制され,μsに及ぶ例外的に長い寿命を有し,BEC実現の有力候補となった。しかしその後,励起子同士の非弾性衝突の頻度が高く4 KでBEC転移密度を維持できないことが実験的に判明し,多くの研究者が撤退した。

その中で,我々はBEC転移密度(1017 cm-3)を下げて非弾性衝突によるロスを抑える戦略をとることで研究を本格化した。BEC転移密度は温度の1.5乗に比例して低下する。まず我々は3He冷凍機に切り替え,800 mKで歪誘起3次元トラップ中のBEC転移を捉えることに成功した。しかし凝縮体は密度上昇による非弾性衝突によって直ちに崩壊した注1。そこで希釈冷凍機の導入を決意し,結晶を40 mKまで冷却して密度1015 cm-3での凝縮体観測を目指した。しかし幾多の困難を克服する必要があった。

励起子はフォノン(結晶の格子振動)放出を介して冷却される。ところが1 Kを切ると励起子は冷却に作用するフォノンを放出できなくなり,冷却が止まることを見出した。そこで強い歪み場中で,通常と異なる格子振動モードとの相互作用が活性化されることに着目し,より結晶温度に近づく冷却を目指し,励起子温度としては前人未到の100 mKという極低温を実現した注2。

極低温の励起子観察は通常発光を用いる。しかし励起子の運動量が更に小さくなると,光子に運動量を渡すことができず,光らなくなることが判明した。簡便で高感度な検出手法が,凝縮体観測には適用できないのである。

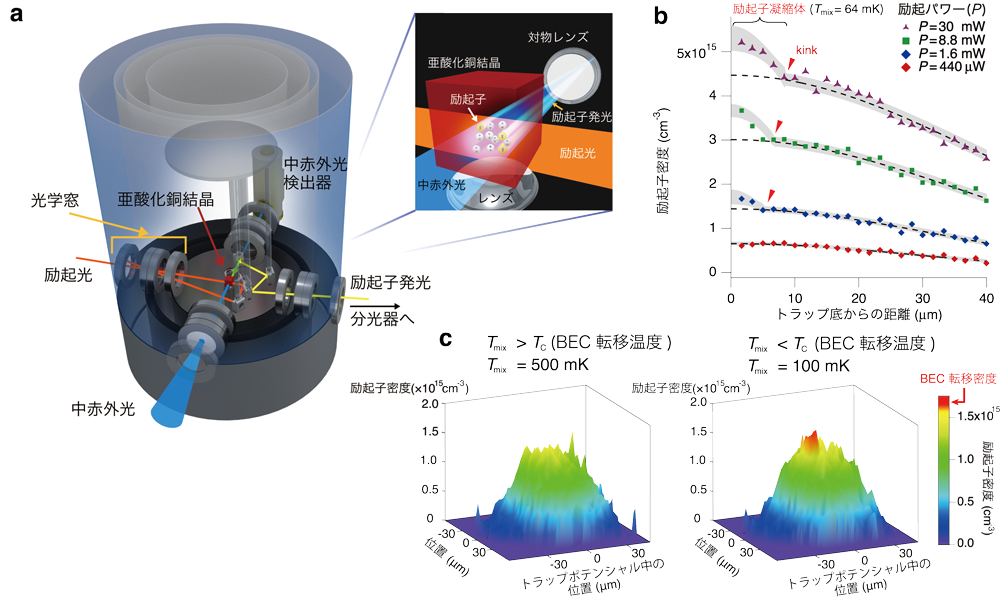

そこで我々は新たに中赤外吸収イメージング法を開発した。これは励起子の1s状態から2p状態への内部遷移に伴う光吸収過程を利用した手法で,励起子密度を正確に決定できる。しかし遷移波長が室温の黒体輻射のピークと重なるため,希釈冷凍機に中赤外光を透す窓を取り付けると,外界の熱線が大量に流入する。これは極低温実験の常道に反する。我々は光学窓材を工夫して熱線の流入を極力防ぎ,結晶温度64 mKでのイメージングを実現した。この時励起子温度は170 mKまで到達し,励起子のド・ブロイ波長が励起子ボーア半径(0.7 nm)の約100倍もの広がりになり,3次元調和ポテンシャルの底で励起子凝縮体が出現する様子を遂に観測した。凝縮体は10μm程度の大きさで,6×106個の励起子が凝縮している。

この成果は,60年来の理論予想を検証し懸案が解決しただけでなく,非平衡解放系における新たな量子凝縮体の発見でもある。その自発的量子コヒーレンスの形成と散逸の物理の理解を飛躍的に深める契機になると期待している。

本研究成果は,Y. Morita et al., Nature Communications 13, 5388 (2022)に掲載された。

注1)K. Yoshioka et al., Nat. Commun. 2, 328 (2011).

注2)K. Yoshioka et al., Phys. Rev. B 88, 041201(R) (2013).