量子力学は巨視的物体でも成り立つのか

相川 清隆

(物理学専攻 准教授)

ニュートンによって生み出された古典力学は,長い間,物体の運動を非常にうまく説明できる理論だと考えられていた。ところが,19世紀の終わりから20世紀のはじめにかけて,物質を構成する電子や原子,さらに光が関わる様々な現象を詳しく調べると,古典力学では理解できない現象が数多く発見され,そうした振る舞いを記述できる理論として,量子力学が生み出された。量子力学による予想の正しさは,その後100年程度をかけて様々な観点から丁寧に確認されてきた。21世紀の現在,量子力学に基づいて古典的な手法を凌駕する技術が進み,量子コンピュータや量子通信,量子センシングといった,多様な技術が実用化へと近づきつつある。

微視的粒子の振る舞いを正確に記述できる点において,量子力学は成功を収めてきたが,いまだに未解明の謎も残っている。その中の一つに,量子力学はどの程度大きな物体まで適用できるのか,という問題がある。本来,微視的な粒子が示す,古典力学では説明できない現象を理解するために生まれたのが量子力学であるが,その適用できる粒子の大きさに原理的な制約はない。巨視的な物体が,量子力学的に振る舞ってはいけない理由はないのである。

ただし,量子力学と古典力学との違いが大きくなるのは,粒子の運動が非常に遅いときに限られ,しかも他の物体や気体原子・分子との衝突は量子状態を破壊するため,真空中の充分にゆっくりと動く物体だけが,量子力学的な振る舞いを維持できると予想される。このような物体は,日常生活には存在せず,実験室において注意深く整えられた状況下でのみ,巨視的な物体が,量子力学的な振る舞いを示すかどうか,調べることが可能となる。

量子力学的な振る舞いの中でも最も顕著なものが,物体が波として振る舞い,干渉する現象である。波の干渉は,光において古くから知られるが,最近の量子力学の研究の進展により,原子や分子といった粒子であっても,波として振る舞い,干渉することが示されている。これまでに観測された,最も大きな粒子の干渉が,104個程度の原子を含む分子によるものである。これより大きな物体において,量子力学的な干渉が見られるか,という疑問が,今後の研究の重要な課題である。

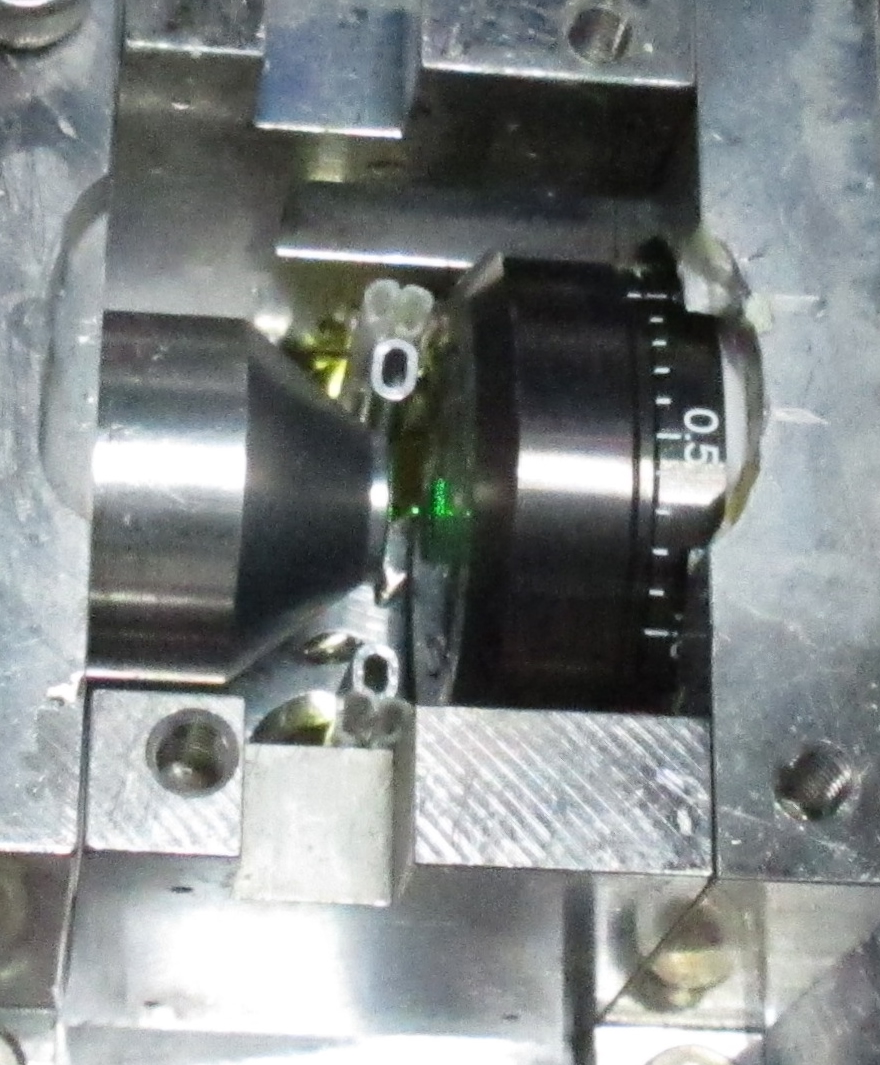

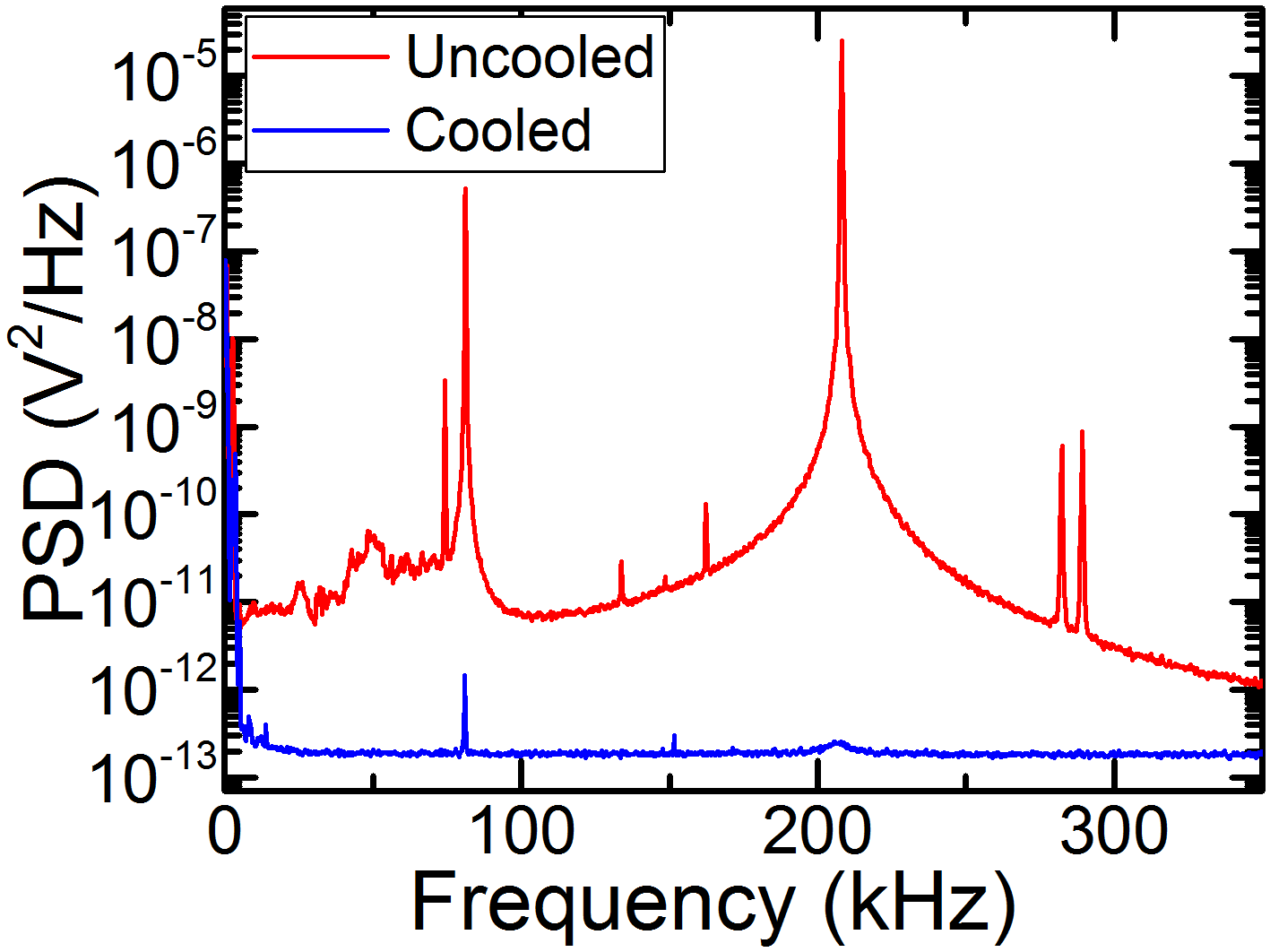

(上)レーザーに捕捉された微粒子 (下)微粒子の運動スペクトル(75kHz, 80kHz, 200kHz付近のピークが微粒子の3次元的な運動を示す。赤は冷却していない状態、青はフィードバック冷却を行った状態であり,特に200kHz付近の運動は基底状態へと冷却されている)

(上)レーザーに捕捉された微粒子 (下)微粒子の運動スペクトル(75kHz, 80kHz, 200kHz付近のピークが微粒子の3次元的な運動を示す。赤は冷却していない状態、青はフィードバック冷却を行った状態であり,特に200kHz付近の運動は基底状態へと冷却されている)原子・分子よりはるかに大きな物体の運動を,主に光によって制御し,量子力学的な運動を探る研究分野を,オプトメカニクスとよぶ。たとえば,基板上にとりつけられた微細なカンチレバーや,糸で懸架された鏡などがよく知られた系である。ごく最近,真空中で,集光したレーザーに微粒子を捕捉する新しい実験系が発展しつつある。微粒子が浮揚していることから,浮揚オプトメカニクスと呼ばれる。この系では,量子状態の生成や維持が,接触のある他の系より容易であると期待されている。最近,スイス・Novotnyグループやオーストリア・Aspelmeyerグループ,東大・相川グループといった研究室において,単一微粒子の運動を,最もエネルギーの低い状態である量子基底状態へとフィードバック冷却することが可能となった。微粒子の運動を注意深く観測・制御することで,近い日に,その運動の量子性や干渉といった振る舞いが見られるかもしれない。