私は素粒子物理学理論が専門で,現在はフロリダ州立大学(Florida State University)で教鞭をとっている。宇宙物理から精密測定・加速器実験まで多様なデータを使って,新しい素粒子の痕跡を探っている。一見順風満帆に見えるが,実際には思い通りに進んできたわけではない。

大学院では,カブリ数物連携宇宙研究機構の1期生として入学。外国人研究者が多く刺激的な環境に期待していたが,修士課程は大変だった。指導教官の教授・村山斉さんは機構長とバークレー(UC Berkeley)の教授職を兼務しており,じっくり議論できる時間は限られていた。私は本郷や柏の研究者らにも助けを求めつつ,なんとか修士論文を仕上げた。過酷な経験だったが,これが独立した研究者としての心構えを育ててくれた。組織立ち上げ時の混乱や熱狂,一体感も得難い経験だった。

科学もまた人間の営みであり,人とのつながりは本当に重要だ。博士課程は比較的順調で,バークレーでも共同研究を行ったが,期待していたアメリカのポスドクオファーはなかった。一方,東大を訪問したイスラエル人研究者を渋谷に案内したことが縁で,「うちへ応募しろ」と声をかけられた。社交辞令かと思いきや,実際にワイツマン科学研究所(Weizmann Institute of Science)とテルアビブ大学(Tel Aviv University)の共同ポスドクのオファーが届いた。研究能力だけでなく,「どんな人か」も採用時に重視されるのだと実感した。

日米の研究環境を経験した後でも,イスラエルでのポスドク生活は衝撃的だった。まず,自己主張の強いイスラエル人による声高な物理議論に圧倒された。新規性が重視され,朝からコーヒー片手に教授が突飛なアイディアを出し,こちらはそれを次々に潰す。一日中続くこともある。何十回もこうしたやり取りを重ねるうち,やがて光るアイディアが生まれる。また,教授が自ら無茶を言うことで,若手も発言しやすく,創造的な空気が育っていた。生活面での不便は多かったが,助け合う中で深い人間関係を築けたのも人生の財産となっている。

その後テニュアトラック職を探し始め,1年目は空振りに終わったが,2年目に一件だけ現在の大学から面接に呼ばれた。アメリカでは面接に進むまでは業績や経歴,推薦状が重視されるが,最終的にはキャンパス面接の比重が大きく,逆転も十分にあり得る。第一子が生まれ生活の安定も求めていたのもあり,一球入魂で面接に臨み,採用に至った。フロリダに住んで7年,豊かな自然に囲まれた生活を楽しんでいる。

このように,偶然たどり着いた環境での挑戦が自分の糧になり,大きな学びがあったように思う。これから進路を選択する皆様は,新しい環境・研究室・未知の国にも臆せず挑んでほしい。

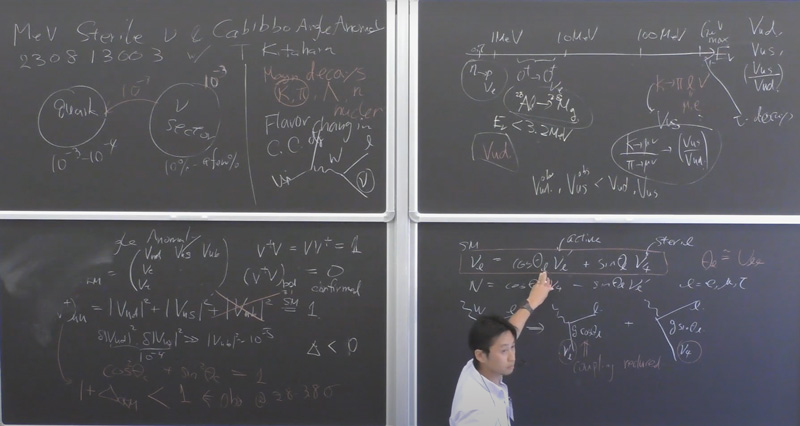

ガリレオ・ガリレイ理論物理研究所での講演