化学の面白さのひとつは,目に見えない分子を組み立てる「ものづくり」の 側面にあると思っています。手順や条件を少し変えるだけで反応の進み方ががらっと変わる,その変化の裏 にある理由を考えるのが昔から好きでした。

大学院では,有機合成化学の立場から,銅触媒を使った反応の開発に取り組みました。医薬品に多く含まれる光学活性アミンを効率よく合成する新しい手法を目指し,分子の動きを考え ながら条件検討を重ねていました。

研究を続ける中で実感したのは,分子をつくることに加えて,「なぜつくるのか」「その分子がどう働くのか」といった問いを持つことの大切さです。医薬品に含まれる構造をつくる反応を考える中で,それらの低分子が体内でどう作用し,どんなタンパク質と関わっているのかにも自然と関心が広がっていきました。生命現象を理解するには,分子の反応性を記述する化学の視点と,生体内での振る舞いをとらえる生物学的な理解の両方が必要だと感じています。私にとってケミカルバイオロジーは,化学的なアプローチで生命現象に迫ることができる理想的な分野でした。

博士研究員としてケミカルバイオロジーの研究に本格的に取り組み,タンパク質分解に関わる酵素「E3リガーゼ」の一つであるセレブロンの生体内での働きを調べました。1950年代に催眠鎮静剤として登場し,大規模な先天異常を引き起こしたサリドマイドは,現在では抗がん作用を活かした低分子医薬品として利用されています。サリドマイドはセレブロンに結合し多様な生理作用をもたらしますが,セレブロンが本来どのように標的タンパク質を選んでいるのかは長らく未解明でした。私たちは,化学修飾によって変化したタンパク質末端の構造をセレブロンが読み取り,分解に導いていることを明らかにしました。この発見を通して,タンパク質に施される小さな化学修飾が,細胞内の環境変化に応じてその性質や機能を変える仕組みに一層関心を持つようになり,現在の研究テーマへとつながっています。

現在は米国コーネル大学で独立した研究室を立ち上げ,タンパク質の化学修飾が細胞の運命や疾患にどう関わるのかを,化学的な視点から解明することに取り組んでいます。E3リガーゼは,タンパク質を選んで分解へと導く「細胞内の監視役」として働いており,その選択性や仕組みを理解することで新たな治療法につながる可能性があります。

理学の面白さは,「なぜ?」という素朴な疑問を追いかける中で,まったく新しい世界がひらけてくることにあると思います。目の前の現象に「これはどうして?」と問い続ける姿勢は,分野が変わっても研究の根幹を支えてくれます。

私の研究室では,有機化学,分子生物学,生化学など,異なる背景を持つ学生さんたちが一緒に働いており,日々刺激をもらっています。理学部で培った論理的思考力や探究心は,どんな専門や職種に進んでも確かな土台になると感じています。

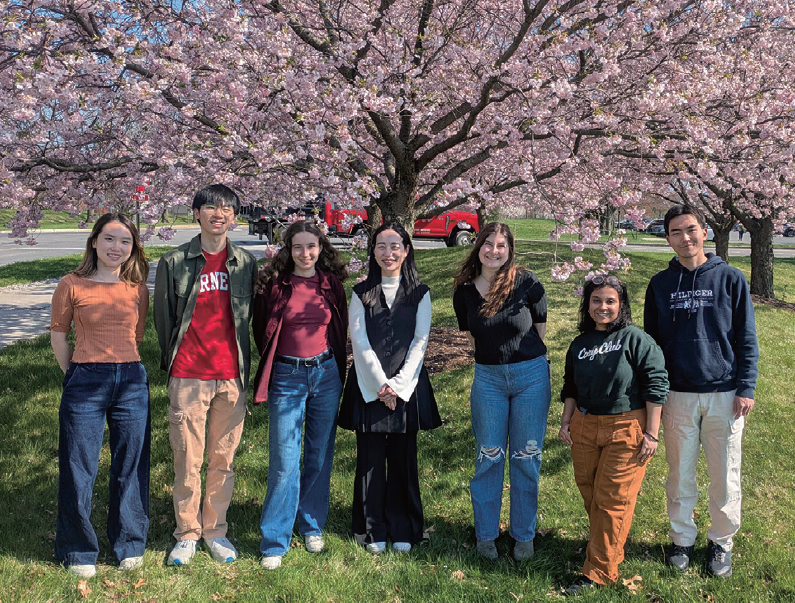

先日,コーネル大学構内の桜の前で,初めての研究室集合写真を撮影しました。少しずつ賑やかになってきた研究室の雰囲気が嬉しいです

関連リンク

Chem-Station:「銅触媒を用いた不斉ヒドロアミノ化反応の開発」-MIT Buchwald研より*Only Japanese

理学部学生国際派遣プログラム(SVAP)

The Study and Visit Abroad Program (SVAP)