ヒトという異質な生き物の進化を探る

鈴木 郁夫

(生物科学専攻 准教授)

ヒトは他の動物と比べて極めて異質な生き物である。言語を用いた高度なコミュニケーション,発達した社会性,体毛が少ないこと,直立二足歩行,火を利用した調理,長い寿命など,ヒトならではの特徴が数多く存在する。こうした特性により,ヒトは多様な環境に適応し,個体数を爆発的に増加させることに成功した。しかし,これらの特徴は生存上の利点をもたらすだけではなく,がんや認知症といった現代人を苦しめる病気とも関係している。したがって,ヒトが進化の過程でこれらの能力を獲得したしくみを理解することは,生物学的な観点だけでなく,医学的な観点からも重要である。

こうしたヒト固有の特徴は,ゲノム配列に生じた突然変異が蓄積した結果として生まれたものであるが,その分子・細胞レベルのメカニズムの多くは依然として「謎」として残っており,さらなる研究が求められている。しかし,ここに大きな課題がある。これまでの多くの生命科学研究では,マウスなどのモデル生物を実験に用いることで,生物種を超えた共通のメカニズムを解明することに成功してきた。一方で,ヒト固有の特徴については,ヒト自身を研究対象としなければ本質的な理解には至らない。倫理的な制約からヒト個体を直接的に実験することはできず,モデル動物と同様の詳細な研究を行うことは難しかったが,近年の技術革新により,ヒトの生物学研究は飛躍的に進展した。オルガノイド技術の発展により,ヒトのES細胞やiPS細胞を培養して脳などの器官と極めて類似した生体組織を試験管内で再現することが可能となり,こうした技術を活用することでヒト特有の性質を実験的に研究できるようになった。また,ヒトについては他のどの生物よりも膨大なゲノム情報が蓄積されており,直接的な実験が難しい場合でも,大量の遺伝データを解析することで,ヒトの特徴と関連する遺伝子やゲノム変異を特定することが可能になった。ゲノム情報解析とオルガノイドを用いた実験を組み合わせることで,ヒト独自の進化の道筋を明らかにする手がかりを得ることが期待できる。

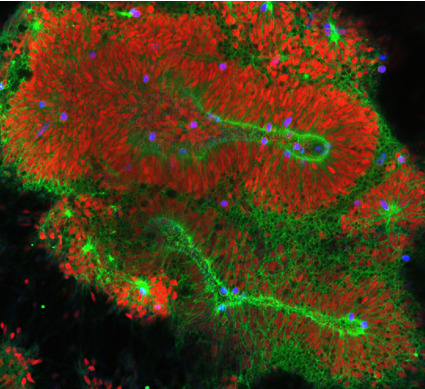

ヒト大脳皮質オルガノイドの写真。ヒトES細胞やiPS細胞を特定の条件で培養することにより,培養容器の中でヒト胎児の大脳皮質と極めてよく似た組織構造を作り出すことができる。個体を用いた実験が不可能な動物であっても,オルガノイドを活用することにより実験的な研究を行うことができる

ヒトの特異性を理解する上で,進化の過程でヒトのみが獲得した遺伝子の役割は特に興味深い。例えば,NOTCH2NL というヒト固有遺伝子は,胎児の脳の発生過程において機能し,脳の容積を拡大させ,より多くのニューロンを持つ複雑な神経回路を形成することが明らかになっている。さらに,この遺伝子は現代人の中で現在も進化を続けていることが判明している。しかし,この遺伝子の変化が私たちの生活や健康にどのような影響を与えているのかについては,まだ多くの謎が残されている。今後の研究では,NOTCH2NLを含むヒト固有遺伝子を網羅的に探索し,それらがどの組織でどのように機能し,ヒトの進化にどのような影響を与えてきたのかを解明することが求められる。ヒトの独自性を進化の視点から研究することで,私たち自身が歩んできた道のりをより深く理解し,その知見をもとに,より健康で幸福な未来へとつながる道を探っていく必要があると考えている。