ナノ鉱物中の元素の状態から宇宙–環境–資源を駆け巡る

高橋 嘉夫(地球惑星科学専攻 教授)

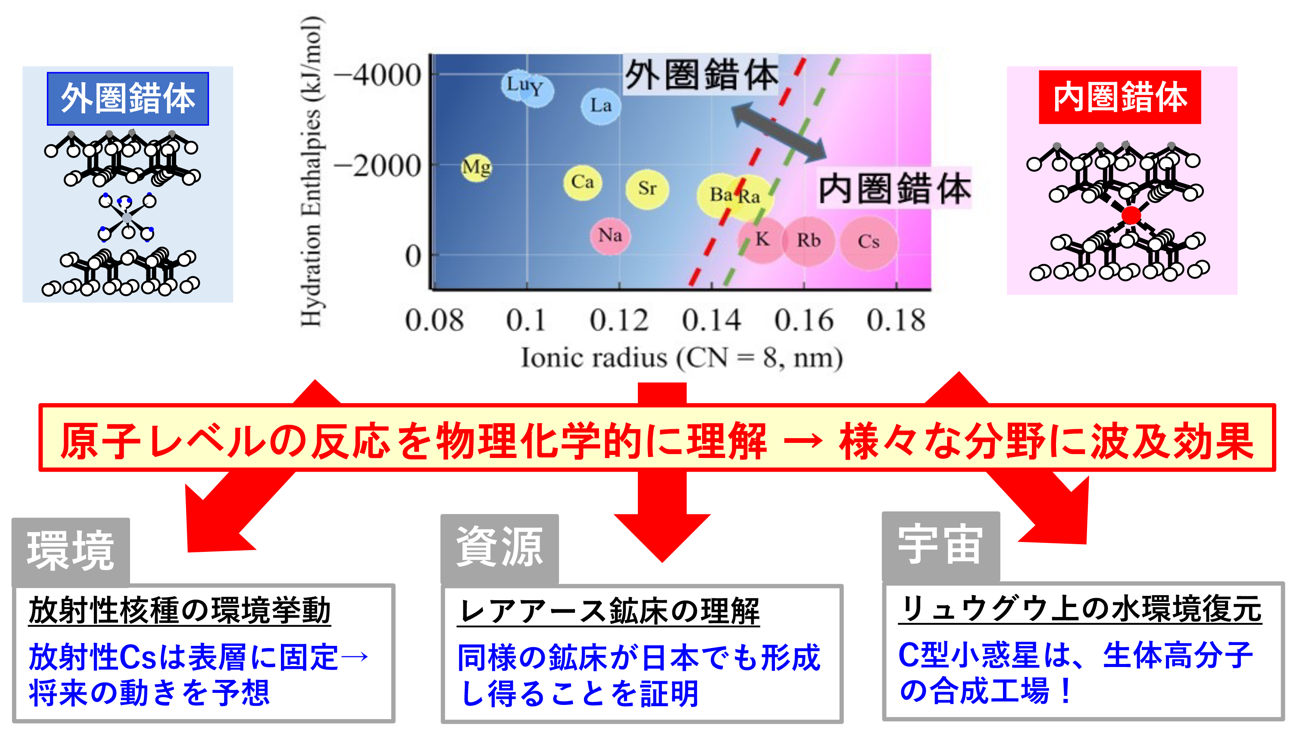

皆さんは,粘土鉱物と聞くと何を連想するだろうか?瀬戸物,子供の頃の泥んこ遊び,化粧品まで色々なことが考えられるが,粘土鉱物とは,元は岩石が水と反応(風化反応)し,溶けたケイ素やアルミニウム(地球外物質や海洋地殻ではマグネシウムも)が酸化物として沈殿することでできた鉱物である。雲母のように二次元に広がった層状の構造を持っていて,特にスメクタイトと呼ばれる粘土鉱物は,その層と層の間にさまざまな陽イオンを取り込む(イオン交換反応,吸着反応:図)。この反応は水があればどこでも起きる反応だが,その正しい理解には,水中の水和イオンが粘土鉱物に吸着される際に,そのまま吸着(外圏錯体)されるか,脱水して吸着(内圏錯体)されるかで,吸着イオンの安定性が大きく変わる。

たとえば,原発事故で放出されたセシウム(Cs)は大きなイオンであるため,内圏錯体を形成する。内圏錯体は安定であり,水中に共存するナトリウム(Na)イオンやカルシウム(Ca)イオンなどと交換しない。そのため原発由来のエアロゾルとして土壌表層に沈着した放射性Csは,事故後10年以上経過しても土壌表層5 cm以内から殆ど動かない。事故の影響を受けた福島県阿武隈地域の地質は花崗岩が主体で,表層土壌はそれが風化してできた粘土鉱物を多く含み,Csは粘土鉱物に強く固定され,長期間動かないのである。事故当時,学校の校庭などの除染のため表層5 cmの土壌を取り除いて除染したのも,こうした粘土鉱物の性質による。

別の例として,現在,さまざまな先端機器に必須でSDGs達成に不可欠なレアアースが挙げられる。最近,世界で最も注目されているレアアース資源は,イオン吸着型鉱床と呼ばれるもので,実はこれも粘土鉱物が主体である。レアアースは+3価のイオンであるため比較的強く粘土鉱物層間に吸着される。しかし,イオン半径がCsより小さいため水和したまま層間に存在し,粘土鉱物とは直接の化学結合をもたないため,NaやCaの濃度が高くなると容易にイオン交換される。中国のイオン吸着型鉱床では,こうした風化花崗岩の地層に他の陽イオンの濃度が高い電解質溶液を流すことで,常温で特に大きなエネルギーを消費することなくレアアースを回収・精製でき,世界のレアアースの主要な供給源となっている。このように,粘土鉱物層間への陽イオンの反応の理解は,環境問題や資源問題の理解や解決と大きく関係しているのだ。

同じ反応の研究は,リュウグウなどC型小惑星*注1がかつて保持していた水の環境を復元することにも貢献している。実はリュウグウの主成分も粘土鉱物であり,その層間のイオン組成から,過去の水中にあったイオン組成を推定できる。そして,その組成にもとづいて小惑星に存在する鉱物の沈殿反応などの化学平衡を解析することで,その時の水のpHや酸化還元状態(Eh)が推定できるのだ。こうして推定したリュウグウの水質は還元的でアルカリ性であった。これは,アミノ酸の重合や核酸塩基の非生物的合成などが起こりやすい条件であり,リュウグウのようなC型小惑星はこれら有機物の製造工場だったといえる。

|

|||

| 原子レベルの物理化学法則で時空間を超えてさまざまな知見を得る(分子地球化学)。ここでは,粘土鉱物の吸着反応を突き詰めることから,環境問題−資源化学−小惑星の進化の知見を得ることができた | |||

かくして,粘土鉱物層間で起こる原子レベルの相互作用の理解が,「身の回りの環境」,「人類必須の資源」,そして「太陽系の進化」までつながっているのである。こうした理学的な知の追求が,我々の夢や安全安心に最終的につながることに,改めて理学の面白さ・重要さを感じる。

注1:炭素などの揮発性物質を主成分とする小惑星