スペクトルと化学と物理学と…

岡林 潤(スペクトル化学研究センター 准教授)

対象物に光をあててその応答を調べる分光学は,どの研究分野においても必要な技術である。用いる光の波長範囲によって見える状態が異なり,長波長の光(赤外線)から短波長の光(X線,γ線)まで多岐にわたる。これらの中でも,X線領域の光の波長(エネルギー)を連続的に変えられる特性を持つのが「放射光」である。知りたい元素の内殻準位に光のエネルギーを合わせてスペクトルを測定することは重要であり,筆者もこの恩恵を受けて研究を進めている。この記事では,筆者が化学と物理学の両方の専攻に籍を置いて研究を進めてきた経験をもとに,双方の融合領域の研究について紹介したい。

物性科学では,物質の性質,特に電子の状態を理解するために分光研究が重要な役割を果たす。化学では分子を扱うことが多く,その中の電子の状態を知るには,量子力学に基づいて実空間における電子の位置とエネルギーを調べる必要がある。一方で物理学では,1023個からなる完全結晶の周期性を仮定して,運動量ごとのエネルギー分布を調べることになる。どちらも電子の状態を知りたいことは同じであるが,数え方の異なったアプローチをしていることに気づくと興味深い。また,これらはフーリエ変換によってつながっている。

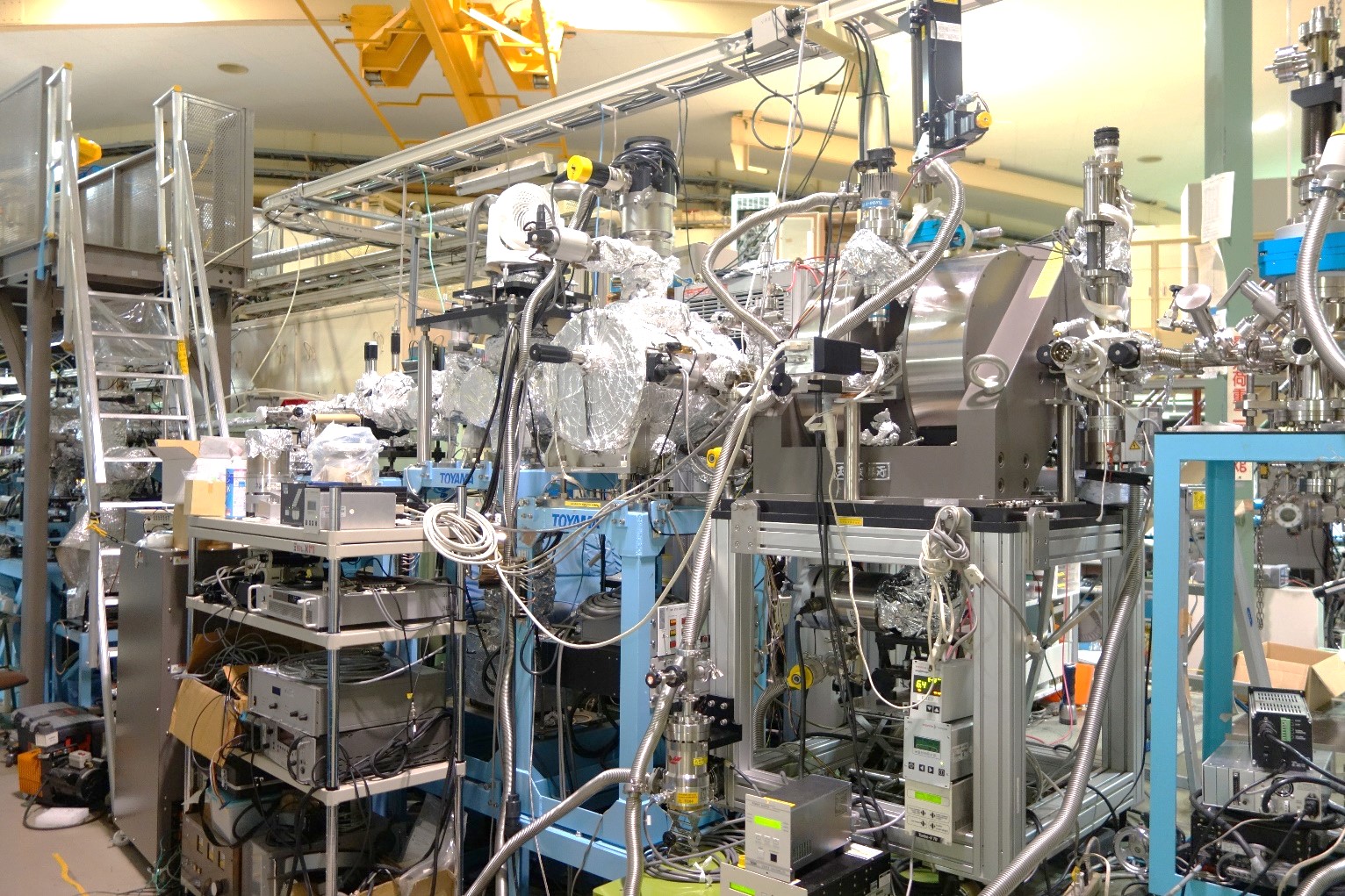

表面や界面では周期性(対称性)が破れており特異な性質が現れる。それを設計するのが化学であり,理解するのが物理学である。両方のセンスが必要となる領域である。容易に想像できるように,界面では隣接する異種原子の存在によって等方的だった電荷分布が異方的になる。すると,電子の軌道運動から成る軌道磁気モーメントができ,一方向に向きやすい磁性体などが設計でき,界面特有の新物質を創出できる。これは,スピントロニクスと呼ばれる磁気スイッチングを高効率で行う技術に必要であり,多くの研究がなされている。しかし,軌道磁気モーメントを測定する分光法は限られており,放射光を用いた磁気分光が最適である。筆者らは日々,高エネルギー加速器研究機構放射光施設(KEK Photon Factory)に設置したスペクトル化学研究センターのビームラインにて,新物質の測定を進めている。期待通りの結果が得られた場合も面白いが,想定外の結果だった場合はさらに面白い。

物質の光応答を調べる際,光の入射エネルギーを変えると電子状態の見え方が変わるのも興味深い。赤外から可視光では,振動モードやバンド間吸収に関する情報が得られる。真空紫外からX線の光では,エネルギーバンド構造が明らかになり,物性物理学では広く用いられる。軟X線から硬X線では,元素固有の内殻準位からの励起により,元素選択的な外殻電子の情報が得られる。ガンマ線を用いると,原子核と電子の相互作用から外殻電子の状態を知ることができる。これらを組み合わせて,見方を変えて調べる研究は物質の本質を多角的に捉えることができる。このように,スペクトルから見ると化学と物理学の境界は存在しない。

|

|||

| スペクトル化学研究センターのビームラインにおけるX線磁気分光装置 | |||

近年は,動作中の物質をその場で測定するオペランド分光技術の進展により,触媒の化学反応中の状態解析や外場に対する応答を放射光分光にて捉える研究が進んでいる。異なる分野においても課題の解決法は似ていることに気づく。そのため,新しい研究分野の開拓を目指したいときは,周囲の分野にも目を向け,共通した課題を探るのもよいのかもしれない。