DATE2022.07.26 #Press Releases

北西太平洋各地からニッポンネメルテス属のヒモムシ10新種を発見

波々伯部 夏美(生物科学専攻 博士課程)

柁原 宏(北海道大学 教授)

自見 直人(名古屋大学 助教)

Alexei V. Chernyshev(Zhirmunsky National Scientific Centre of Marine Biology 教授)

上島 励(生物科学専攻 准教授)

発表のポイント

- 北西太平洋沿岸(日本本州〜ウラジオストク)の潮間帯〜深海域からニッポンネメルテス属(紐形動物門:単針類)の10新種のヒモムシを発見

- 複数の遺伝子領域に基づく分子系統解析の結果、頭部の形態で特徴づけられる3つの系統に分かれることが明らかになった。

- ニッポンネメルテス属における体サイズの小型化は深海環境への適応である可能性が示唆された。

発表概要

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の波々伯部夏美大学院生(博士課程3年、日本学術振興会特別研究員)らを中心とする国際共同研究チームは、北西太平洋沿岸の潮間帯〜深海域から、スキューバ潜水やROV(注1)、ドレッジ(注2)を用いた網羅的な採集調査によってニッポンネメルテス属の10新種を発見・記載した。

収集した標本を用いて、複数の遺伝子領域に基づく分子系統解析を実施した結果、頭部の形態で特徴づけられる3つの系統に分かれることが明らかになった。また、本研究で新たに見出された深海性種と一部の浅海性種で構成されるクレード(注3)は、成熟個体が有意に小型であるなど頭部形態以外の違いも見いだされた。本グループにおける体サイズの小型化は、肉食性の紐形動物における餌資源が限られた深海環境への適応である可能性が示唆された。

発表内容

研究の背景

紐形動物門(ヒモムシ)(注4)は、現在までに世界から約1,300種が知られており、海〜淡水域のほか陸上に生息している冠輪動物(注5)の仲間である。その名の通り、多くの種は滑らかなヒモ状の柔らかい体をもち、肉食あるいは腐肉食性である。日本国内からは約130種のヒモムシが報告されているが、その多くは潮間帯に生息している種であり、スキューバ潜水が必要な水深〜深海域においては多様性研究がいまだ進んでいない。本研究で対象とした北西太平洋沿岸の調査海域からは、いずれも浅海性のニッポンネメルテス属の4既知種のみが知られていた。

研究内容

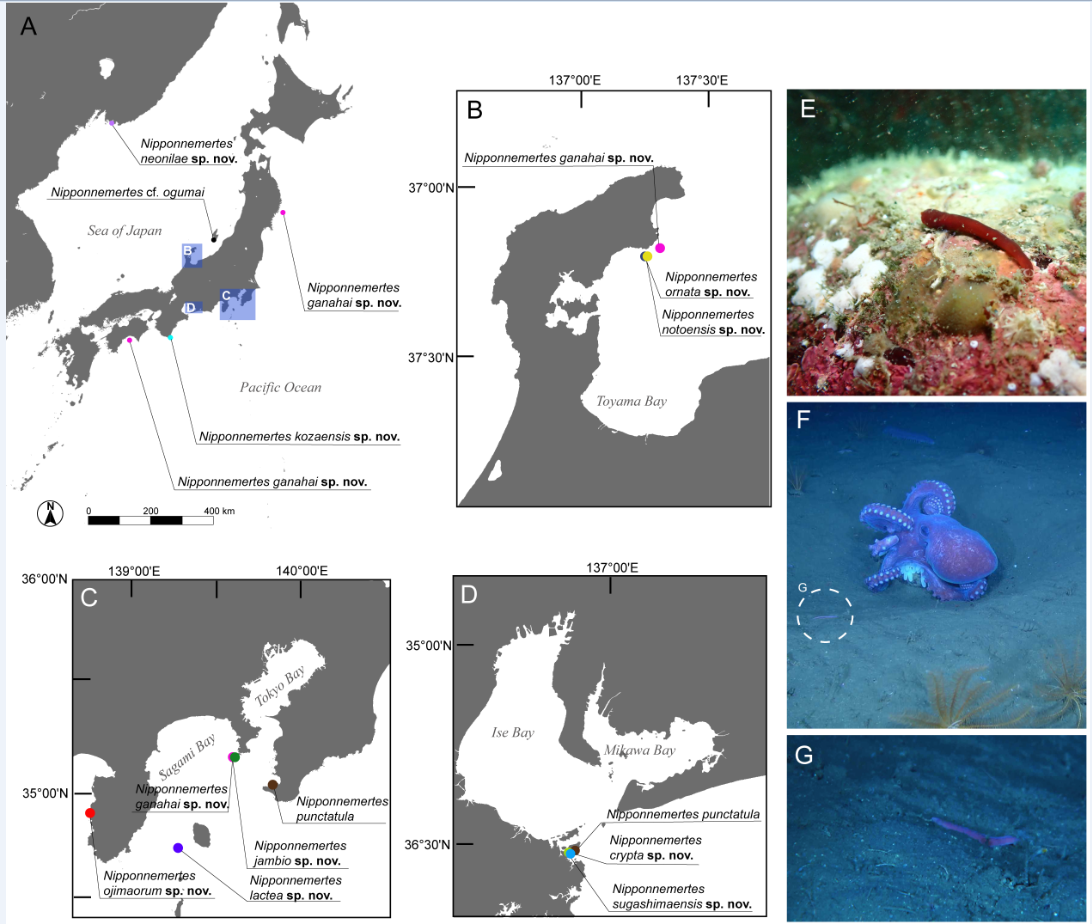

2012〜2021年に東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の波々伯部夏美大学院生を中心とする研究グループは、東京大学、北海道大学、名古屋大学、広島修道大学、国立科学博物館、JAMSTECなどの研究者とともに北西太平洋沿岸各地の潮間帯〜深海域で採集調査を実施した (図1)。標本採集は潮間帯採集、スキューバ潜水、ドレッジ、 ROV等複数の方法を用いて網羅的に実施した。

図1:本州及びウラジオストクの沿岸で採集調査を実施した(A–D)。調査方法は潮間帯採集のほか、SCUBA潜水によって転石下や(E)、ROV調査で深海底から採集した(F, G)。

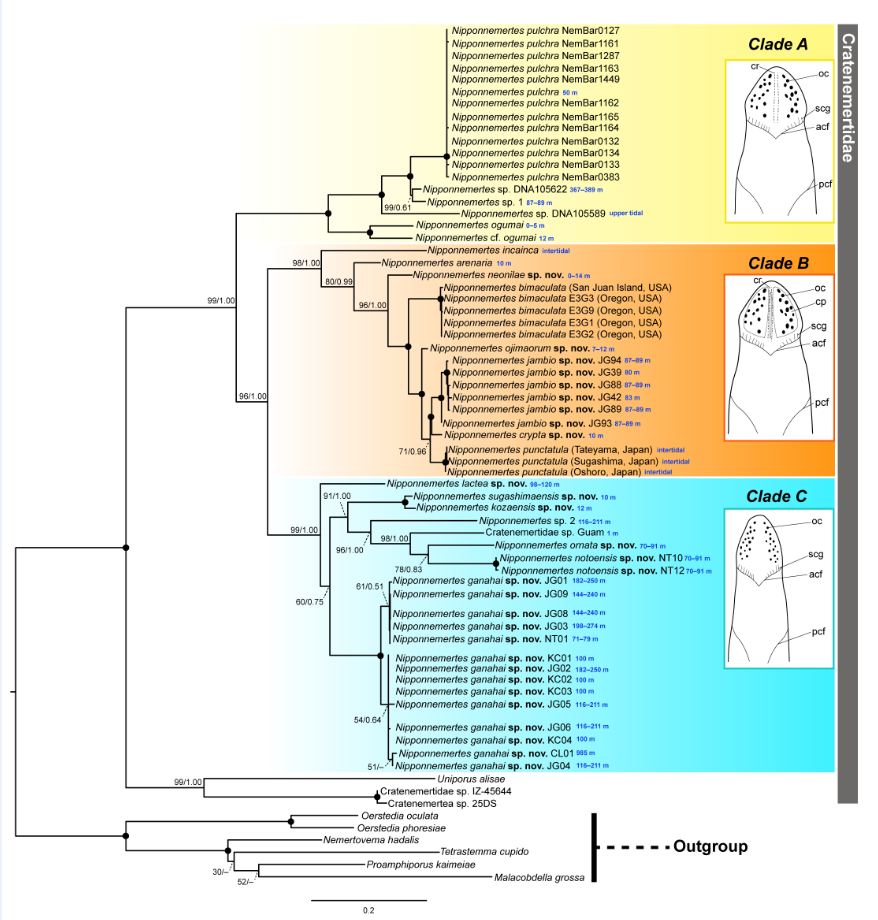

採集したニッポンネメルテス属の標本について、生時の外部形態を記録し、連続組織切片の作製によって内部形態を観察したほか、ミトコンドリア及び核由来の複数の遺伝子領域の塩基配列を決定して最尤法・ベイズ法(注6)に基づく分子系統解析を実施した。その結果、北西太平洋沿岸から新たに10種の新種を発見・記載した(図2)。

分子系統解析の結果、本属には頭部の形態で特徴付けられる3つの系統が存在することが明らかになった(図2)。本研究で新たに発見した種のみが含まれるクレード (図2; Clade C)は、深海および一部の浅海性種が含まれており、成熟個体の体サイズが他のクレードに含まれる種よりも有意に小型であった。このクレードに含まれる浅海種は、深海域から二次的に浅海に進出しており(図2)、ニッポンネメルテス属における体サイズの小型化は、肉食性の紐形動物における、餌資源が限られた深海環境への適応の結果である可能性が示唆された。

図2:収集した標本を用いて系統解析を実施した結果、ニッポンネメルテス属には3つの系統が存在することが明らかになった。頭部の形態(acf, anterior cephalic furrow; cp, cephalic patch; cr, mid-dorsal cephalic ridge; oc, ocelli; pcf, posterior cephalic furrow; scg, secondary transverse groove)によって各クレードが特徴づけられることが明らかになった。Clade C(青色)に含まれる種はいずれも体サイズが他のクレードよりも小型である。

意義・展望

先行研究において、ニッポンネメルテス属は世界から18 種が報告されているが、本研究で明らかになった高い種多様性はいまだ発見されていない種が多く存在することが予想される。 ヒモムシは、研究者人口の少なさや適切な標本処理(注7)の必要性から、特に深海域では多様性・分類学的研究が進んでいない。生態・進化学的にも未解明の点が多く残されている。今後さらに多くの種が発見され、多様性把握が進むことでヒモムシの生態や進化が紐解かれることが期待される。

本研究チーム構成員:

| 波々伯部 夏美 | 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 博士課程 |

| 柁原 宏 | 北海道大学大学院理学研究院 生物科学部門 教授 |

| Alexei V. Chernyshev | Zhirmunsky National Scientific Centre of Marine Biology 教授 |

| 自見 直人 | 名古屋大学大学院理学研究科 附属 菅島臨海実験所 助教 |

| 長谷川 尚弘 | 北海道大学大学院理学院 自然史科学専攻 博士課程 |

| 幸塚 久典 | 東京大学大学院理学系研究科 附属臨海実験所 技術専門職員 |

| 岡西 政典 | 広島修道大学人間環境学部 助教 |

| 谷 健一郎 | 国立科学博物館 地学研究部 研究主幹 |

| 藤原 義弘 | JAMSTEC 地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 上席研究員 |

| 土田 真ニ | JAMSTEC 地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 準研究主幹 |

| 上島 励 | 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 准教授 |

発表雑誌

-

雑誌名 Frontiers in Marine Science 論文タイトル Molecular phylogeny of the Genus Nipponnemertes (Nemertea: Monostilifera: Cratenemertidae) and descriptions of 10 new species, with notes on small body size in a newly discovered clade. 著者 Natsumi Hookabe*, Hiroshi Kajihara, Alexei V. Chernyshev, Naoto Jimi, Naohiro Hasegawa, Hisanori Kohtsuka, Masanori Okanishi, Kenichiro Tani, Yoshihiro Fujiwara, Shinji Tsuchida, Rei Ueshima DOI番号

用語解説

注1 ROV

無人潜水機(remotely operated vehicle)。本研究ではマニュピレーターやスラープガンを用いて深海域からヒモムシ類を採集した。 ↑

注2 ドレッジ(生物ドレッジ)

金属カゴと錘をワイヤーで海底まで降ろし、船で曳網することで海底に生息する底生生物を採集する底曳き網のような器具。ヒモムシを含む深海底生動物を対象とした研究で古くから広く用いられてきた。 ↑

注3 クレード

一つの共通祖先と共通祖先から派生した分類群全てを含むグループのこと。 ↑

注4 紐形動物門

ヒモムシの仲間。体節構造や付属器官をもたず、滑らかなぜん虫状の体をもつ。消化管とは別に吻腔をもち、捕食や移動に用いる吻が収められている。 ↑

注5 冠輪動物

紐形動物門のほか扁形動物門(プラナリアの仲間)、環形動物門(ゴカイ・ヒル・ミミズの仲間)、軟体動物門(貝類、イカ・タコの仲間)や触手冠動物(シャミセンガイ・コケムシ・ホウキムシの仲間)等を含む無脊椎動物の一群。 ↑

注6 最尤法(さいゆうほう)・ベイズ法

現在分子系統樹構築のために広く用いられる解析手法として最尤法(Felsenstein 1981)、ベイズ法(Yang and Rannala 1997)が知られている。 ↑

注7 適切な標本処理

ヒモムシ類の正確な種同定のためには、生時に体色や模様、頭部、吻の針装置の形態を記録し、塩化マグネシウム水溶液等を用いて麻酔をかけ、DNA抽出用のエタノール標本と組織観察用のブアン氏液あるいはホルマリン標本を作成するという作業が必要である。 ↑