DATE2021.11.25 #Press Releases

海洋表層の鉛直混合がインド洋ダイポールモード現象に与える影響を解明

中里 舞(研究当時:地球惑星科学専攻 修士課程大学院生)

木戸 晶一郎(海洋研究開発機構 ポストドクトラル研究員)

東塚 知己(地球惑星科学専攻 准教授/海洋研究開発機構 招聘主任研究員)

発表のポイント

- インド洋熱帯域で発生する正と負のインド洋ダイポールモード現象(注1)の強さが異なる原因を、領域海洋モデル(注2)を用いたシミュレーションにより特定した。

- 海洋上層の熱収支を正確に評価することで、正と負のインド洋ダイポールモード現象の強さの違いに、海洋表層の鉛直混合過程が重要な役割を果たしていることが初めて明らかになった。

- インド洋ダイポールモード現象は、日本を含む世界の広範囲に異常気象をもたらす現象であり、今回の成果により、数ヶ月先の異常気象予測精度の向上につながると期待できる。

発表概要

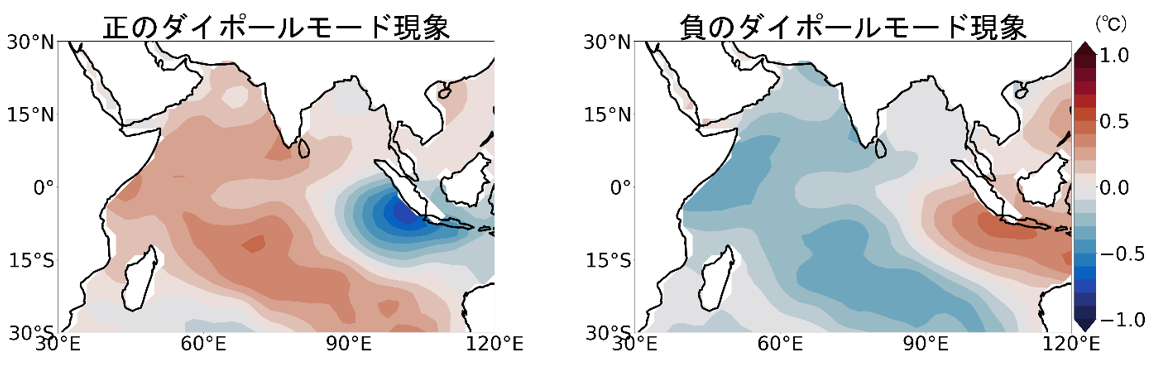

インド洋熱帯域で発生するインド洋ダイポールモード現象(IOD)は、インド洋沿岸諸国に加え我が国を含む地球全体の気候に大きな影響をもたらすことが知られています。正のIODが発生すると、インド洋熱帯域の海面水温が、東部では平年よりも低く、西部で高くなる一方、負のIODが発生すると、海面水温は逆に東部で平年よりも高く、西部で低くなります(図1)。これまでの研究によって、正のIODに伴う海面水温変動は負のIODに伴うものに比べて大きな振幅を持つことが指摘されていますが、その原因については、完全な理解には至っていませんでした。

東京大学大学院理学系研究科の東塚知己准教授、中里舞(研究当時:修士課程大学院生)と海洋研究開発機構の木戸晶一郎ポストドクトラル研究員は、領域海洋モデルを用いた現実的なシミュレーションを通じて、正と負のIODの強さが異なる原因を特定することに成功しました。海面水温偏差が特に顕著な東部のインドネシア沖において、海洋表層の正確な熱収支を調べることにより、先行研究で指摘されていた東西方向の熱輸送に加えて、鉛直方向の混合過程が正と負のIODの振幅の違いをもたらす上で重要な役割を果たしていることを初めて明らかにしました。

IODは日本にも異常気象をもたらすことが知られていますが、その予測精度は未だ十分とは言えず、多くの課題が残されています。本成果によって得られたIODのメカニズムに関する物理的な知見は、数ヶ月先の異常気象予測の改善にも貢献することが期待できます。

発表内容

これまでの研究によって、正のIODに伴う海面水温変動は負のIODに伴うものに比べて大きな振幅を持つこと(こうした振幅の違いを以下では「非対称性」と呼びます)が指摘されており、特に東部でより顕著に見られます(図1)。これは、IODの重要な特徴の1つであり、それに伴う大気循環の変調にも影響することから、この非対称性のメカニズムに関する研究が活発に行われてきました。

図1:IODが最も成長する9〜11月に、(左)正のIODと(右)負のIODに伴い、海面水温が平年に比べて何℃ずれるかを示している。暖色域は、海面水温が平年よりも高くなる海域、寒色域は、海面水温が平年よりも低くなる海域を表す。

海面水温の変動メカニズムを探るためには、海洋表層付近の「混合層(注3)」と呼ばれる領域においてどのような熱のやりとりが行われたのかを調べる、「混合層熱収支解析」を行うのが有効です。しかし、大気との熱のやり取りや、 海流による水平方向の熱輸送といった、混合層内の熱のバランスに関わるさまざまなプロセスの効果を正確に見積もることは容易ではなく、先行研究で行われていた熱収支解析では、大きな誤差が含まれていました。また、鉛直混合過程の効果を直接観測によって見積もることは難しく、海洋モデルによるシミュレーションでも鉛直混合過程の効果は十分に評価されていませんでした。このような状況下にあったため、IODの非対称性を引き起こすメカニズムを正確に特定することは困難で、完全な理解には至っていませんでした。

本研究では、領域海洋モデルを用いることで観測された熱帯インド洋の状態を現実的に再現した上で、混合層熱収支解析を行うことによってIODの非対称性の原因を特定することを目指しました。特に上で述べた先行研究の問題点を解消すべく、2つの工夫を行いました。1つは、領域海洋モデルによるシミュレーションを行う際に、混合層の熱収支に影響を与えるプロセスの効果を全て直接計算した上でデータを保存するようにし、より正確な熱収支の計算を可能にしたことです。もう1つは、東京大学大学院理学系研究科の日比谷紀之教授らによって近年提案された精緻な鉛直乱流混合のパラメタリゼーション(注4)を導入し、海洋表層付近の鉛直混合過程を可能な限り現実的に再現できるようにしたことです。その結果、領域海洋モデル内でIODをこれまでよりも現実的に再現することに成功したことに加え、正確な熱収支解析の結果に基づいて、メカニズムを議論できるようになりました。

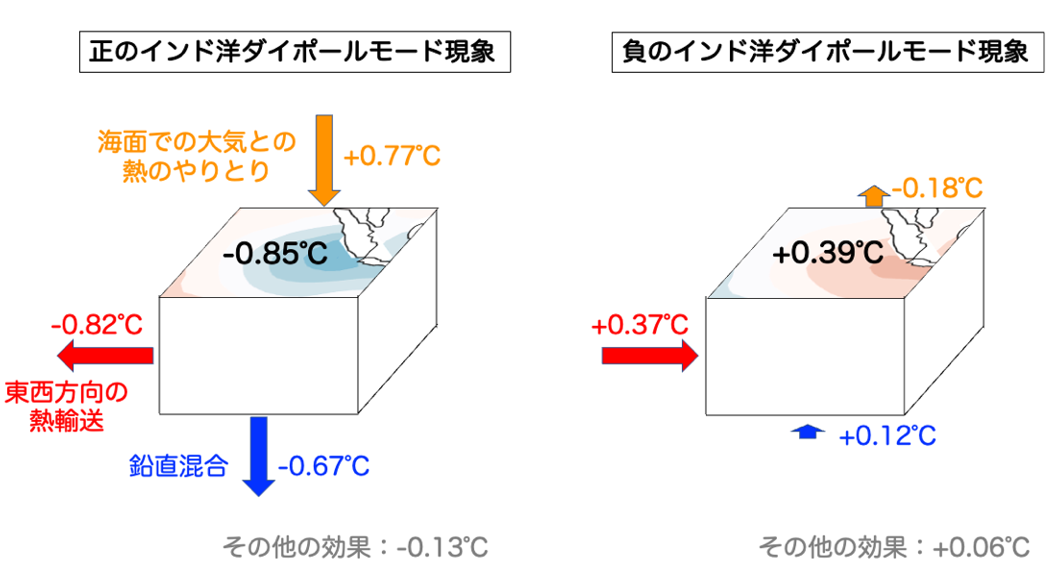

正と負のIODにおける熱収支解析の結果(図2)を比較すると、多くの先行研究でもその重要性が指摘されていた東西方向の熱輸送の効果が、正のIOD時の方が強く、非対称性の一因となっていることが確かめられました。また、一部の先行研究で示されていた通り、海面での大気との熱のやりとりは、IODの成長を阻害する方向に働いており、その阻害する効果が正のIOD時の方が強いことも確かめられました。

図2:(左)正のIOD年と(右)負のIOD年における混合層の熱収支の平年差。正のIOD時には、インドネシア沖の海面水温が平年に比べて0.85℃低下するのに対し、負のIOD時には、平年に比べて0.39℃上昇する。したがって、平年からの海面水温のずれ(「海面水温偏差」と呼ぶ)の振幅は、正のIODの方が、0.46℃強い。本研究で新たにその寄与を示した鉛直混合は、正のIOD時には、平年よりも海面水温を0.67℃低下させるのに寄与しているのに対し、負のIOD時には、平年よりも海面水温を0.12℃上昇させるのに寄与している。したがって、鉛直混合の効果は、海面水温偏差の振幅を正のIOD時に負のIOD時より、0.55℃強くしようとしている。一方、東西方向の熱輸送とその他の効果は、海面水温偏差の振幅を正のIOD時に負のIOD時より、それぞれ0.45℃、0.07℃強くしようとしており、海面での大気との熱のやりとりは、逆に海面水温偏差の振幅を正のIOD時に0.59℃弱くしようとしている。

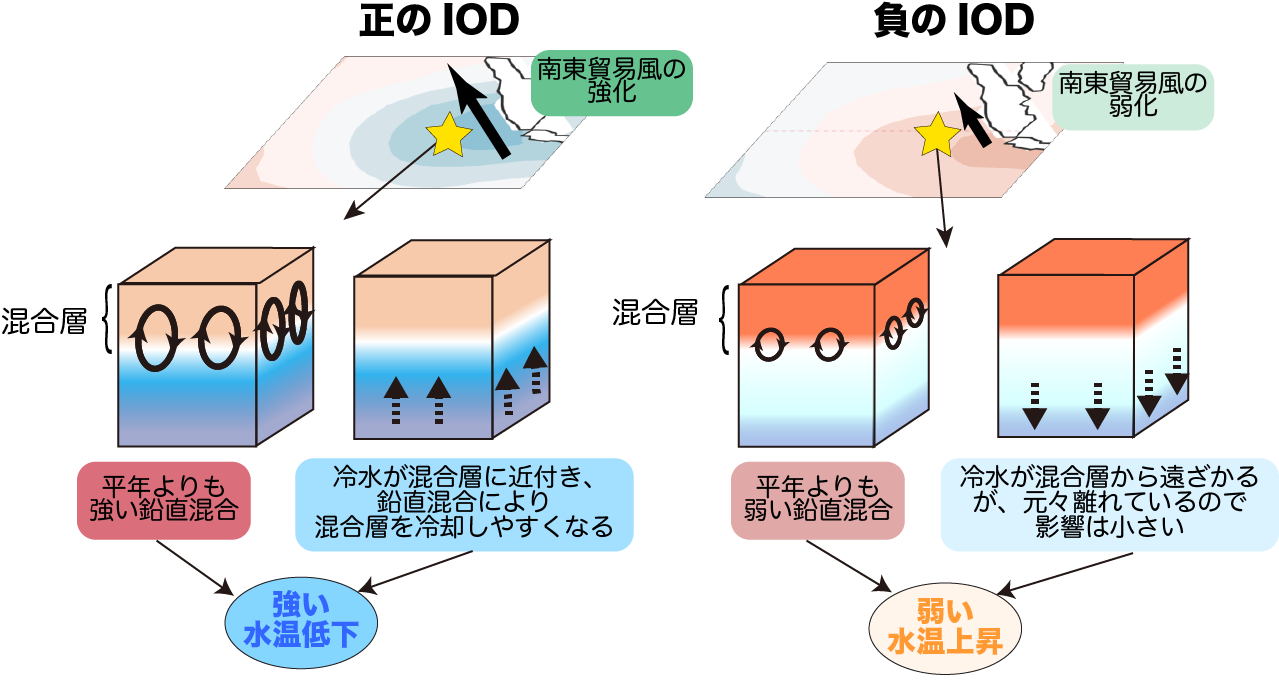

一方、先行研究ではその寄与が一切論じられていなかった鉛直混合については、正のIOD時には強く冷却をもたらしていたのに対し、負のIODの時はあまり昇温に寄与していないことから、非対称性の最も主要な要因となっていることが初めて明らかになりました。そこで、こうした鉛直混合の非対称性が生じる要因について、さらに詳しく解析を行ったところ、(1)鉛直混合の強度の違いと(2)混合層の下に存在する冷水の深さの違いが重要な役割を果たしていることが判明しました(図3)。

(1)正のIOD時には、上空の南東貿易風が強化するため、風によるかき混ぜの効果が増幅し、上下方向の鉛直混合が強まります。一方、負のIOD時には、上空の南東貿易風が弱まり、風によるかき混ぜの効果が小さくなるために、鉛直混合が弱まります。したがって、鉛直混合は、正のIODの時により効率的に水温を低下させる方向に働くのに対し、負のIODの時はあまり水温変化に寄与しません。

(2)熱帯域では、強い太陽放射によって熱せられるために海面付近の水温は高くなっていますが、水深とともにその効果は弱まるため、混合層の下には比較的水温が低い冷水が存在します。平年時のインド洋熱帯域の東部では、この冷水が他の熱帯域に比べて深い場所にあります。正のIODに伴う上向きの流れによって冷水が持ち上げられると、混合層が鉛直混合過程により効率的に冷却されます。一方、負のIODに伴い冷水が押し下げられても、もともと深い場所にあったため、鉛直混合過程による冷却にはあまり影響を与えません。

これら2つの違いが組み合わさることによって、正のIODに伴うインド洋熱帯域の東部の海面水温の低下が、負のIODに伴う海面水温の上昇に比べて、強くなることが明らかになりました。

図3:(左)正のIODと(右)負のIODに伴う鉛直混合の変動を模式的に表した図。インドネシア沿岸を吹く南東貿易風が強いほど、鉛直混合が強くなります。また、地球の自転の効果により、南半球では、風の進行方向の左側に向かって表層付近の暖かい海水が輸送されるため、正のIODに伴って南東貿易風が強まると、より多くの表層付近の海水がインドネシア沿岸域から沖へと輸送されていきます。その結果、それを補うように混合層の下に存在する比較的水温の低い冷水がより上向きに移動し、混合層に近付きます。一方、負のIODに伴って南東貿易風が弱まると、あまりインドネシア沿岸域の表層付近の海水が沖へと輸送されなくなるため、上向きの流れも弱まり、冷水が混合層から遠ざかります。

IODは日本にも異常気象をもたらすことが知られており、最近では、2019年から2020年にかけての日本の記録的な暖冬の一因となったと考えられています。したがって、予めIODの発生を強度も含めて正確に予測することができれば、異常気象の影響を軽減するための対応策を取ることも可能となります。しかし、その予測精度は、太平洋のエルニーニョ現象に比べて、未だ十分とは言えず、多くの課題が残されています。しかも近年では、地球温暖化に伴い、IODやエルニーニョ現象などの気候変動現象により引き起こされる異常気象が顕在化してきており、予測精度の向上は喫緊の課題であると言えます。本成果によって得られたIODのメカニズムに関する物理的な知見は、IODの予測精度の向上を通して、数ヶ月先の異常気象予測の改善にも貢献することが期待できます。

発表雑誌

-

雑誌名 Scientific Reports論文タイトル Mechanisms of asymmetry in sea surface temperature anomalies associated with the Indian Ocean Dipole revealed by closed heat budget著者 Mai Nakazato, Shoichiro Kido, Tomoki Tozuka*DOI番号 10.1038/s41598-021-01619-2アブストラクトURL

用語解説

注1 インド洋ダイポールモード現象

インド洋熱帯域で発生する現象で、正のインド洋ダイポールモード現象が発生すると、インド洋熱帯域の海面水温が、東部では平年よりも低く、西部で高くなる一方、負のインド洋ダイポールモード現象が発生すると、海面水温は逆に東部で平年よりも高く、西部で低くなります。↑

注2 領域海洋モデル

海の水温や塩分・流れの強さは太陽放射による加熱や風などの影響を受け、力学・熱力学の法則に従って変化します。こうしたさまざまな物理プロセスを数理的な方程式で表し、与えられた大気の条件のもとでの海洋の状態を計算するモデルを「海洋大循環モデル」と呼びます。海洋大循環モデルは一般的には地球全体の海洋を対象とするものですが、注目する特定の領域のみを取り出し、外側の境界からの影響を与えながら解くことも可能であり、そうしたものは「領域海洋モデル」として呼ばれます。今回の研究ではインド洋に対して領域海洋モデルを構築し、 観測された大気状態を与えることで水温や海流の構造を現実的に再現することに成功しました。 ↑

注3 混合層

海洋表層には、上下方向のかき混ぜによって水温などが鉛直方向に一様になっている「混合層」と呼ばれる層が存在します。この混合層は、大気との熱のやりとりを担うために、大気と海洋の相互作用において重要な役割を果たします。混合層の厚さは季節や海域によって大きく変動します。例えば、海面で冷却されて、冷たくて密度の大きい海水が形成されると、上下方向の対流が生じ、混合層はより厚くなります。また、風が強まり、より強くかき混ぜられるようになることでも混合層は厚くなります。 ↑

注4 パラメタリゼーション

コンピュータの処理能力が向上した今日でも、海洋モデルで大洋スケールのシミュレーションを行う際には課題があり、例えば微細な乱流をモデルで解像することができません。しかし、これまでの研究で、乱流が海洋中で重要な役割を果たしていることがわかっており、現実的なシミュレーションを行う際には、その効果を何らかの形で採り入れる必要があります。その手法をパラメタリゼーションと呼んでいます。 ↑