DATE2021.08.26 #Press Releases

新星爆発で生まれる有機物の塵の合成に成功

遠藤 いずみ(天文学専攻 博士課程2年)

左近 樹(天文学専攻 助教)

尾中 敬(明星大学 常勤教授/天文学専攻 名誉教授)

木村 勇気(北海道大学低温科学研究所 准教授)

発表のポイント

- 新星(注1) に観測される赤外線スペクトル(注2) を再現する有機物の塵の合成に初めて成功した。

- 生命の前駆物質の観点で重要な「窒素」をアミン(注3) の形態で含む有機物の塵が、新星爆発で作られることを示した。

- 本研究によって、恒星の進化の終焉期の一種である新星で生まれる有機物の塵の姿を理解するに至った。今後、太陽系の始原的な有機物との関連をさらに追求することによって、太陽系に存在する有機物の起源に迫ることができると考えている。

発表概要

宇宙にどのような有機物がどこでどのように生まれ、我々の身近な有機物と関連するかを知ることは天文学そしてアストロバイオロジーにおける重要な研究課題である。赤外線天文観測技術(注4)の進歩によって、星間物質中に多環式芳香族炭化水素(注5)のような有機物の分子や塵が普遍的に存在することが示唆されるようになったが、星間有機物の物質同定や形成過程の理解は依然として不十分であった。

東京大学大学院理学系研究科博士課程2年の遠藤いずみ、東京大学大学院理学系研究科の左近樹 助教らを中心とする、東京大学・明星大学・北海道大学・電気通信大学・宇宙航空研究開発機構(JAXA)・横浜国立大学・海洋研究開発機構(JAMSTEC)・兵庫県立大学・日本大学・The University of British Columbiaなどの研究グループは、新星が有機物の塵を生み出す過程を定性的に模擬して有機物の塵の室内合成実験を行い、新星に観測される赤外線スペクトルの特徴が、アミンを含有する有機物の塵である 急冷窒素含有炭素質物質 (Quenched Nitrogen-included Carbonaceous Composite: QNCC) によって再現されることを示した。

この研究結果は、宇宙における星間有機物の一生を理解する上で、その誕生の過程に焦点を当てたものである。宇宙の有機物は、我々の起源を知る上で鍵となる物質である。地球上に起源を持つのか、それとも宇宙から飛来したものに起源を持つのかは、現代のアストロバイオロジー研究における重要な問いである。本研究は、新星が生み出す有機物の塵の姿を特定することを通じて、後者の起源の可能性を探るための重要な第一歩を与えた。

発表内容

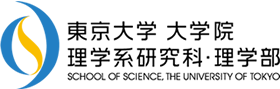

1973年に惑星状星雲の赤外線スペクトルに未同定赤外バンド(注6) が検出されて以来、赤外線観測技術の進展とともに、それがさまざまな天体環境や星間物質の赤外線スペクトル中にひろく観測されるようになった(図1参照)。

図1:赤外線天文衛星あかりが取得した天の川銀河の星間塵の赤外線スペクトル。主に6.2µm,7.7µm,8.6µm, 11.2µmに見られる特徴的なバンド構造は『未同定赤外バンド』と呼ばれる。

未同定赤外バンドの主な波長位置から、その担い手が芳香族の炭素-炭素結合や芳香族の炭素-水素結合を含む有機物であることが分かっている。我が国の電気通信大学の坂田朗氏らが室内合成実験で合成した急冷炭素質物質 (Quenched Carbonaceous Composite: QCC)(注7)や、フランスのA. LegerおよびJ. L. Pugetや米国NASA AmesのL. Alamandolaらが提案した多環式芳香族炭化水素 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: PAH)による解釈が試みられてきた。しかしながら、星間有機物を実際に手にすることは当然不可能であり、天文観測によって得られる赤外線スペクトルの情報を頼りに、地上に実在する物質や室内実験で合成する物質に候補を探しその赤外線分光学特性の比較によって物質同定を行う必要がある。このため、宇宙の有機物の研究は難しく、発見から約50年が経過した現在も未同定赤外バンドの担い手である星間有機物の正体の特定には至っていない。

星は宇宙の中で進化し、次の世代の星の材料となる星間物質を主にその終焉期に恒星風として放出する。未同定赤外バンドの担い手である星間有機物は、恒星の内部で合成した元素を含む恒星風が星間空間に撒き散らされる過程で誕生すると考えられる。新星は、そうした恒星の進化の終焉期の一つの姿であり、誕生して間もない星間有機物の姿を知ることができる貴重な対象である。

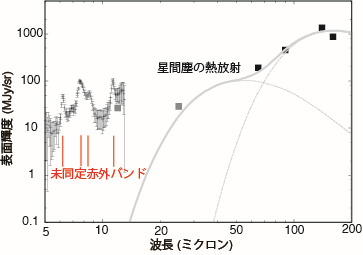

宇宙の塵の生成は、高温、低圧の環境下で起こり、実験室で再現することは難しい。本研究では、電気通信大学の坂田朗氏が提案した急冷炭素質物質の合成手法に改変を加え、マイクロ波加熱を使って窒素ガスと炭化水素固体から生成したプラズマガスを急冷凝縮する手法によって、窒素を豊富に含む新星からの放出ガスから有機物の塵が生まれる過程を定性的に再現した(図2参照)。その結果、得られる有機物の塵が、新星周囲に観測される未同定赤外バンドの特徴を極めてよく再現する(図3参照)ことを発見した。我々は、得られた物質を急冷窒素含有炭素質物質 (Quenched Nitrogen-included Carbonaceous Composite; QNCC)と名付けた。

図2:(上)1980年ごろに電気通信大学の坂田朗氏らによって組み上げられた2.45GHzマイクロ波電源プラズマ発生装置を用いて、急冷窒素含有炭素質物質の合成を行う様子。2008年以降東京大学天文教室に移管した本実験装置を用いて、研究を継続し、本研究の窒素含有炭素質物質の合成に至った。(下)急冷窒素含有炭素質物質QNCCの合成手法の模式図。

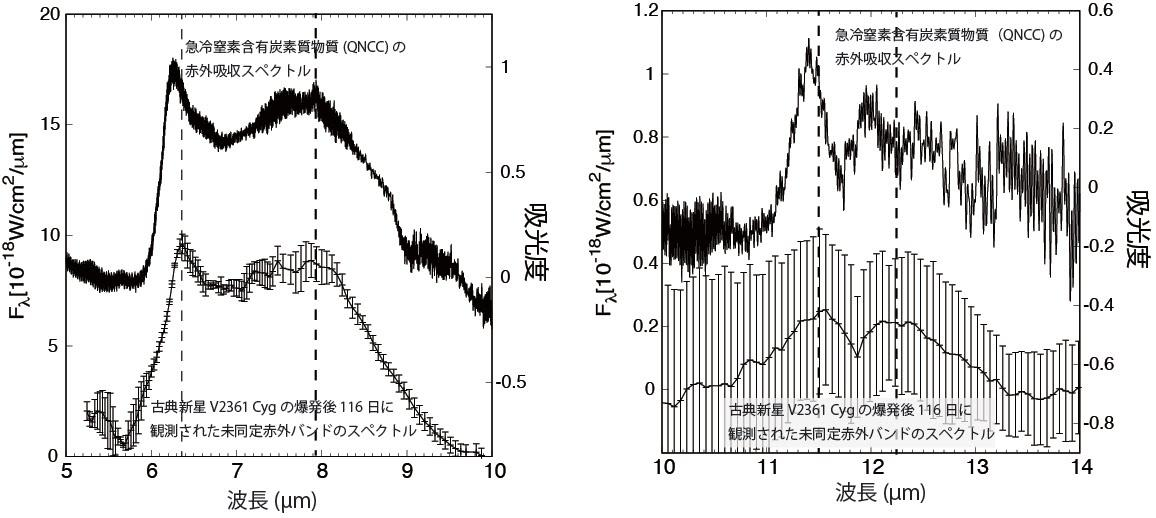

図3:急冷窒素含有炭素質物質QNCCの赤外吸光度スペクトルと 新星V2361Cygに観測される未同定赤外バンドの比較。新星の未同定赤外バンドに特徴的な “8µm バンド”が極めてよく再現されている。

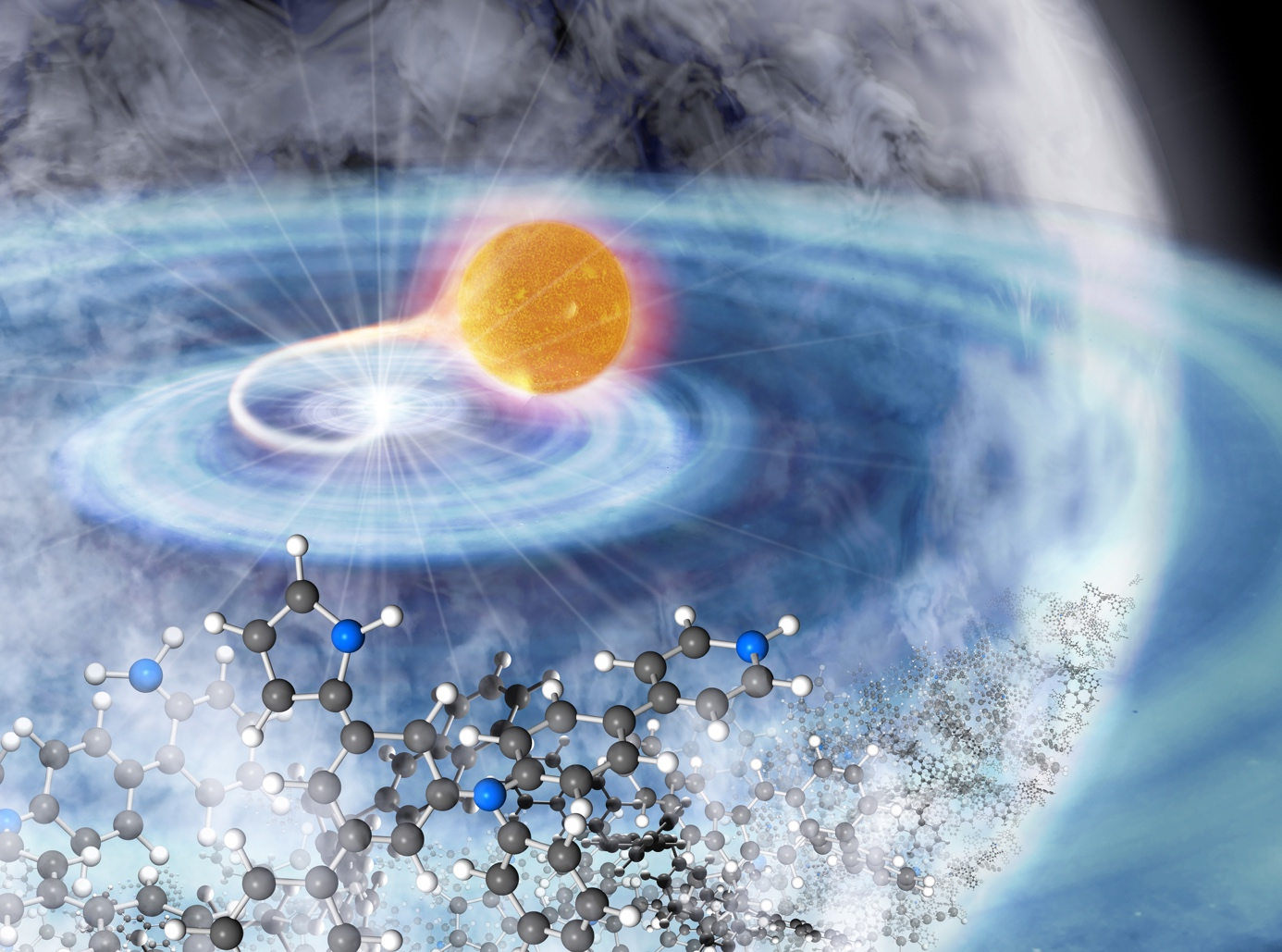

分析の結果、急冷窒素含有炭素質物質には元素個数比でN/C~3-5%の窒素が含まれ、『アミンを含むこと』が新星の未同定赤外バンドを特徴付ける “8µmバンド (図3左参照)” を再現する上で鍵となることを示した。これまで “8µmバンド” を再現する物質として、石炭や重油など地球由来の天然物質が知られていたが、その生成過程は恒星周囲での塵の合成過程とは関連づけられていなかった。本研究における急冷窒素含有炭素質物質QNCCの合成過程は、新星における有機物の塵の生成過程を定性的に模擬している(図4参照)。特に、新星から放出されるガス中には窒素が豊富に含まれることから、新星に起源をもち生命の前駆物質の観点で重要な「窒素」を含む有機物の塵の姿を実験的手法により明らかにした。

図4:新星爆発が有機物の塵を生み出す様子のイラストレーション。分子模型中の白球は水素、黒球は炭素、青球は窒素を表す。

宇宙にどのような有機物がどこでどのように生まれ、我々の身近な有機物と関連するかを知ることは、天文学とりわけアストロバイオロジーにおける重要な研究テーマである。

本研究では、新星が有機物の塵を生み出す過程を定性的に模擬した有機物の塵の室内合成実験を行い、新星に観測される赤外線スペクトルの特徴が、アミンを含有する有機物の塵である急冷窒素含有炭素質物質QNCCによって再現されることを示した。

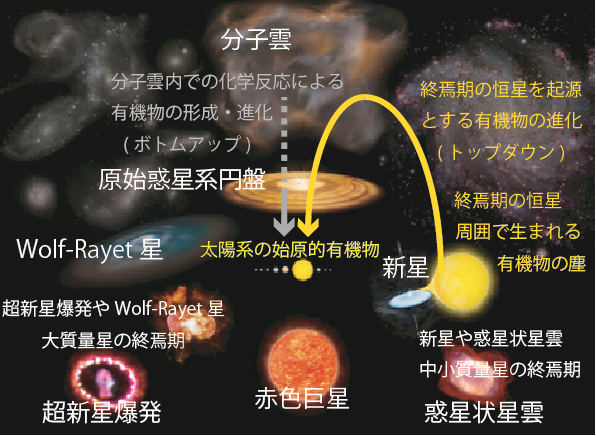

この結果は、宇宙における星間有機物の一生の理解において、その誕生の過程に焦点を当てたものである。その後、長い時間と距離の旅路を経て、とりわけ太陽系内の始原的な有機物と関連し得るかどうかを結論するには更なる研究が必要である。これまで太陽系における有機物の起源は、分子雲の中に恒星が生まれる過程で化学反応を通じて高度な有機物の合成に至る道筋によって理解されてきた。一方で、別の道筋として、恒星によって生み出された有機物の塵が過酷な星間空間を長期に渡って生き残り新たな太陽系の誕生の現場に取り込まれる可能性が挙げられる。今後、QNCCと隕石物質中から抽出される有機物やサンプルリターンミッションによって得られる太陽系の始原的な有機物との類似性が見いだすことができれば、過去に別の恒星によって生み出された有機物の塵が始原的な太陽系における複雑な有機物の起源となり得るかという問いに答えを見いだすことができるであろう(図5参照)。

図5:星間有機物の一生と太陽系の始原的有機物の起源の描像。従来、太陽系の始原的な有機物の起源としては、分子雲から太陽系の元となる原始惑星系円盤ができ太陽系が生まれる過程で化学反応による有機物の形成過程が考えられてきたが、大型の有機物を生み出す過程を十分には説明できていなかった。一方、終焉期の恒星の周囲で生まれる有機物の塵が星間空間を旅して生き残り太陽系の始原的有機物の材料となる道筋があれば、大型の有機物の誕生過程も説明できる可能性がある。今回の研究は、後者の過程を考える上で、第一歩となる終焉期の恒星が有機物の塵を生み出す過程を再現する実験研究である。

発表雑誌

-

雑誌名 The Astrophysical Journal 論文タイトル On the Nature of Organic Dust in Novae 著者 Izumi Endo, Itsuki Sakon*, Takashi Onaka, Yuki Kimura, Seiji Kimura, Setsuko Wada, L. Andrew Helton, Ryan M. Lau, Yoko Kebukawa, Yasuji Muramatsu, Nanako O. Ogawa, Naohiko Ohkouchi, Masato Nakamura, Sun Kwok DOI番号 10.3847/1538-4357/ac0cf1

論文URL

用語解説

注1 新星

白色矮星と主に主系列星の伴星からなる連星系で、伴星から白色矮星に質量流入が起こる結果、降り積もった水素が白色矮星表面での核融合反応を起こし、表面爆発を起こす。この爆発時には、水素やヘリウムの他、炭素・酸素・窒素を含むガスが星間空間中に放出される。↑

注2 赤外線スペクトル

天文学における赤外線は、近赤外線(波長約1µmから3µm)、中間赤外線(波長3µmから40µm)、遠赤外線(波長40µmから400µm)を指す。スペクトルは、各波長ごとのエネルギー強度を示したもの(図1参照)。↑

注3 アミン

アンモニアの水素原子を炭化水素基または芳香族原子団で置換した化合物の総称で、ここでは、主に脂肪族アミン、芳香族アミン、複素環式アミンを指す。 ↑

注4 赤外線天文観測技術

天体からやってくる赤外線のうち、大気の吸収によって地上から観測できる赤外線は限られており、1980年代以降衛星による赤外線天文観測が可能になって、ようやく赤外線の全波長帯域での観測データが得られるようになった。日本では1995年に打ち上げられた小型の赤外宇宙望遠鏡Infrared Telescope in Space (IRTS)に続き、口径68.5cmの赤外線天文衛星「あかり」は2006年に運用を開始し、1995年に打ち上げられた欧州の赤外線宇宙天文台ISOや、2003年から運用を開始した米国のSpitzer宇宙望遠鏡とともに、星間物質および星間塵の理解に重要な貢献を果たした。 ↑

注5 多環式芳香族炭化水素

炭素および水素によって構成され、芳香環が縮合した炭化水素の総称。多環式芳香族炭化水素の英語名称Polycyclic Aromatic Hydrocarbonを略してPAHと呼ばれることが多い。防虫剤のナフタレンや、有機ELディスプレイの材料物質など馴染みのある物質も多い。これまで、フランスのA. LegerおよびJ. L. Pugetや米国NASA AmesのL. Alamandolaらによって未同定赤外バンド放射の担い手の候補物質であることが提案され研究が続けられてきた。↑

注6 未同定赤外バンド

1973年に惑星状星雲の赤外線スペクトルに見つかった赤外線のバンド放射構造で、主に3.3µm, 6.2µm, 7.7µm, 8.6µm, 11.3µmに特徴的なバンド放射を持つ。さまざまな進化段階の恒星の星周環境や天の川銀河および系外銀河の星間物質の赤外線スペクトルに普く観測され、その担い手は星間有機物として広く認知されているが、未だに正確な物質同定には至っていない。銀河の星間物質の赤外放射に観測される未同定赤外バンドは、多環式芳香族炭化水素のような有機物分子が、1個の紫外線光子を吸収し、そのエネルギーを炭素-炭素または炭素-水素の振動モードに対応する多数の赤外光子に変えて解放する放射過程で説明される。一方、新星の近傍の星周環境などに観測される未同定赤外バンドは、ナノ粒子サイズの有機物の塵が平衡温度で数百度以上に温められて熱放射によって説明することができる。↑

注7 急冷炭素質物質

電気通信大学の坂田朗らが2.45GHzマイクロ波電源プラズマ生成装置を用いて、メタンガスから作ったプラズマを急冷凝縮することによって得られる物質。1980年代に、未同定赤外バンドの特徴や紫外線の星間原稿曲線の特徴を説明する上で極めて重要な実験室合成物質として、多環式芳香族炭化水素とともに、星間有機物の理解に貢献した。同実験装置は2007年に電気通信大学より東京大学に移管した。本研究でも同実験装置を用いており、生成する物質中に窒素を取り込むことに成功し、急冷窒素含有炭素質物質の合成に至った(図2参照)。 ↑