DATE2022.09.08 #プレスリリース

社会経験に応じて過度な攻撃を抑える脳内の「ブレーキ」をハエの研究から発見

石井 健一(生物科学専攻 助教)

朝比奈 健太(米国ソーク研究所 准教授)

発表のポイント

- ショウジョウバエという小昆虫を用いた研究により、攻撃性を抑える「ブレーキ」として働く遺伝子と脳神経系が特定されました。

- 今回発見された「ブレーキ」システムは、集団生活を経たハエ個体の攻撃性を抑える働きを担うことがわかりました。社会経験と攻撃抑制を結ぶしくみの実体を掴んだ研究はどの動物でも前例がなく、本研究が初めてです。

- 本研究には、ヒトにおける暴力衝動や、社会経験を通じた情動・行動発達の理解に貢献するという、医学的・社会的な意義も期待されます。

発表概要

火事と喧嘩は江戸の花――喧嘩はヒト社会でも日常的に起こりますが、時には暴力事件(攻撃行動)へと発展し社会問題となります。東京大学大学院理学系研究科の石井健一助教と米国ソーク研究所の朝比奈健太准教授らは、ショウジョウバエ(注1)の喧嘩の様子を観察し、社会経験に応じて脳内で攻撃性が調節されるしくみを解明しました。

これまで、動物の攻撃性を高める「アクセル」システムに比べて「ブレーキ」システムの研究は立ち遅れ、攻撃の抑止に働く遺伝子や脳神経系はほとんど知られていませんでした。本研究で着目したのは、1匹ずつ個別飼育されたハエに比べ、集団で飼育されたハエの攻撃性が低下するという現象です。集団生活を経ても攻撃性が高いままの変異体を探した結果、nervy(ナ―ヴィー、英:神経質な)という遺伝子に辿り着きました。興味深いことに、個別飼育されたハエではnervy遺伝子による攻撃抑止作用は見られませんでした。したがってnervy遺伝子は、攻撃のオン・オフを単純に切り替えるのではなく、社会経験に応じて脳内でフレキシブルに働くと言えます。

nervyとよく似た遺伝子はヒトにも存在します。今回の基礎研究は、攻撃性の「ブレーキ」という視点からヒトの暴力衝動や情動・行動発達の理解にも繋がると期待されます。

発表内容

動物にとって、攻撃は生存競争を勝ち抜くために重要な行動ですが、攻撃性が過剰に高まるとエネルギー浪費や身体損傷などの不利益に繋がります。そのため、動物の脳内では状況に応じて攻撃性を適切に調節するしくみが備わっていると考えられます。近年、攻撃性を促進する脳内の「アクセル」システムの解明が進められてきましたが、抑止する「ブレーキ」システムの実体は明らかにされていませんでした。本研究では、ショウジョウバエを用いた大規模な遺伝子変異体スクリーニング(注2)を入口に、攻撃の「ブレーキ」システムを解き明かすことを目指しました。

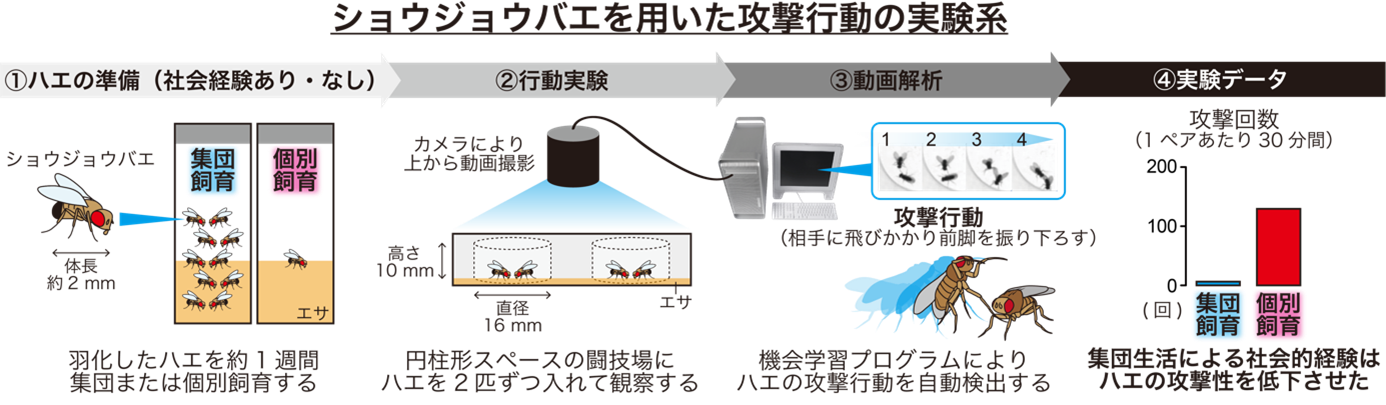

研究グループがまず着目したのは、さまざまな動物に共通して見られる「社会経験により攻撃性が可塑的に変化する」という性質です。集団で飼育されたハエでは、1匹ずつ個別に飼育された時と比べ攻撃性が顕著に低下します(図1)。もし、攻撃を抑止する「ブレーキ」として働く遺伝子が存在するなら、その遺伝子の働きを人工的に妨げることによりハエは高い攻撃性を示すと予想されます。本研究では、脳神経系で働くと予想される候補遺伝子1408個を1つずつ操作し、集団飼育を経ても攻撃性が高い(「喧嘩早い」)ままとなる変異体を探しました。この過程では、全身の中でも脳神経系だけに限定してRNA干渉(RNAi)(注3)を施すことにより、各遺伝子の脳内での働きを抑制しました。行動実験では、小さな円形闘技場にハエを2匹ずつ入れて喧嘩の様子を動画撮影し、独自開発した機械学習の解析プログラムを用いて攻撃回数を自動計測しました(図1)。

図1:ショウジョウバエを用いた攻撃行動の実験系

初めに、羽化後1日以内のハエを二酸化炭素による麻酔下で集め、15匹前後(集団)または1匹(個別)ずつエサ入り容器へ入れて約1週間飼育する(①)。実験時、吸虫管を用いてハエを円形闘技場へ移し、ハイスピードカメラで動画を撮影する(②)。独自開発した機械学習の解析プログラムを用いて、ハエの攻撃行動における特徴的な動き(相手に飛びかかり前脚を振り下ろす)を捉えて自動検出する(③)。最後に、攻撃回数のデータを集計する(④)。ここでは、集団飼育されたハエの攻撃性が個別飼育の場合と比べて低いことが示された(それぞれ36または34ペアから、30分間に計測された攻撃回数の中央値を示す)。

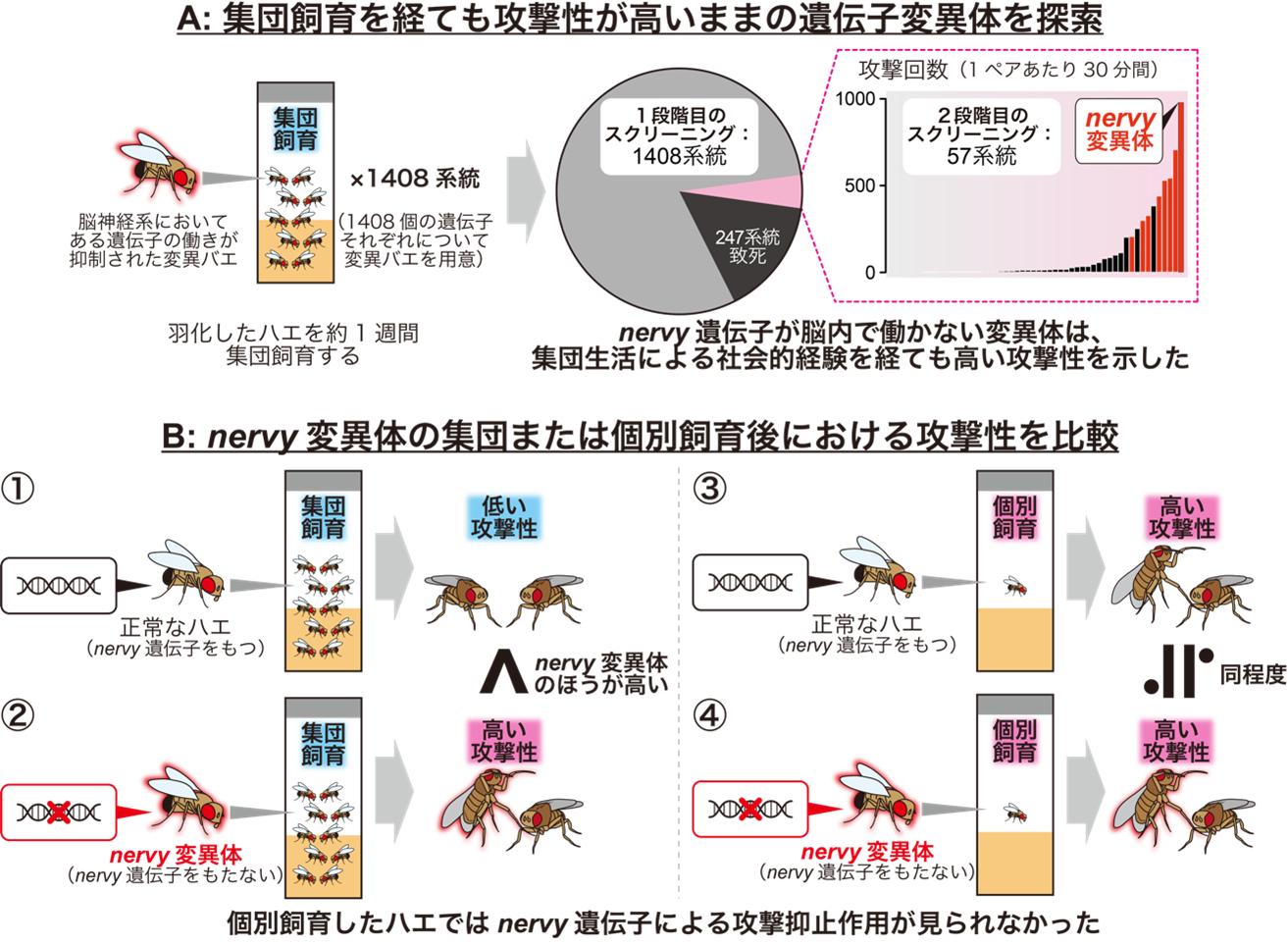

こうした変異体スクリーニングを経て、集団飼育後の攻撃性が特に高い変異体が11系統見つかりました。そのうち、nervy(ナ―ヴィー、英:神経質な)という名前の遺伝子の働きを妨げた変異体では、正常なハエに比べて攻撃性が最も顕著に上昇しました(図2A)。興味深いことに、ハエを集団でなく個別飼育した場合には、変異体の攻撃性は正常なハエと変わらないことが分かりました(図2B)。このことからnervy遺伝子は、攻撃行動のオン・オフを単純に切り替えるのではなく、集団生活という社会経験によって攻撃性をフレキシブルに調節すると言えます。

図2:社会経験に応じて攻撃を抑止する「ブレーキ」として働くnervy遺伝子の発見

A.攻撃の「ブレーキ」として脳内で働く遺伝子を探索するための変異体スクリーニング。まず、脳神経系で働くことが予想される1408個の候補遺伝子を選別した。脳神経系だけに限定してRNA干渉を施し、各遺伝子の脳内での働きを抑制した。集団飼育された変異体を行動実験に使い、攻撃回数を測定した。2段階の選抜を経て、集団飼育を経た後の攻撃性が特に高い変異体が11系統得られた(赤色の棒グラフ)。そのうちnervy遺伝子に対するRNA干渉を施した変異体において、正常なハエに比べて攻撃性が最も顕著に上昇した。

B. nervy変異体の集団または個別飼育後における攻撃性の比較。ここでは、CRISPR/Cas9により作り出されたnervy変異体(nervyをもたない)を用いた。集団で飼育された正常なハエ(nervyをもつ)は攻撃性が低いが(①)、nervy変異体では高い攻撃性を示す(②)。一方、個別飼育の場合には、正常なハエ(③)とnervy変異体(④)は同程度に高い攻撃性を示した。したがって、nervyは集団生活という社会経験に応じて攻撃性をフレキシブルに調節する遺伝子と言える。

次に、変異体に見られた異常な攻撃性が、確かにnervy遺伝子の機能が脳内で損なわれたことに起因するのか、遺伝学的な因果関係の立証(注4)を試みました。ここでは近年確立されたCRISPR/Cas9(注5)と呼ばれる遺伝子編集技術を用いています。nervy遺伝子をハサミで切り取るように丸ごと除去した変異体を作った上で、正常なnervy遺伝子を人工的に入れ直し(遺伝子導入)、かつ脳神経でのみ働くよう制御して行動実験を行いました。すると、nervy遺伝子を除去した変異体は集団生活を経ても高い攻撃性を示し(図3①)、一方、脳神経系で正常なnervyが脳神経系で働くよう遺伝子導入を加えた場合は、変異体の攻撃性が正常レベルにまで低下しました(図3②)。さらに重要なこととして、ハエのnervy遺伝子の代わりに、ヒトで見つかっている相同遺伝子(注6)を変異体に導入しても攻撃性の低下作用がありました(図3④)。これらの結果は、遺伝子変異と攻撃性の遺伝学的な因果関係を示すと共に、ヒトにもハエのnervy遺伝子とよく似た働きをもつ遺伝子が備わっていることも示しています。

図3:ハエnervy遺伝子またはヒトnervy相同遺伝子による攻撃抑止作用の比較

nervy変異体は集団飼育後に高い攻撃性を示す(①)が、ハエのnervy遺伝子を導入することにより変異体の攻撃性が低下した(②)。したがって、変異体に見られた攻撃性の上昇という性質は、nervy遺伝子の機能が損なわれたことに起因すると言える。さらに、ハエのnervyの代わりにヒトの相同遺伝子を導入した変異体(④)においても、攻撃性が正常レベルにまで低下した。このことから、ヒトもハエのnervyとよく似た働きをもつ相同遺伝子を持つと考えられる。

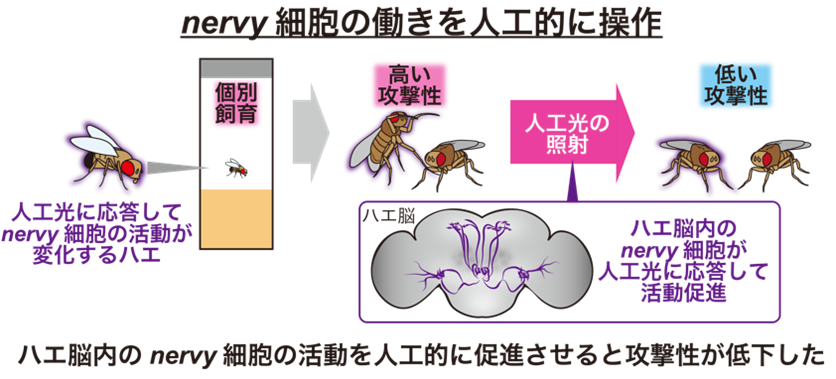

最後に、nervy遺伝子がハエの脳内でどのように攻撃性を調節するのかを詳細に解析しました。脳神経系の中のどこでnervy遺伝子が働くかを探索したところ、ハエの脳にあるおよそ10万個の神経細胞のうち、およそ100個(0.1%)までnervy遺伝子の働く部位が絞られました。この、脳全体から見るとごくわずかな数のnervy細胞に遺伝子操作で印をつけ、光遺伝学(注7)と呼ばれる技術によって外からnervy細胞の活動を促進させる人工光を当てたところ、照射タイミングに合わせて即時的にハエの攻撃行動を抑え込むことができました(図4)。さらに、印のついたnervy細胞をハエ脳から回収して遺伝子発現解析を行うことにより、nervy遺伝子と協力して攻撃性を調節する遺伝子群が見つかりました。今後、神経間の連絡経路や遺伝子ネットワークのさらなる解析が待たれます。

図4:nervy細胞の人工的な活動操作により、個体の攻撃性をコントロールすることができる。

脳内でnervyが働くと考えられる特定の細胞に遺伝子操作で印をつけ、外からnervy細胞の活動を促進させる人工光を当てたところ、照射タイミングに合わせて即時的にハエの攻撃性が低下した。これにより、ハエの脳にあるおよそ十万個の神経細胞のうち、およそ100個(0.1%)が攻撃の「ブレーキ」を担うことが分かった。今後、nervy細胞を中心とする神経系がどのように連絡し合っているかを理解するために、神経回路の詳細な解析が必要となる。

なお、動物全般において、攻撃行動を司る遺伝子や神経系の働きには大きな雌雄差があると考えられてきました。ここまでの実験は全てオスのハエを用いましたが、メスでも同様の解析を行ったところ、遺伝子の作用については驚くことに雌雄差が認められませんでした。つまり、nervy遺伝子の変異はメスでも攻撃性を上昇させ、メスのnervy細胞を人工的に活動操作するとやはり攻撃が抑えられたのです。以上の基礎研究から、攻撃を抑止する脳内の「ブレーキ」が雌雄に共通して働くしくみが解き明かされ、将来的にはヒトの暴力衝動や社会経験を通じた情動・行動発達の理解にも繋がることが期待されます。

発表雑誌

-

雑誌名 Science Advances 論文タイトル A neurogenetic mechanism of experience-dependent suppression of aggression 著者 Kenichi Ishii, Matteo Cortese, Xubo Leng, Maxim N. Shokhirev, and Kenta Asahina*. DOI番号

用語解説

注1 ショウジョウバエ

20世紀初頭にトーマス・ハント・モーガン(1933年にノーベル医学生理学賞を受賞)が遺伝学実験に利用し、その有用性を示して以来、一世紀以上にわたって遺伝子に関する基礎研究の代表的な実験動物となっている。複眼が赤いこと、発酵物に集まることから、赤色で大酒飲みの妖怪「猩々(しょうじょう)」にちなんで名付けられたとされる。さまざまなショウジョウバエの中でも、キイロショウジョウバエ(学名:Drosophila melanogaster)という種がよく研究に使われ、本研究でも同種を使用している。↑

注2 変異体スクリーニング

生物の特定の性質に関わる遺伝子を探す手法の一つ。さまざまな遺伝子に異常が生じた生物(変異体)を用意し、着目している性質の有無や強弱によって変異体をふるい分ける(スクリーニング)。本研究では、遺伝子の働きを人工的に阻害した変異体を多数作成し、「集団飼育後に攻撃行動が抑制される」という性質に異常が出たものを行動分析によってふるい分けた。↑

注3 RNA干渉(RNAi)

特定の遺伝子の機能を妨げるための分子生物学的ツールとして広く利用されている現象。遺伝子は通常、DNA(遺伝情報を収めた「巻物」の原本)から一本鎖RNA(「巻物」の一部の写し)が転写され、その内容(塩基配列)が細胞内で読み取られることによって作用を発揮(遺伝子発現)する。ところが、何らかの理由で一本鎖でなく二本鎖構造のRNAが細胞内に現れると、塩基配列の似た他の一本鎖RNAの遺伝子発現が抑制される。この現象を利用し、特定の遺伝子の塩基配列に似せた二本鎖RNAを人工的に細胞内へ送り込むことで、標的遺伝子の発現を抑制する手法がRNA干渉である。発見者のアンドリュー・ファイアーとクレイグ・メローは2006年にノーベル医学生理学賞を受賞した。↑

注4 遺伝学的な因果関係の立証

ある変異体に表れた性質(表現型)が、本当に特定の遺伝子の変異に起因して引き起こされているのかどうかを検証すること。実験に使用する変異体は、研究者が注目した遺伝子だけでなく、じつは他の遺伝子にも変異が生じていることがある。想定外の遺伝子変異が関与している可能性を排除するために、変異体に特定の遺伝子だけを再導入し、変異体の表現型が正常に戻る(レスキューされる)ことを確認する。↑

注5 CRISPR/Cas9(クリスパ―・キャスナイン)

特定の遺伝子領域を標的としてDNA切断を誘導し、遺伝子を改変する技術。自然界で細菌などの生物が外敵(ウイルスなど)の遺伝子から身を守るしくみを元に開発された。開発者のエマニュエル・シャルパンティエとジェニファー・ダウドナは2020年にノーベル化学賞を受賞した。↑

注6 相同遺伝子

ある遺伝子と進化的に共通の祖先をもつ遺伝子のこと。進化的に近縁の生物種の間で相同遺伝子が見つかることは少なくないが、進化の過程で一方の相同遺伝子の働きが変わったり、失われたりすることもある。↑

注7 光遺伝学

光によって活性化されるタンパク質の遺伝子を生物に導入して、人工光を照射することにより、細胞や組織の働きを即時的に操作する技術。↑