DATE2022.07.20 #プレスリリース

約750万年前の地球寒冷化に伴う日本海の海洋循環の変化と化石生物の絶滅

東京大学大気海洋研究所

東京大学大学院理学系研究科

概要

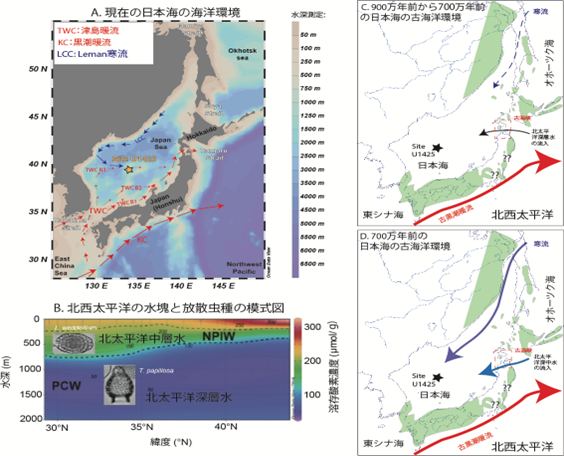

北半球氷床が拡大した中新世後期(約790万年前から580万年前)、様々な生物が絶滅した一方、最古のヒト科が出現し、現代型の生態系が成立した。同時期の日本海でも、海洋環境や生態系が大きく変化したが、そのプロセスについて議論が続いていた(図)。

東京大学大気海洋研究所の松崎賢史助教、東京大学大学院理学系研究科の池田昌之准教授らの研究チームは、日本海の深海堆積物コア中の放散虫化石産出率を万年オーダーで計測し日本海の海洋循環の変化を復元して、これが化石生物相の絶滅要因となった可能性を指摘した。

中新世後期750万年前を境に太平洋底層水の影響が弱まる一方、北太平洋中層水の影響が強くなった。これは、北半球氷床拡大と冬季モンスーンの強化に伴う北太平洋中層水の強化に起因し、これらが成層化していた日本海を攪拌し、湧昇流を強化したと考えられる(図)。

さらに日本周辺では、いくつかの放散虫のみならず、巨大化石鮫メガロドンや、海洋哺乳類デスモスチルスも絶滅し、代わりに珪藻やイルカといった現代型の海洋生態系へ移行した。本研究は初めて、中新世の現代型海洋生態系の成立と海洋循環の変動、地球の寒冷化との関係性を検討した。ただし、大型化石は産出記録が多くないため、今後、古脊椎動物学的研究を統合することで、現代型生態系の確立史についてより深い理解を得られると期待される。

本研究成果は、2022年7月20日午前10時(英国夏時間)に「Scientific Report」のオンライン版に掲載された。

図:(A)現在の日本海の海洋循環と(B)北西太平洋の水塊深度分布、および本研究で用いた放散虫種の生息深度。(C)900万年前〜700万年前までと(D)700万年前の日本の古地理と放散虫化石から推定した日本海の海洋循環。

詳細については、大気海洋研空所 のホームページをご覧ください。