DATE2025.02.12 #お知らせ

木曽の美しい夜空でビッグデータサイエンス

~研究と教育と社会が出会う天文台~

満天の星が輝く宇宙は一見悠久不変かのように見えますが、じっくり観察すると実は秒のスケールで時々刻々と変化しています。このように変動する宇宙を、長野県木曽郡にある東大の天文台が最先端の装置を用いて毎晩監視しているのをご存知でしょうか?2024年12月8日(日)に長野県木曽郡木曽文化公園文化ホールにて、多くの来賓・招待者のご参加のもと「天文学教育研究センター木曽観測所50周年記念式典」が開催されました。先立って一般公開された記念シンポジウムでは、まず土居守 国立天文台長(前天文学教育研究センター長)による木曽シュミット望遠鏡についてのご講演があり、引き続き「長野県の夜空に広がる無限の可能性」と題したパネルディスカッションで星空を活かした地域活性化が盛んに議論されました。式典においては、大越理学系研究科長から阿部長野県知事をはじめ観測所が地元でお世話になっている方々に感謝状が渡され、終始和やかな雰囲気の中で沢山の方からお祝いをいただきました。木曽観測所は50年前の1974年に開所され、それ以来多くの天文学業績を挙げるとともに、多数の天文学者を輩出してきた由緒ある天文台です。現在でも東大唯一の国内天文台として、研究、教育、そして最近では社会還元・地域連携にも力を入れ、その使命は50年たって色褪せるどころかますます重要になってきています。

木曽観測所50周年記念式典

木曽観測所50周年記念式典

観測所の主力である口径1.05mのシュミット型と呼ばれる特別な望遠鏡は、空の広い範囲を同時に1枚の写真に収めることができ、未知の天体を探査することに適した望遠鏡です。戦後まだ黎明期にあった日本の天文学にとって必須の機能をもつ望遠鏡として、当時の東京大学東京天文台の主要拠点の1つとして建設が進められました。日本独自で大型の国産望遠鏡を作る経験が未だほとんどない時代だったため、多くの天文学者や技術者の試行錯誤が必要でした。製作は日本光学(ニコン)が担当しましたが、実はこれはニコンが作った最も大きな『カメラ』となりました。現在でも様々な天文プロジェクトにこのタイプの望遠鏡が活用されていますが、汎用で天文学に使われている大型(>1m)のシュミット望遠鏡は世界で数えるほどしかなく、その1つが日本にあるということは歴史・文化的な意味合いだけでなく、現在においても先鋭的な研究を進めるアドバンテージがあることを意味します。

組み立て中の木曽シュミット望遠鏡

天文台は何のインフラもない山の中に建設されるため、道路の建設、電気水道の敷設などから始める必要があります。それに加えて、当時は林業が盛んだったため山林の価値も高く、広い敷地の確保や維持、また障害となる木1本の伐採についても地域との交渉が必要となるなど様々な苦労がありました。また、日本がバブル経済に湧いた時代、スキーブームの頃には夜間でもスキー場が煌々と輝き、それを抑えていただくための交渉などにも苦心しました。現在に至る50年の間に、観測装置はアナログの写真乾板からデジタルのCCDカメラ、そして現在のCMOSカメラと次々と最新鋭のものに変わり、天文学で扱うデータはその質・量ともに大きく変化しましたが、この大きな変化に柔軟に適応し、天文観測の技術と文化を伝えていく素地が観測所に根付いたのは、立ち上げ時の関係者の高い志と、それに呼応した歴代の観測所関係者の努力、そして地元木曽地域や長野県のみなさんの多大なご協力によるものと考えています。

星の教室での望遠鏡見学

観測所は日本の天文観測研究の拠点の1つとして天文学研究教育をすすめてきましたが、東大の理学部天文学科始め全国の大学生の観測実習の場として活用されてきたことが、東大ならびに日本の天文コミュニティにとっても大きな意義を持っています。また、東大理学系が社会と繋がる地方施設でもあることから、望遠鏡見学、天文講習、講演、地域イベントへの協力等、年間を通して多数の社会還元・地域連携事業をこなしています。特に観測所の宿泊施設(最大40名が宿泊可能)を活かして高校生の合宿型アウトリーチが盛んに行われています。全国から選抜された高校生による3泊4日の「銀河学校」は1998年から続く人気の天文学体験実習で、今や日本全国で行われている同様の取り組みの先駆けとして知られています。また長野県下の高校がクラス単位で1泊2日観測所に滞在し、宇宙の年齢を自ら求めることにトライする「星の教室」は、東大から長野県への地域還元の代名詞となっています。これらのプログラムの卒業生の多くが理工学分野に進学し、中には天文学や物理のプロの研究者になっている人もいます。観測所は御嶽山や中央アルプスなど都市光をブロックする高い山々に囲まれた標高1120mの高所にあり、国内でも抜群に美しい星空が見られる天文台として知られています。実際に一度来てその星空を見てしまうと、どんな人でも天文学、引いては広く自然科学への興味を掻き立てられずにはいません。理学系にとって、自然と実際に繋がれる地方施設の存在価値はまさにここにあると思います。

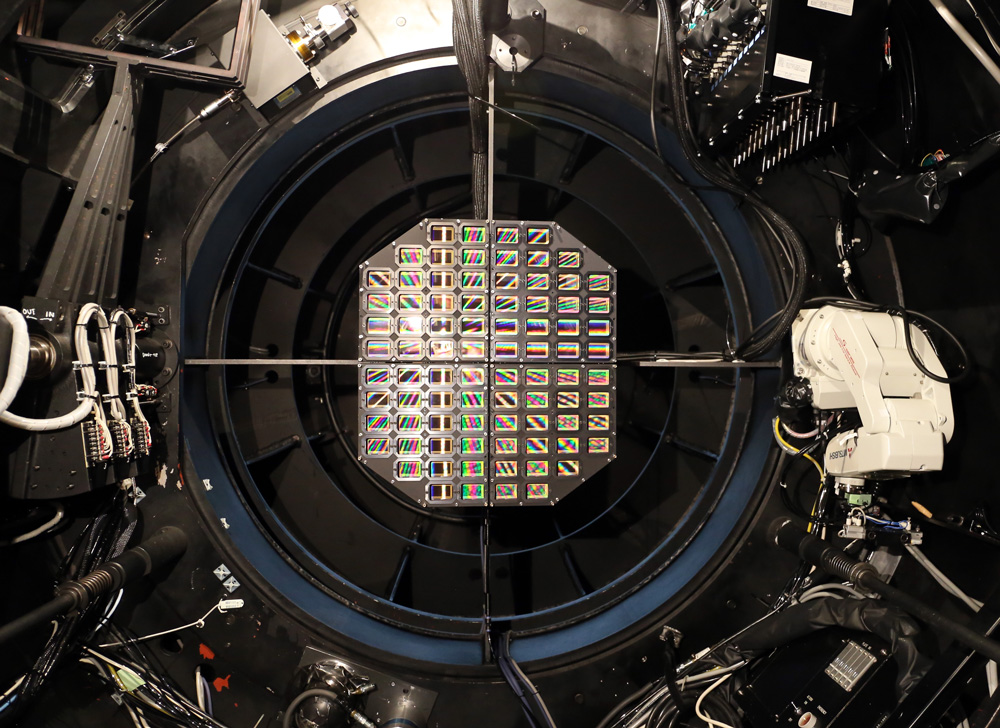

木曽シュミット望遠鏡に搭載された「トモエゴゼン」

木曽観測所では2019年に最新の観測装置「トモエゴゼン」が導入され、直径9度角の超広視野に入る天体の動画を撮ることができるようになりました。空全体を2時間ほどで見て回ることができ、少しの変動でもすべて記録されていきます。全天に広がる5億個以上のあらゆるタイプの星が対象ですが、悠久不変に見える普通の星々も、1秒やそれ以下の速い変化、フレアや爆発などの突発現象を頻繁に示すことがトモエゴゼンの観測で明らかになってきました。そしていまでは、そのような変動を示しそうな天体の観測依頼をさまざまな天文プロジェクトから受けるなど、木曽観測所は「時間軸天文学」の拠点となりつつあります。また、トモエゴゼンは地球に落ちてくる可能性もある「地球接近小惑星」を見つける能力が世界一です。つねに動画で観測しているため、画像中を高速に動くこうした天体を捕捉することができます。トモエゴゼンの観測で2024年に博士号を取得し、現在フランスで研究を続けている紅山仁さんも「世界の小惑星や太陽系天体の研究者にもトモエゴゼンの成果について聞かれることが多く、世界的に注目されていることを肌で感じています」と言います。

50年を迎え、観測所では今後もさまざまな新しい展開が期待されています。小林尚人所長(准教授)は、「木曽観測所は特に高速に移動する天体の探査能力に秀でているため、小惑星に限らずスペースデブリなどの人工天体までターゲットを広げ、スペーストランスフォーメーションにも役立つ高速移動天体データベースを独自に提供する観測所として整備することが大切だと考えています。」と語ります。また、超新星や重力波天体や未知の電波天体など、見つけるだけで大発見となる珍しいタイプの天体のフォローアップ体制は観測所のメインプロジェクトとして整備が進み、現在は天体の出現を待ち構えている状態にあります。宇宙においては新しい天体は次々と出てくるものなので、ノーベル物理学賞を受賞された小柴昌俊先生の「チャンスは周到な準備をした者だけにやってくる」というお言葉にあるように、「待ち構えて真っ先にチャンスを掴める整備された天文台でありたいと考えています。」とフォローアップの責任者である新納悠助教は話します。

もう1つこの50年の天文学で起こった大きな変革は、観測データのビッグデータ化です。木曽観測所は空の広い範囲を観測できるだけでなく、秒スケールの速い時間分解能で観測することが可能であるため、空間および時間という多次元で最も多くのデータを生み出す天文台となっています。そのため、山の中の観測所とデータサーバーとなる東大柏キャンパスにあるデータ活用社会創成プラットフォーム(mdx)とを学術情報ネットワークSINET6で結び、取得したデータをその日のうちに転送し、解析、公開するという「ビッグデータ天文台」として観測所の整備を進めてきました。トモエゴゼンの開発運用責任者であり、またこのビッグデータ化を強力に推進した酒向重行副所長(准教授)は「これにより、木曽観測所が日本の時間軸天文学の拠点として本格的に活躍することができる」と胸を張ります。

地球近傍を通過する高速自転する小惑星の想像図(2022.7.13 プレスリリースより)

地球近傍を通過する高速自転する小惑星の想像図(2022.7.13 プレスリリースより)

観測所における天文研究教育は今後も観測所の柱としてその意義が変わることはありませんが、社会と直接つながる地方施設としては、尖った学問を進めるだけでなく、学問とは直結しない一般社会の方々にも身近に感じられるような、すなわち『地域や社会にも愛されるような天文台』でありたいと考えています。それがスクラップアンドビルトで進むプロジェクトとは違い、天文台という長期に亘って存在し続けるインフラの意義であり、逆にそれによって学問にもより大きなフィードバックが中長期に還ってくると考えています。「最先端の研究、それを支え可能とする高等教育、そしてそれを支える社会還元・地域連携と、これら3つのどれもが欠かせない要素と考えています。社会還元まで明確に裾野を広げることで、開かれた、しかしより安定した新しい形の大学施設になると考えています。これら3つの世界が共鳴することで、どんなケミストリーが生じるのかを楽しみにしています。」と小林所長は語ります。星空からの光は誰にも平等に降り注ぐものであり、天文はそれが最も自然にできる分野なのかもしれません。

(文責:天文学教育研究センター木曽観測所長 小林尚人 准教授)

リンク

東京大学木曽観測所

東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター

東京大学理学系研究科・理学部基金(部局基金)ご協力のお願い(東大理学部基金のページへ)