実験室で細菌ゲノムの進化を捉える

金井 雄樹(生物科学専攻 博士課程 2年生)津留 三良(生物普遍性研究機構 特任助教)古澤 力(生物普遍性研究機構/物理学専攻 教授) |

![]()

生き物は遺伝子をただ持っているだけでなく適切に使わないと生きられない。たとえば, 胃の壁細胞では, 食べ物が来たタイミングに合わせて, ゲノム上にある数万の遺伝子のうち胃酸を作るのに関係する複数の遺伝子の機能が発揮される必要がある。このような適切な遺伝子群を適切なタイミングで適切な量だけ発現させる「遺伝子発現調節」は単細胞生物からヒトを含むすべての生物に欠かせないものである。

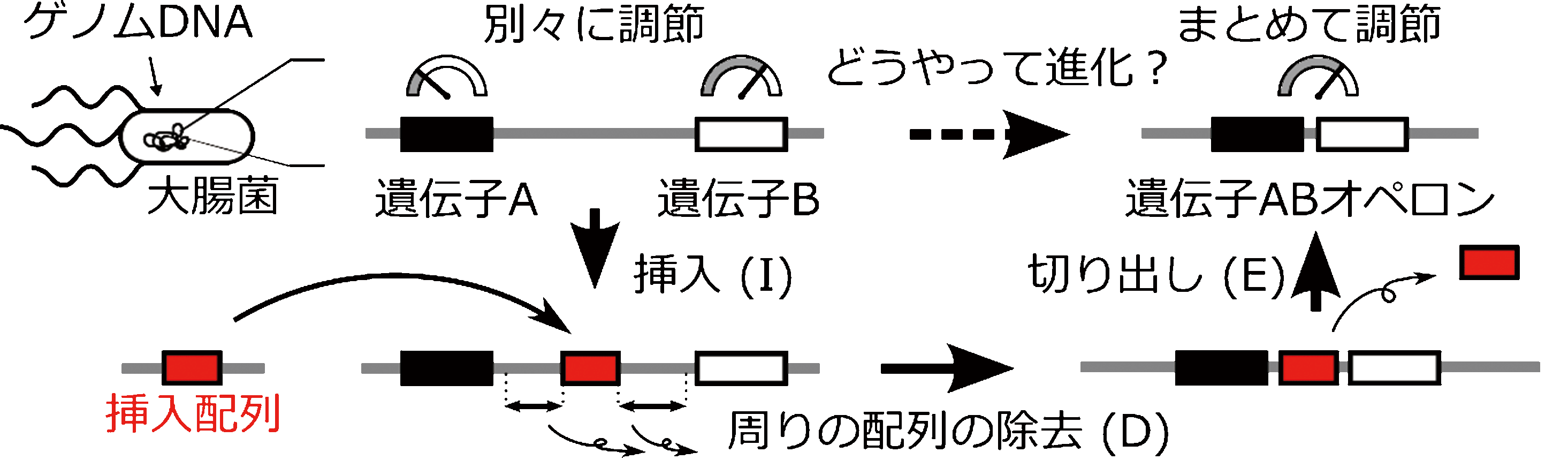

1961年にフランソワ・ジャコブ(François Jacob)とジャック・モノー(Jacques Monod)は, 大腸菌の研究を通して, 機能が関係している遺伝子群はゲノムDNA上にまとまって配置され, まとまって調節・操作されていると予想した。彼らがオペロン(operon)と読んだこの操作(operation)の単位は, 遺伝子発現調節の基本原理の一つとされている。しかし, 未だにどのような進化過程を経て, もともと互いに離れた位置にあった複数の遺伝子がオペロンとしてまとまるのかはわかっていない(図)。

今回, 私たちはその突破口となりうる新説を提唱した。多くの細菌は挿入配列と呼ばれる, ゲノムDNA上を移動する配列(トランスポゾン)をもっている。奇妙なことに, 昆虫の腸内細菌の進化過程で, この挿入配列が数百個にまで爆発的に増加することが知られている。この進化過程の理解を目指して, 私たちは昆虫の腸内細菌の祖先に近い遺伝情報をもつ大腸菌を使って挿入配列の爆発的増加の再現を試みた。自己複製活性の高い挿入配列を導入した大腸菌を用意し, 実験室で進化させたところ, 予想外なことに, 挿入配列が自身の周りの配列を除去する様子が観察された。

この現象を基に, 私たちは次のように考えた(図)。祖先ゲノムにおいて, 挿入配列が, 離れた位置にあった遺伝子と遺伝子の間に自身を挿入し(Insertion), 周りの配列を除去し(Deletion), 最後に自身を切り出した(Excision)ことで, オペロンができたのかもしれない。仮説の通りオペロンが生じうることを裏付けるために, 私たちは二つの遺伝子の間に挿入配列をもつ大腸菌を用意した。その大腸菌を一晩培養し続けたところ, たしかに新規のオペロンが形成された。

今回の発見は, 大腸菌の進化を通じて進化の普遍的性質を探究している私たちが, 昆虫の腸内細菌や挿入配列に触れたことによる成果であった。どこに発見のヒントがあるかわからないものである。

本研究成果はY. Kanai et al., Nucleic Acids Research 50, 1673(2022)に掲載された。

理学部ニュース2022年5月号掲載