永遠へのときめき

阪神対巨人のテレビ中継に飽きた私を見た祖父に手を引かれ、自宅の小さな屋上に出ると、頭上には満天の星が……。3歳の時の鮮やかな記憶である。それが、左近が星を好きになった始まりだという。

左近少年の宇宙への関心は高まるばかりで、中学生の時には欲しくてたまらなかった天体望遠鏡をついに手に入れる。シューメーカー・レヴィ第9彗星が木星に衝突した1994年のことだった。

「人間のような知的生命体がいるのは地球だけなのか、それとも夜空に瞬いている星々のどこかにも知的生命体はいるのだろうか。そんなことを子どもの頃からずっと考えていました。実は天文学と哲学は表裏一体なところがあると思っています。なぜ人間には意識というものがあるのだろう。なぜ自分はここにいるのだろう。なぜ人間は地球にいて、その使命はなんなのだろう。それがずっと不思議でした。これを内面的に突き詰めていくと哲学になると思うのですが、自分には自然科学の手法でそれを突き詰めるほうが合っているのかなと。それが天文学を志した理由です」

その〝哲学的関心〟は今も続く。

138億年という宇宙の歴史にくらべて、人類の歴史はわずか200万年。まだほんの一瞬にすぎない。そんな人類が、地球以外の生命活動がある星、いわば宇宙の隣人の存在を実際に確かめることができる日ははたして来るのだろうか。

「SFで描かれるUFOや宇宙人と違って、宇宙の他の場所にいる知的生命体も普遍的なこの世界の物理条件のもとでは、外部とコンタクトをとることは非常に難しい。それでも、もしかすると互いに隣人を探そうとしている可能性はあると思います。ただ、わずか200万年という人類が存在しているこの期間と同じ時期に、近くの他の星に知的生命体が存在する確率というのは奇跡に近いことです。それだからこそ、人間という存在が稀有であること、貴重であることを、私たちはもっと意識してもよいのではないかと思います」

人間とは何かという問いと相まって、そんな永遠にも似た宇宙的時間スケールの命題に、左近は胸をときめかせる。そして、その〝ときめき〟が、星間宇宙に生命の起源を探る研究へと駆り立てるのだ。

謎の赤外線

天文学では新しい装置が作られることによって、それまで誰も見たことのないものが見え、それが新しい発見を生む。そういう意味では重要な研究の一つである装置作りに、左近は学部生の頃から興味を持っていたという。大学院に入ると、「あかり」という日本の赤外線天文衛星のプロジェクトに参加し、実際に装置チームの一員となる。担当したのは、撮影された画像をスペクトルのデータ(分光データ)に落とすまでを扱うソフトウエアの部分だった。

「打ち上げは2006年、僕が博士1年の時でした。鹿児島の内之浦宇宙空間観測所まで打ち上げを見に行きました。僕の仕事は、『あかり』から送られてきたデータの中のアーティファクト(人為的なノイズ)の特徴を調べ、その起源を特定するなど、さまざまでした。楽しかったですね。予想外のアーティファクトを『発見』し、その特徴を調べていくうちに、その正体が特定できる過程が楽しくなり、1秒でも惜しくてしょっちゅう大学に泊まり込んでいました」

のちに左近が世界初の実験成功を収めることになる研究テーマ、未同定赤外バンドに出会ったのもこのころだった。

未同定赤外バンドとは1973年に発見されたもので、宇宙からやって来る赤外線を観測したとき、その赤外線の起源が何なのか特定できていない波長の部分、いわば〝謎の赤外線〟のことだ。

「当時、宇宙のどこを見ても未同定赤外バンドがあることはわかっていましたが、それを担うのがいったいどういう物質なのか、ほとんど解明されていませんでした。それが有機物で、PAH(多環式芳香族炭化水素=炭素系の微粒子)ではないかとも言われていましたが、だれも確定することができなかったのです。恩師の尾中敬先生(東京大学名誉教授天文)たちが関わっていた日本のIRTS (Infrared Telescope in Space)という、口径15cmの赤外線観測衛星があるのですが(打ち上げは1995年)、僕の修士論文はこのIRTSのデータを使って書いたものです。銀河系の内側と外側とでは他のダストの熱放射に対する未同定赤外バンドの強度が違うという論文だったのですが、当時は一定だと主張する論文もあり、『議論』の楽しさを覚えました。ちなみに、このIRTSは、宇宙飛行士の若田光一さんがスペースシャトルのロボットアームで回収して地球に持ち帰り、いまは上野の国立科学博物館にあります。宇宙に行った望遠鏡で回収されて地上に戻ってきたものはたいへん珍しいと思いますよ。」

この未同定赤外バンドの正体を探ることに、いったいどんな意味があるのだろうか。それは地球の生命の起源を知ることに大きな関係があると左近は言う。

星間には200種類以上の分子が存在していることが、宇宙から届く光の波長や性質を観測することでわかっている。そのうち70種類程度が、炭素原子を含む6個以上の原子から構成される複雑な有機分子だといわれる。もしもそれ以外に、生命の誕生に重要な役割を果たす窒素を含む有機物も存在しているとしたら、彼方の新星や超新星の爆発が太陽系の生命誕生に関係しているということにはならないだろうか。そして、その窒素を含む有機物こそが、未同定赤外バンドの正体を知るヒントとなるかもしれない。

実験装置に星間宇宙を再現

星は輪廻転生を繰り返す。分子雲というガスや塵の集団がやがて塊となり、それは恒星へと成長し、やがて老いた恒星は新星や超新星となって爆発する。そうすると、さまざまな物質が宇宙空間に四散し、その物質がまた分子雲となり、恒星となり……。という具合である。

「この分子雲の中にある水素や一酸化炭素、二酸化炭素などが、時間とともにしだいに複雑な分子へと組み上がっていきます。化学反応によって中心性ができると、こんどはそこから紫外線が出るようになり、その紫外線がまた物質の化学反応を促し、その結果、さらに大きな有機物ができていくのです。太陽系の元となった分子雲の中でそうやってつくられた有機物が、地球の生命の起源になったのではないかというのが今の一般的な理解なのですね」

いわばこれは、太陽系ができる過程で、下から上へと細かなステップを踏んで有機物ができあがっていく〝ボトムアップ〟のプロセスである。だが、先に書いたように、別の新星や超新星の爆発からやってきたダスト(塵)の中に、最初から生命に必須の有機物があったと考えてもいいという科学者たちがいる。左近もその一人である。

「そのダストの中に、たとえばアミン(アンモニアに似た有機物)のような化合物がすでにあったとすれば、〝トップダウン〟というプロセスで複雑な有機物が供給されていくことになります。実は、そのほうが生命誕生にとってはとても効率がよいかもしれないのです。これは現時点ではマイナーな仮説なのですが、そういう観点から僕は研究を進めています」

では、どうすればその仮説を検証することが可能なのか。

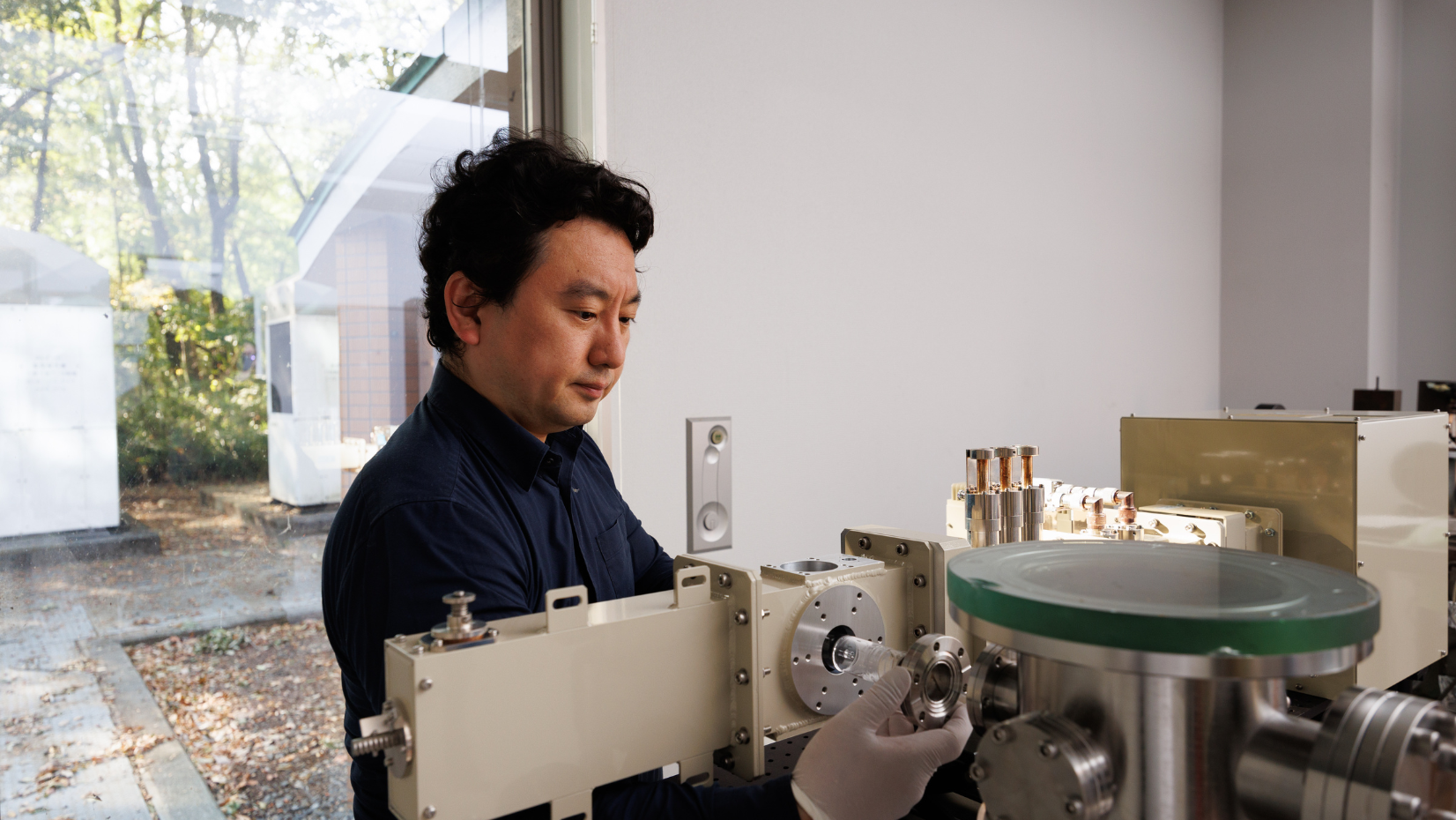

「僕が生まれる前から、電気通信大学の坂田朗先生や和田節子先生らが中心となり、実験室でダストを作り、その赤外線の特徴などを調べ、何が未同定赤外バンドの担い手であるかを探そうというプロジェクトが走っていました。残念ながら坂田先生は1995年に亡くなられたのですが、1970年代から坂田先生が作り使い続けてきた実験装置を2007年以降は東大が預かり受け、研究を進めてきました。和田節子先生は、リタイアされた後も頻繁に東大に来られ、装置の使い方や実験のしかたを僕らに教えてくださったおかげで、今日までの研究があるのです」

この貴重な実験装置を受け継いだ左近らが、先達と同じく〝謎の赤外線〟の正体に迫るという夢を追い続けてきたのである。そして左近らは、2021年、ついにその挑戦に報いる一歩を進めることができたのだ。

未同定赤外バンドの正体

星間塵合成装置を用いた左近の実験はこうだ。装置の中に窒素ガスと炭化水素固体を入れ、マイクロ波で加熱してプラズマガスを生成する。それを一気に冷やして凝縮し、有機物を合成するのだ。

「これは星が死ぬ時に、恒星風を宇宙空間にまき散らしていくその過程で物質ができるということを再現しています。とくにプラズマの状態から物質が凝縮する過程は、星の周りでダストが作られる過程をうまく再現できたと考えています。新星にしても超新星にしても、その爆発は本当にものすごく高いエネルギーですので、元素がバラバラな状態で四方八方に飛んでいくわけです。それが冷えていくタイミングで分子になったり、あるいは一気にダストとして凝縮する、そういう過程を装置の中で定性的に再現したのです。今回、大学院生の遠藤いずみさんらとの研究を進め、窒素を凝縮するダストの中に入れることができ、その物質の分析を行いました」

こうしてできた物質を、左近は急冷窒素含有炭素質物質(QNCC)と名づけた。このQNCCは新星が生み出す有機物の塵が持っている赤外線放射、つまり未同定赤外バンドの特徴と一致していた。しかも、X線スペクトル分析などの結果、QNCCにはアミンとして窒素が含まれていることが確認されたのである。

「アミンを含む有機物の塵を、しかもプラズマガスから凝縮して作ることができた。これは世界で初めてのことです。これで、未同定赤外バンドを担う物質がアミンを含んだ有機物の塵であるという可能性が強くなりました」

同時に、星間ダストに含まれる有機物が太陽系初期の分子雲に紛れ込み、太陽系の有機物、場合によっては地球の生命の起源の一つとなったという仮説の検証にも少しだけ近づいたことになる。

とはいえ、これで未同定赤外バンドの探究が終わったわけではない。左近いわく、未同定赤外バンドの発見から50年が過ぎた今でもまだまだわからないことのほうが多い。そのぼんやりとした未同定赤外バンドの担い手の姿を、くっきりとしたものにしたい。それが目下の目標だと左近は言う。

「どういう物質が、どういう環境にあれば、どういう形の未同定赤外バンドが出るのかということを、体系的に実験室で再現したいのですね。そうすると、天文学に一つの面白い物差しが生まれるのです。つまり、未同定赤外バンドの観測から、そこにある物理環境が逆にわかってくるわけです。その物差しを作る仕事をしたいと思っています。それは、ひいては宇宙に存在する有機物の姿を特定することになりますし、それが我々の生命とどんなふうにつながっているのかということとも関係してきます。未同定赤外バンドは宇宙に普遍的に存在していますから、知的生命体は地球以外にも存在するのかという問いにも関係しますし」

ゆっくり考える時間が必要

左近は知的生命体が他の星系にも存在することを疑わない。地球で起きていることは宇宙において格別特殊なことではない。一気圧のもとでは100度でお湯が沸騰するというのは、他の惑星でも変わらない。つまり、一定の物理条件が揃えば生命が誕生するというのは自然なことだというのだ。

「我々の銀河には数千億個以上の星があります。その銀河がさらに何千億、何兆と宇宙には存在しているわけです。それだけの数があるのならば、生命の発生というのは、おそらく普遍的な現象なのではないかと思うのですね。ただ、われわれ人類のことを考えれば、現在の世界情勢を見ても残念なことが多すぎますね。せっかくここまで進んだ文明を築きあげたのに、破滅を引き起こしてしまうような攻撃的な知的生命体だったというのでは嫌ですよね。本当にインテリジェントな存在であるなら、人類の存続を自ら脅かすような行動をとることなく、他の星の知的生命体とコンタクトが取れるような存在になりたいですね。そうところに少しでも貢献できればと思います」

若者たちへのアドバイスを求めると、左近はこう答えた。

「ゆっくり考える時間、哲学的に考える時間が大事だと思います。学力をつけるのも重要ですけれども、その学力を使うのは自分なのですから、その自分の心や考えを整える時間というのはものすごく重要だと思うのですよね。だから、たとえば自分はどうして生きてるのだろう、人間はなんのために存在しているのかとか、そういうことを考えていくことで自分がやりたい分野が見えてくる。不思議なことについてゆっくり考える時間、答えのないことについてゆっくり考える時間を大切にすると面白いかなと思います。僕自身はそれが面白かったので」

ピアノも弾く左近は、クラシック音楽が大好きだ。とくにグスタフ・マーラーの曲をよく聴くという。マーラーはドイツの文豪トーマス・マンの『ベニスに死す』の主人公エッシェンバッハのモデルになった作曲家である。

「マーラーはゲーテの詩を交響曲の中に取り入れるなど、マーラー自身の人生観を芸術的に表現しているところがあります。作曲した時の彼の年齢に応じたものの捉え方というか、生き方が表れているので、僕自身が思索にふけるのにもよくて、大好きなのですよ」

一番好きな曲は交響曲第2番『復活』だという。5つの楽章からなる、およそ1時間20分もの長大な曲だ。オーケストラの音のうねりに身を浸しながら、閉じた瞼の裏では、3歳のときに見たような満天の星がときに瞬くのだろうか。

※2023年取材時

取材・文/太田 穣

写真/貝塚 純一

![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)