ラグビーが教えてくれる研究者マインド

夢にしてただ一つのゴール、それは常温超伝導物質の発見、と言い切る一杉は、全固体電池の研究も、デジタルラボラトリの開発も、ラグビーも、すべてそこに至るための道程だと言う。

……えっ、ラグビー?

「子どもの頃にアメリカに住んでいたので、アメフトに親しんでいました。そこで、〝楕円のボール〟を使ったスポーツをしたくて、東大ではラグビー部に入りました。ポジションはバックス。最高でした、面白かった。でも、2年の時に肩を怪我して、自分自身の全力を出し切れなかった。それも今や良い思い出ですね」

そう言うと、一杉は次の瞬間、いたずらっぽく笑った。

「実は私は今、東大ラグビー部の副部長を務めています。ラグビーと研究を結びつけようとしているのです」

ラグビーと常温超伝導の夢と、いったいどんな関係が……?

「日本の研究力低下が今大きな問題になっています。一方で、スポーツの世界では、ラグビーやサッカーをはじめとして、さまざまな競技で日本代表が世界と堂々と戦える高いレベルになっています。ということは、スポーツから人材育成の方法を学び、研究現場に取り入れて変革していけば、日本代表がワールドカップで善戦しているように、日本の研究者たちが“常に世界トップレベル”で戦えるようになるはずだと考えているのです。たとえば、スポーツ分野におけるデジタル技術の導入は、非常に参考になります」

一杉は「異分野との融合」についてよく語る。異なる領域を組み合わせることにより、オリジナルなものが生まれる。そのためのチャレンジが大事だというのだ。経済学者シュンペーターは「イノベーション」とは「異なるものの新しい結合」と定義したが、一杉は若い研究者のマインドセットをいわばラグビーと「結合」することでイノベーションしようとしているのだろうか。

「ラグビーから学ぶことは多いです。ラグビーでは倒されても常に立ち上がって前に進む。さらに、ラグビーボールは楕円だから、前に蹴っても地面でバウンドしたときに後ろに戻ってくるのはしょっちゅう。だから、学生も研究で失敗しても再び立ち上がって、クヨクヨせずに前へ進んでほしい。僕もいっぱい失敗してきました。そして今もチャレンジして失敗することが多いです。失敗から学んで一歩ずつ前に進んでいます。また、ラグビーでは〝一人はみんなのために、みんなは一人のために〟というチームワークを大切にします。これも研究に対する姿勢と全く同じです。一番大事なのはノーサイドという考え方ですね。体と体をぶつけ合って戦っても、相手の人間性を否定しているわけではないから、試合が終わったらサラリとして友だちになる。研究においてもそのような姿勢が必要だと思います。おかしいことはおかしいと言い、議論がかみ合っていない場合も、僕はきちんとそう言葉にするようにしています。その人の意見を尊重しつつ自分の意見を述べ、相互に認め合うことが重要です。おかしいと思いながらも大勢に従うことや、裏でこそこそと批判するのは良くないと思います。ラグビーのノーサイドの精神は、研究においても極めて重要と考えています」

一杉は、そんな話を学生たちに積極的にするようにしているという。

「強いラグビー選手は、柔道やサッカーなど、異分野のスポーツの経験がある。だからこそ、その人なりの動き、つまりオリジナリティが発揮でき、良いラグビー選手になるのです。超伝導体を発見したいのであれば、超伝導の研究ばかりしていてはダメで、異分野の考え方が必要。日本では出る杭は打たれるとよく言われますが、それは研究の世界では推奨できません。他の人と違う“オリジナリティ”(=出る杭)を尊重するという意識を持つ必要があります。そのオリジナリティを身につける近道が異分野との融合です。新しいことに取り組むと、途方に暮れることもあるでしょう。後悔することもあります。学ぶべきことが難解で自分では理解が難しいと自信をなくす場合もあるでしょう。チャレンジなどせず、自分のフィールドにそのまま留まれば楽だったのになと。しかし、それでもチャレンジし続けると、だんだんいろいろなことがわかって力がついてきます。そのチャレンジの履歴は、唯一無二です。世界には一人として同じキャリアパスやチャレンジの履歴をたどった人はいないのですから。チャレンジを続けるとオリジナリティが出せるようになる。実際、私は何度もチャレンジしてきました」

全固体電池実現への貢献

異分野へのチャレンジを恐れることはない、と一杉は言う。

「博士課程修了後、私はソニーに勤めました。最初は研究者として応用研究をしていましたが、しばらくすると別のフィールドを見てみたいという気持ちが芽生えてきました。そこで自分から志望してマーケティング・セールス部門に異動したのです。技術を作り上げるのが研究者なら、今度は、その技術を使ってもらうため、技術を広める側を見たいと思ったのです。全く未経験の仕事ばかりで、もちろん途方に暮れました。しかし、その経験がとても活きています。その時に学んだことでもっとも重要なことは、マーケティングでも商品企画でもセールスでも、頭の使い方は、研究におけるそれと全く同じだったということです。これは大きな発見でした。だからこそ、異分野へのチャレンジという壁は、それほど高くないと実感したわけです。恐れることはありません。新しい考え方や、人との新しい出会いを楽しみつつ、一歩ずつ前に進めば良いと学びました」

全固体電池の研究も、異分野との融合が成功の鍵になっていると一杉は語る。

電池は、電解質を正極と負極がはさむ、サンドイッチ構造になっている。スマホなどで使われているリチウムイオン電池の電解質は液体だが、次世代の電池と言われる全固体電池では電解質は固体だ。固体となることで発火のリスクを減らすだけでなく、充電時間の圧倒的な短縮、長時間使用など、電池の世界に大きな革命をもたらすことが期待される。世界中で全固体電池の熾烈な開発競争が繰り広げられている所以だ。

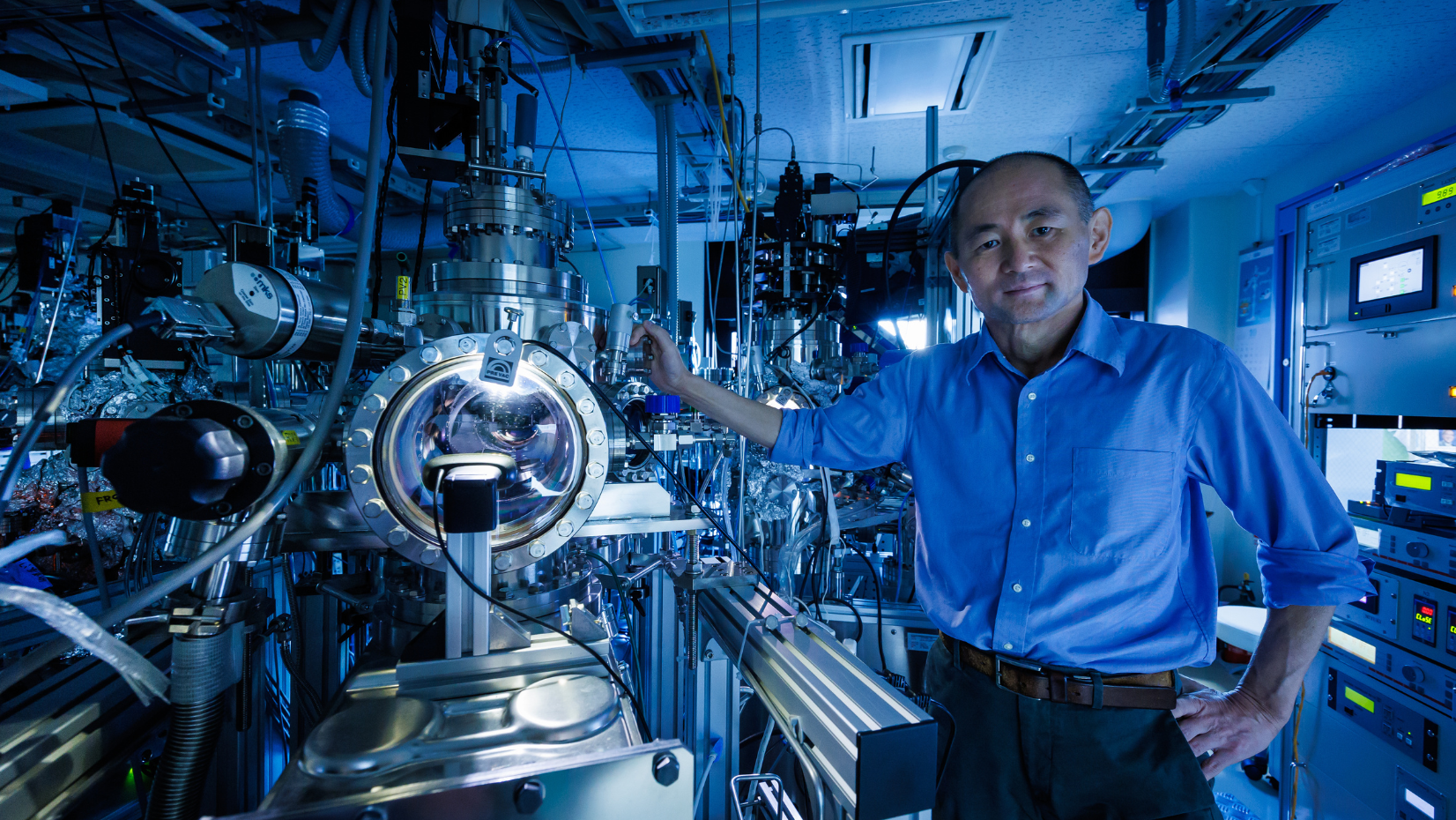

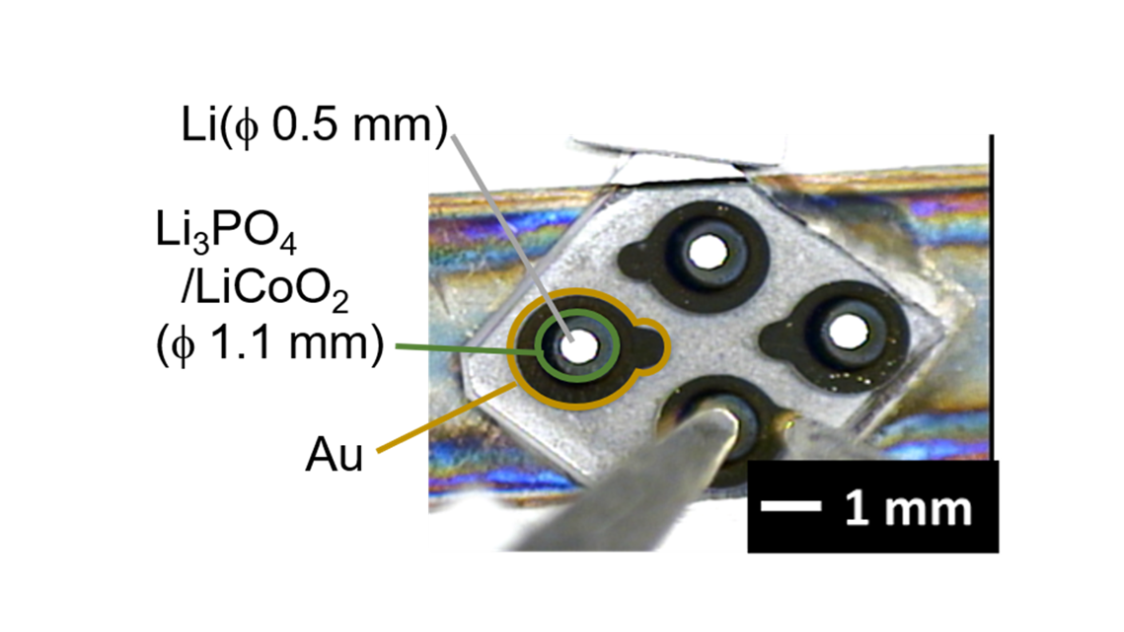

「私の専門の一つが界面に関する研究です。界面とは物質と物質が接する面のこと。物質の表面と言いかえてもよいです。界面の活躍によって、スマホは計算できるし情報を記録できます。電池内でも界面が鍵を握っています。たとえば、全固体電池の電解質と正極が接する界面では、そこに望まない物質が生成し、電気抵抗が発生する。つまり、イオンの通過を邪魔することが問題になっていました。そのため、全固体電池の真の実力は明らかになっていなかったのです。そこで我々は、邪魔なものができないよう、完璧にコントロールされた界面を作り出し、界面の電気抵抗をどこまで小さくできるのかを探り出そうとしたのです。2013年頃のことですね」

一杉が用いたのが原子レベルでの薄膜物質合成という、彼自身が得意とする技術だった。この技術を駆使して、原子が整然と並ぶ美しい界面を作り出した。その結果、界面の電気抵抗を従来に比べて大幅に低減することに成功したのである。その値は液体電解質を用いたリチウムイオン電池の半分以下の界面抵抗だった。したがって、界面でもイオンは速く動けることを実証し、全固体電池の性能を飛躍的に高められることを証明した。

「私達が全固体電池の研究を始めた頃は、固体物理や半導体の分野における常識が電池の研究にはそれほど取り入れられていませんでした。まさに異分野どうしだったわけです。そこで異分野を融合させて、半導体分野における界面制御という技術を電気化学の中に持ち込んだ。すると、驚くべきスピードでイオンが動き、私たちはその時点で世界最高の電池を作りだしたのです。これによって、全固体電池の実現がきわめて有望であることを実証することができました」

こう書くと、とてもスムースに研究は進行したように思うかもしれない。もちろん、そんなことはない。ラグビーボールのバウンドと同様、前進、後退を繰り返した。研究を楽しみながら進めていると、新たな発想と成果につながった。それがデジタルラボラトリである。

AIロボット科学者誕生

「電池界面の研究は、非常に精緻な研究で実験作業が細かく、研究者への負担もかかる。材料科学の研究作業はすべて人間の手によって一つ一つ地道におこなわなければならない。学生を含めた研究者たちの、忍耐力と時間が必要となる。私は研究者の負担を減らすとともに、研究を加速する方法はないものかと考えていました。特に、学生や若い研究者が、自分が学生の頃と同じような手順で実験をしていることに疑問を持っていました。若い研究者には、全く新しい研究開発の進め方から生まれる全く新しい発想で、我々が想像したことがないような新物質を発見して欲しい。それにもかかわらず、僕が学生の頃と同じ手法で研究を進めていました。教育者として、自分自身のコピーを作っている気がして、それは良くないと思っていました。そんなときに出会ったのがまさに異分野の数理科学でした。数理科学者の方々と議論していくうちにひらめいたアイデアが、AIとロボットを使った物質開発です。これは研究開発の進め方に大きな変革をもたらすと思いました。それは2014年の頃です」

小型の真空実験室と、そこで実験をおこなうロボットアームと、それらをコントロールするAI。これらを一つのシステムとしてまとめあげ、研究者の目標設定に従って、自律的に実験を繰り返し、新たな物質を探し出す。すなわちデジタルラボラトリ、ロボット科学者を作ろうと考えたのだ。

「最初は誰もまともに取りあってくれず、研究費はもちろんもらえませんでした。しかし、清水亮太准教授や小林成特任助教の多大なる協力を得て、コツコツ作り続けて完成させました。このデジタルラボラトリでは、研究者が目標を設定すると、AIが実験計画を立て、ロボットが合成と評価を繰り返します。その結果をまたAIが学んで、次の実験計画を立て、そしてロボットが実行する。私の実験室は、AIとロボットと人間が共生しています。我々がロボット科学者と共同研究をしているようなものですね」

現在、マテリアルズ・インフォマティックスやデータ駆動科学と呼ばれる物質開発のデジタル化の動きをー杉は切り拓いてきたと言える。この銀色に輝く小型UFOのようなロボット科学者は、今日も一杉研究室にでんと構えて実験に勤しんでいる。

「日本は固体材料や素材の分野では、研究においても産業においても、とても強い力を持っています。ですから、さまざまな企業や大学・国研の研究者と組んで、材料開発をさらに加速させようと頑張っているところです。今、世界の追い上げがものすごいですから」

だが、冒頭の言葉にもあるように、このデジタルラボラトリもまた、常温超伝導体というゴールを目指すための道程にすぎない。

「研究開発の進め方に今、大きな変革が起き、このデジタルラボラトリのようにAIとロボットが大量の実験をしてくれるようになった。そうすると、巨大な物質探索空間に分け入ってどんどん探検できるようになるのです。そのため、新しい超伝導体を発見する可能性も高くなる。だから、今、私はとってもワクワクしているのです。初めて運転免許を取ったときの感覚に似ています(笑)。クルマに乗って日本中どこにも行けるぞって、自分の行動範囲が格段に広がりワクワクしました。今、AIとロボットを使って、この巨大な物質探索空間のいろいろなところに行ける!」

その巨大空間には、社会の役に立つであろう未知の物質が星の数ほどあるはずだと、一杉は言う。それを思うと、心の中は夢でいっぱいになると。

固体化は必然の流れ

一杉が理系を志したのは、高校生の時に沸き起こった〝高温超伝導フィーバー〟がきっかけだった。1980年代中ごろの超伝導への関心の世界的な高まりが〝高温超伝導フィーバー〟だ。比較的高温で(といっても零下ではある)超伝導となる銅酸化物超伝導体が発見され、化学と物理に大変革が起きた。一杉は東大工学部に進学すると、その〝高温超伝導フィーバー〟の火付け役と言われていた北澤宏一(東大名誉教授/1943〜2014年)の研究室へと入る。一杉の夢は、そこから始まる。

「常温超伝導体が見つかれば、環境問題もエネルギー問題も、物流の問題も、一挙に解決する可能性がある。夢がありますよね。その夢を追いたいと、ずっと思っているのです」

だが、その夢の実現への道筋は、今なおはっきりとしない。いや、一杉だけでなく、世界中の科学者のだれもがそのゴールがどこにあるのかを知らないのだ。

「最近、零度に近い温度で超伝導状態になる物質が見つかりました。ただ、その物質には大きな圧力を加える必要がある。これまでに、BCS理論という代表的な超伝導理論で説明できない超伝導体も多く見つかっています。私は、これまでとは異なるメカニズムによる新超伝導体が発見できたら、それがいちばん面白いと思っています。そのため、予想外の結果を狙っているところです。だって、予想通りだったらつまらないでしょ?(笑)やっぱり予想外のことを目指していきたいですね。全固体電池の研究から超伝導体が見つかるなんて思いもしないですよね。そういう誰も考えていないところから超伝導に攻め込もうという戦略なのです」

一杉の研究室のWebサイトに、次のような一文が掲げられている。

《「固体」は面白い。原子や分子が凝縮して「固体」になると、それまで想像もしていなかった物性が発現する》

一杉は、固体に限りない可能性を見ている。〝メタモルフォーゼ──変身〟によって生まれる新たな機能。それが固体のおもしろさ。

机の上にあったシリコンの塊を手に、一杉はこう言う。

「この塊、もとはそのあたりに転がっている岩石です。このような固体が機械学習や計算までするのはとても不思議ですよね。これが固体の面白いところ。他にもさまざまなデバイスが固体で実現しています。(一杉はノートパソコンを指さして)この中で二つだけ固体ではないものがあります。一つはリチウムイオン電池の電解液で、もう一つは液晶ディスプレイの液晶です。これまでにさまざまなデバイスが固体化してきました。たとえば照明では、ろうそくがガス灯(ガスを活用)になり、それが電球(真空を活用)になり、そして白色発光ダイオード(固体)になったように、固体に向かって発展していく。ディスプレイもブラウン管から液晶ディスプレイ、そして有機ELへと進化しました。有機ELディスプレイはすべて固体です。

つまり固体化というのはとても素直な技術発展の流れなのです。なぜかというと、固体のほうが低エネルギー消費、かつ、壊れにくいという特徴があるからです。したがって、電池の固体化も技術の流れから見たらきわめて妥当なことなのですね」

若い世代へのメッセージを求めると、一杉はこう答えてくれた。

「チャレンジすることが大事です。狭い世界に閉じこもらずに、どんどんチャレンジしてほしいですね。研究者や社会人としての個性というのは生まれつきのものではありません。個性は自分で作り上げることができます。チャレンジして失敗しても、多くを学びます。そして力がついてくる。自分なりの引き出しや武器といえば良いでしょうか。それらを組み合わせていくと、自分にしかできないこと、つまり、オリジナリティが生まれていくのです。若い方には、どんどんチャレンジしてほしい。そして、広い視野を持ってほしい」

一杉もまた、チャレンジをいまも続けている。究極の固体──常温超伝導体を探しに、今日も一杉はロボット科学者号に乗り込み、広大な物質探索空間へと飛び出していくのだ。

※2023年取材時

文/太田 穣

写真/貝塚 純一

![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)