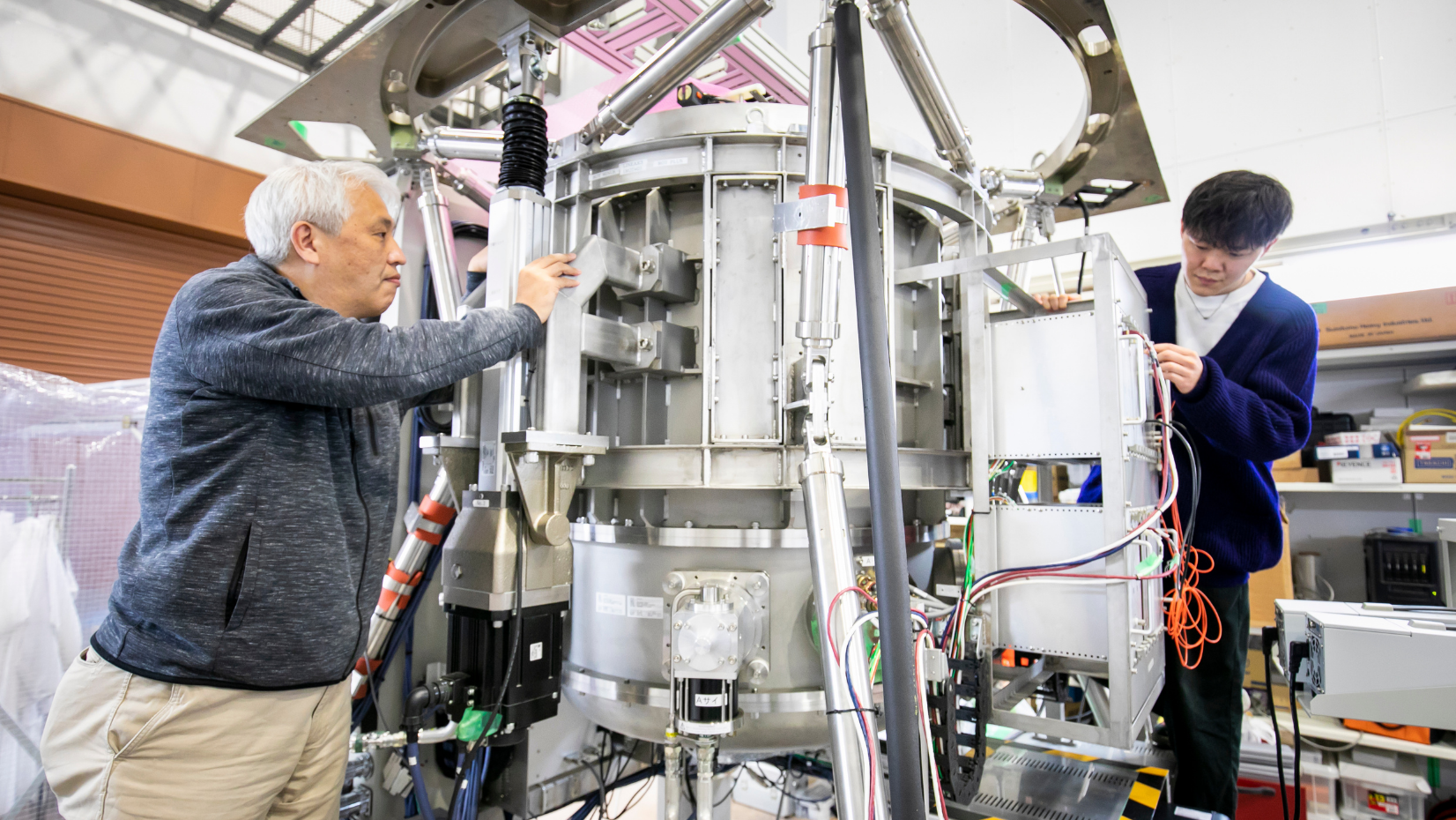

南米チリの北部。アンデス山脈と太平洋岸のあいだに、東西160km、南北1,000kmにわたって広がるアタカマ高地。まるで火星の風景のような荒涼とした砂漠が続くこの一帯は、世界で最も乾燥した地域として知られている。ここにそびえる標高5,640mのチャナントール山の頂では、その名も東京大学アカタマ天文台(TAO)の建設が進む。宮田隆志教授は、このプロジェクトを長年主導してきた一人であり、主鏡や観測装置の製作責任者である。

「2023年の完成を目指していますが、すでに世界で一番高い場所にある天文台としてギネスに認定されているんですよ」と宮田教授は笑顔を浮かべる。

TAO望遠鏡の主鏡(反射式望遠鏡で光を集めるメインの凹面鏡)は、口径6.5m、重量8.3tと巨大だ。望遠鏡には3つの焦点があり、それぞれにこれまた大型の観測装置が個別に搭載される。規模においても、観測技術においても、世界最高レベルの天文台なのである。

それにしても、なぜ高山の山頂なのだろう? しかも地球の反対側のチリの。

「観測にとっては大気が邪魔になるんです。何億光年も先の天体からの光は、わざわざ地球にやって来てくれたというのに、我々に届くコンマ数秒前に大気に吸収されて消えてしまう。それがもうもったいない。だから、ちょっとでも高いところにお迎えに上がって、できるだけたくさんの光を望遠鏡の大きな口径で頑張って集めたいと。そのためには少しでも高い場所、空気の薄い場所に天文台を作る必要があるのです」

光の中でも赤外線はとくに水蒸気によって吸収されやすい。そのためには、高高度であるだけでなく、雨が降らず乾燥していることも重要だ。そのすべての条件を備えていたのが、アタカマ高地だったのである。

「我々の一番最初の仕事は、チャナントール山頂が天文台にほんとうにふさわしい場所かどうか、登って確かめることでした。わたしがプロジェクトに参加した2000年当時は、まだ誰も山に登ったことがありませんでした。わたしも加わった初登頂は2002年で、5,000mのところまでクルマで行って、そこから先は歩きました。山頂に立ったときは、思っていた通り、いい場所だと確信しました。とはいえ、とてもきつかったです。酸素が非常に少ない。地上の半分しかないんですから。苦しくて、苦しくて、もう早く帰りたくて(笑)。でも、空気が薄いというのは宇宙から来た赤外線が減らないということですから、そういう意味では苦しければ苦しいほどいい場所だということです」

しかし、それならば、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)のように人工衛星から観測すればよいのではないかとも思う。だが、地上望遠鏡にしかできないことがあると宮田教授は言う。

「たとえば遠くにある暗い天体を探しましょうということになると、地上の天文台はJWSTにかないません。一方で、長いあいだ同じ星を観測し続けたり、あるいは、突然起きた宇宙での出来事に望遠鏡を急いで向けるといったことでは、地上の天文台のほうが明らかに強い。また、リスクの大きい挑戦的なプロジェクトにも地上の天文台のほうが使いやすいのです」

宇宙望遠鏡と地上の天文台は、役割分担をして相補い合う関係なのである。だが、地上の天文台にしかできないこと。それは、学生にも利用できるということ。宮田教授はこれこそが大切で、大学が天文台を建てる意味があると言う。だから、こんな苦労もいとわない。

「天文台の建設は、まず山頂までの道を作ることから始まりました。当初はクルマ1台がギリギリ通れる道幅しかなくて、もちろんガードレールもありませんから、何度も切り返しながら登っていくんです。かなり怖かったですね(笑)。チャナントール山には年に多いときは10回ほど行きました。飛行機だけでも往復3日かかるので、1年のうち1カ月は飛行機の上で過ごしたんだと思うと嫌になります(笑)」

宇宙のガスや塵を捉える中間赤外線

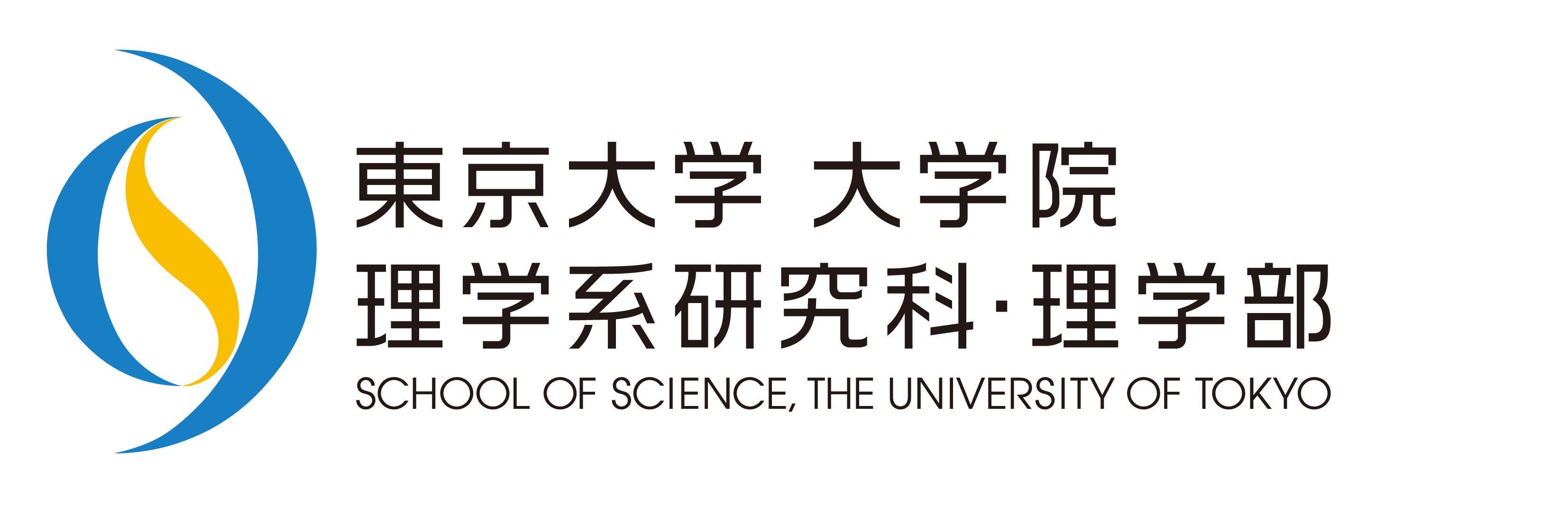

宮田教授が開発・製作を進めた観測装置の一つがMIMIZUKUだ。正式にはカセグレン焦点・中間赤外分光撮像装置という名の、いわば高さ2mの巨大な超高感度赤外線カメラである。このMIMIZUKUは、中間赤外線の波長2〜38μm(マイクロメートル)の範囲を観測対象としてカバーし、しかも30μmでは1 秒角(360度の1,296,000分の1度)という世界最高の解像度を誇る。

ヒーターや家電のリモコンなどでおなじみの赤外線。その波長は0.7~1000μm。可視光線に近い帯域は近赤外線、電波に近い帯域は遠赤外線で、そのあいだが中間赤外線ということになる。では、なぜ、MIMIZUKUはこの中間赤外線にこだわるのだろう。それは可視光では観測が難しい、100〜1000K(約−173〜726℃)という低温の宇宙内の物質──つまり、ガスや塵などを捉えることができるからだ。

「星が生まれてから死ぬ直前までの星の一生は、基本的にはすでにわかっています。ただ、死にゆく星が周囲にガスを吹き出し、そのガスが巡り巡ってまた新しい星になる。あるいは星の周りで惑星を作る。こちらのほうの過程はまだわかっていないんです。たとえば我々の太陽系を作ったガス、あるいは地球の大元となった塵は宇宙のどこから来たのかというのはまったく解明されていません。ここを調べるには、温度も低く、なんかふわっとした微細な物質が観察対象になるので、地上からの可視光での観測では難しいのです。そこで赤外線の出番となる。ワッと広がっていくガスや、塵を見たり、あるいは星が生まれる時に周囲に微細な物質が集まってくる様子なども、中間赤外線を使えば観察することができます。ここから未解明の謎のピースを埋めていくことができれば、宇宙で物質がどのように巡り巡っていくのかというのがわかってくるのです」

このMIMIZUKUには新たに開発された2視野同時観測機構というシステムが搭載されている。これによって、高精度でのモニタ観測・精密分光が、二つの異なる観測対象に対して同時に行えるようになり、時間軸に沿った正確な観測が可能になる。つまり、「時間軸天文学」の実現である。

「星空は毎夜同じように見えます。でも、時々、星が突然光ったり、明るさが変わったりという現象が起きます。実はそういう変化を伴う現象からはものすごく多くの情報が得られるんです。たとえるなら普通の静止画写真とビデオをくらべた時、あの木は風で揺れているなとか、ビデオのほうがいろんなことがわかる。いわば、これまでの天文学は静止画写真でずっとやってきた。ところが、それがだんだん変わってきて、いまでは移り変わっていく現象をビデオ的に観測しようということが世界的に行われるようになっています。これを時間軸天文学と言います。ところが、赤外線、特に中間赤外線でのビデオ的な観測は、技術的な問題もあり、時間軸天文学的なアプローチがこれまでほとんどやられてきませんでした。でも、これが実現できれば、たとえば星の周囲に円盤みたいなものができていく時の変化の様子などが観測でき、写真だけではわからなかった、惑星がどうやってできていくかとか、星がどうやって死んでいくのかとかいうことが解明できる可能性があります。我々はTAOでそれに挑戦したいと思っています」

天文学での物作りには違った面白さがある

宇宙の謎に挑む最前線に立つ宮田教授だが、意外なことに、天文学を選んだのは遠い彼方の星々への関心からではなく、“地上的なもの作り”の面白さからだった。

「わたしの出身は京都大学の理学部なのですが、3年生の時に実習を取らないといけなくて、友人に誘われるままに天文学を選んだんです。それがたまたま赤外線天文学の研究室でした。そこで作ったのが、小さな望遠鏡で集めた光を赤外線センサーで受けるという簡単なものだったのですが、それがとても楽しかったんです。自分で作ったものが遠い星からやって来た光をちゃんと受け取ってくれるって、なんてすごいんだと感動したのが、そもそもの始まりでした」

観測装置で星を見るだけでなく、その観測装置をも自分で作りたい。学生時代のその思いが、今もなお宮田教授の仕事を貫いているのだ。世界でも最高水準の望遠鏡と観測装置を造りあげるTAO計画は、その意味では宮田教授にとって運命的なプロジェクトといえるのかもしれない。

「我々天文学者は、星からやって来た光は本当に一粒たりとも逃したくないと思っています。だから、TAOのレンズを考えたときに、シリコンはよい素材なのですが、光の半分は反射されてしまうので、半分も逃がすのは忍びないと思うのです。シリコンでは反射防止コートなどの技術がいろいろ開発されているのですが、中間赤外線の30μm帯の反射防止技術というのは世の中に存在しませんでした。そこで我々が考えたのが、波長よりも小さい非常に細かいでこぼこをレンズ表面に作るということです。そうすると、レンズに染み通っていくように光が進む。そういう加工をおこなうことで、反射を防ぐことができました。望遠鏡の一番最後の重要な箇所に、そのレンズが1枚だけ入っています。他の部分はすべて鏡を組み合わせて作りました。そのため、設計がものすごく複雑になってしまいました」

それは難関を一つずつクリアしていく苦労の連続であったと宮田教授は語るが、だからこそ、同僚や教え子たちのことにもこんなふうに思いをいたす。

「望遠鏡をもっと早く作りたかったのですが、予想以上に時間がかかってしまいました。研究が長くなると、一緒に頑張った大学院生たちが卒業してしまうわけです。つまり、星の光を受け取るという一番感動する瞬間に立ち会えぬまま卒業した人が数多くいる。それが、ほんとうに心苦しい。そういう人たちも含めた全員の力で作ったのだという事実は、ちゃんと大切にしたいと思っています」

チャナントール山頂へ続く道の幅がまだまだ狭かった頃。ふもとの町で学生たちとともに食事を交代で作り、合宿のように生活した日々はとても楽しかったと宮田教授は振り返る。そしてこんなメッセージを学生たちに送ってくれた。

「天文学での物作りには、他の分野での物作りとはまた違う面白さがあります。物作りというのはやってみないとわからない。だから自分は物作りは不得意だとか、自ら可能性を狭めることをせずに、一度チャレンジしてみてほしい。新しいことって、ワクワクするものです。ぜひ一緒にやっていけたらいいなと思っています」

世界一高いところにある天文台が、“星からやって来た光は一粒たりとも逃したくない”と待ちかまえているのだから。

※Year of interview:2022

文/太田 稔

写真/貝塚 純一

![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)