ノーベル賞は「先駆者」の栄誉を讃える賞だ。創設者であるノーベルの遺言によって、「もっとも重要な発見、発明、あるいは改良をした人物」に与えられるのだが、この「もっとも重要な」の意味合いは、受賞者がそのテーマにおける先駆者たる研究成果を成し遂げ、その研究成果以降、ひとつの潮流が展開していったという意味なのだと思われる。実際、ニュートン以来の物理学の認識を根本から変えてしまったアインシュタイン、分子生物学の大元であるDNAの二重らせんを発見したワトソン&クリックなど、我々一般人も「先駆者」の成果に端を発する研究分野の潮流をそれなりに知っている。さらに、近年においては社会的影響力の大きさが常に意識されている。山中伸弥博士(2012年、医学・生理学賞受賞)のIPS細胞が今後、広く社会実装されたならば、我々は生命や寿命に関する認識を変革せざるを得なくなるだろう。

2021年、ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎博士(米国・プリンストン大学上級気象研究者)は、まさに、気候モデル開発とコンピュータシミュレーションによる気候研究の「先駆者」であり、社会的影響という意味でも、現在、大きくクローズアップされている地球温暖化問題に科学的根拠を与える数値モデルの原型を創りあげた研究者である。

さて、先駆者、真鍋淑郎博士が創り出した数値モデルとはどんなものだろう……。真鍋博士の研究領域に近い3人の研究者、佐藤薫教授、升本順夫教授、三浦裕亮准教授に解説いただきながら、真鍋博士の研究の軌跡とその後の発展を追ってみよう。

最初の成果、「1次元放射対流平衡モデル」の凄み

真鍋博士の研究成果を理解するには、まず、前提として地球の「温室効果」というものを知っておかねばならない。

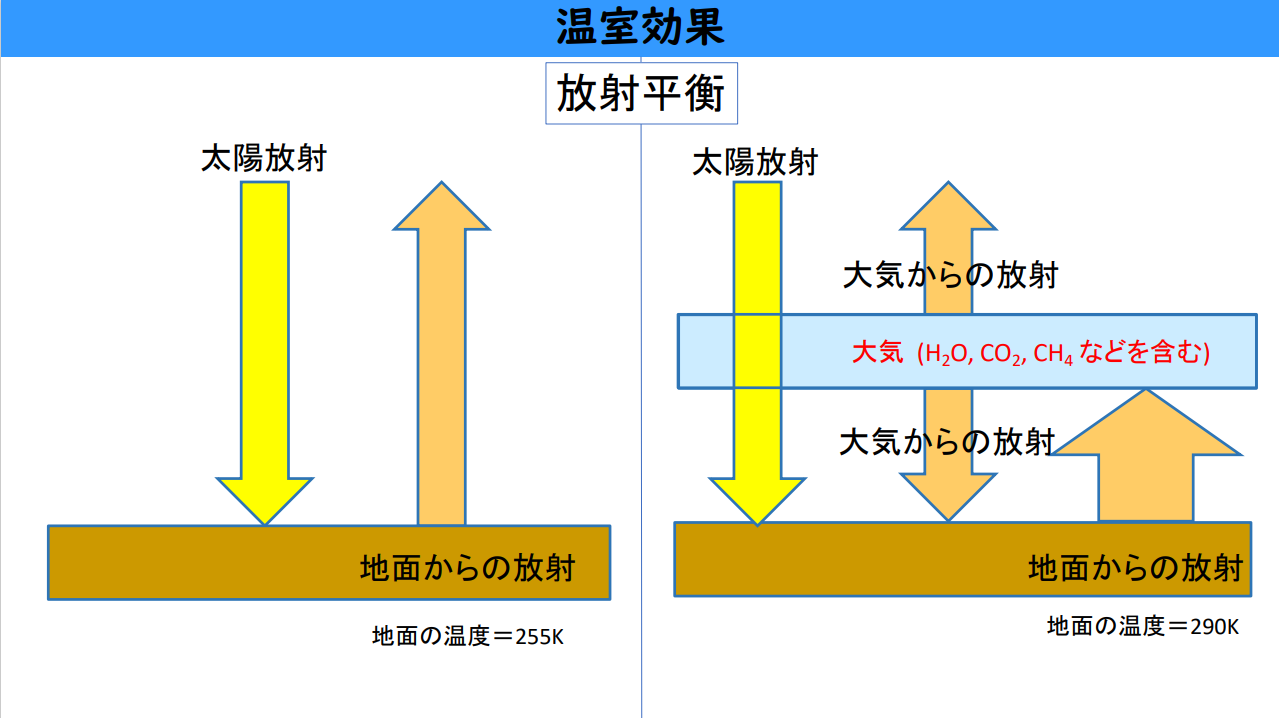

佐藤「地球には日々、太陽の光(太陽放射)が降り注いでいますが、地球も同じ量の赤外線を放射(赤外放射)していてエネルギー的にバランスしています。これは、太陽放射を受けっぱなしにすると地球の温度はどんどん上がっていってしまうためです。「大気」がない場合、地球からの赤外放射は地面が出すことになります。太陽と地面、両方の放射量が等しいという式を解いていくと、地面の温度は255ケルビン(摂氏ではマイナス18℃)となります」

しかし、地球には水蒸気や二酸化炭素をふくむ「大気」がある。この「大気」は、太陽放射はほぼ透過するが、地面からの赤外放射はほぼ吸収するという性質を持つ。また、「大気」は地面から受けた赤外放射と同じ量の赤外放射を半分ずつ上向きと下向きの両方に放射する。つまり、地面には「太陽からの放射」と「大気からの放射」の2つのエネルギーがやってくる。

当然、地面は暖まりすぎてしまうのを避けるために、たくさん放射しなければならない(地面からの放射は温度の4乗に比例する)。地面の温度は290ケルビン(約17℃)。「290ケルビンー255ケルビン=35ケルビン」なので、地球大気の温室効果は35ケルビンということになる。

佐藤「もし、地球に大気がなかったら、地表の温度はマイナス18℃ですからすごく寒いわけですが、温室効果によって私たちが過ごしやすい気温になっているのです」

この大気の中の温度はどのようになっているか。大気を鉛直方向でいくつかの層に区切って放射の計算をしてみると、地表付近の層は高い温度となり、上の層にいくほど急激に冷えていくという温度分布になる。これは水を入れた鍋をコンロで下から温めているのと同じような状況。当然、大気中で「対流」が起こる。

1964年、真鍋博士は最初の目覚ましい成果である「1次元放射対流平衡モデル」を発表した。当時のコンピュータでは大気を上下にかき混ぜる対流を直接計算することができなかった。そこで、真鍋博士は「対流の役割は『上空に行くほど6.5ケルビン/kmずつ気温が減少する』ように調節するものだ」という大胆な仮説を立て、対流を数値モデルに組み込んだ。

佐藤「真鍋先生のこの数値モデルのおもしろいところは大気の対流圏だけでなく、そのうえの成層圏も解いているところです。当時、成層圏を飛ぶ超音速旅客機『コンコルド』が実用化されつつあった頃なので、それによる大気への影響を考えるために成層圏も解いたそうです」

真鍋博士はこの数値モデルに大気の微量成分として、水蒸気、二酸化炭素、オゾンを加えている。そしてこの3つの成分が「大気の温度に対してどのような役割を果たしているのか」をひとつずつ外して計算した。たとえば、オゾンを外してシミュレーションすると、対流圏ではさほど温度が変わらないが、成層圏ではとても低くなる。これはオゾン層が成層圏にあって紫外線を吸収し、大気を暖めているからである。そのようにしてひとつずつ外して計算していった結果、35ケルビンの温室効果のうち、二酸化炭素を含むことによる効果は10ケルビンであることが分かった。

さらに真鍋博士は「もし、大気中の二酸化炭素の量が2倍になったらどうなるか」という計算も行っている。その結果、「地上気温が2.3度上昇する」ということが判明した。

佐藤「これはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書などに掲載されている現在の数値モデルの予測結果とほとんど変わらない数字です。1964年の時点で、すでにこの数字を出されていたという点に凄さを感じます。現在、世界中で地球温暖化問題が叫ばれていますが、そんな将来を想像もできなかった時代にこのような問題を立て、その予測結果を出されたところに真鍋先生の先見の明を感じますね」

発展し続ける大気海洋結合モデル

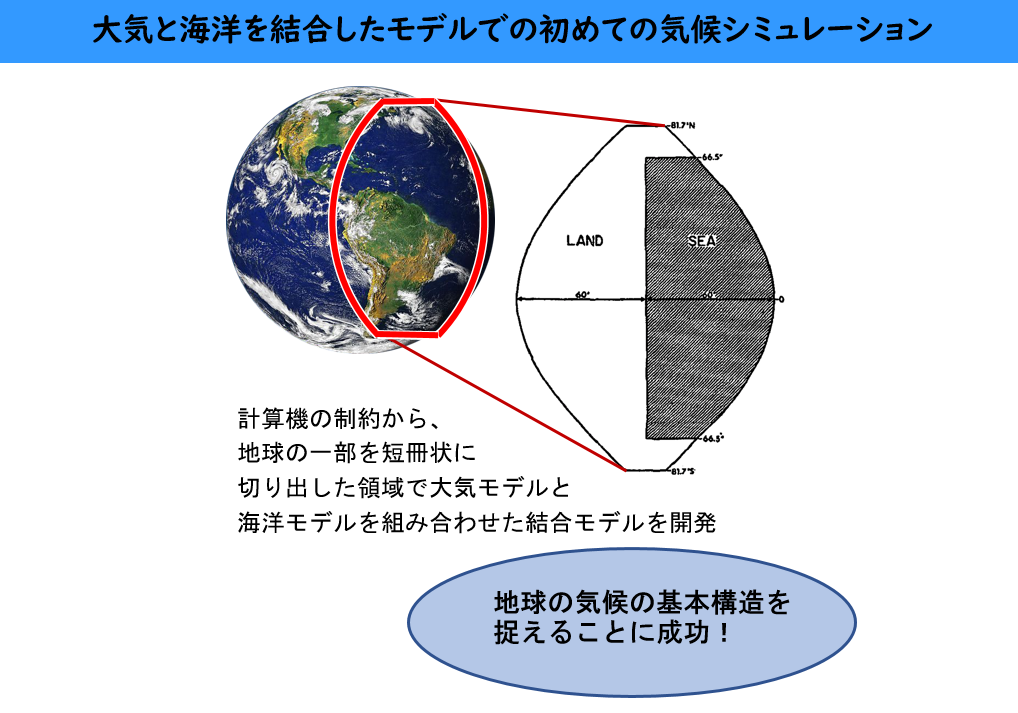

真鍋博士の2つめの大きな成果、それは「大気海洋結合モデル」の開発である。当時、真鍋博士は米国GFDL(地球流体力学研究所)に所属していたが、その同僚に海洋の数値モデルを作っていた海洋学者、カーク・ブライアン博士がいた。当時の所長、ジョセフ・スマゴリンスキー博士が「真鍋博士とブライアン博士の研究を組み合わせて数値モデルを作ってはどうか」と提案し、ふたりは1969年に「大気海洋結合モデル」を完成させた。今度は大気だけでなく海洋も組み合わせて、地球全体をカバーする気候シミュレーションモデルを創ったのだ。

このモデルの開発においても真鍋博士の独特な発想力が生かされている。地球全体をカバーする数値モデルを創ろうとすると膨大な計算が必要になる。1960年代当時のコンピュータではこの計算量をこなすマシンパワーがなかった。そこで、真鍋博士とブライアン博士はどうしたか。

升本「海の部分と陸の部分が含まれる地球の一部を『短冊状』に切り出してその形の中でどうなるかをシミュレーションしたのです。

すると、観測で得られている大気や海洋内部の状況が数値モデルでもきちんと再現できることが分かった。それで、大気と海洋が結びついた気候変動、気候変化を再現できるようになったわけです」

その後、1991年に真鍋博士はこの大気海洋結合モデルを使って「大気中の二酸化炭素濃度が2倍になったら気候がどう変化するか」をシミュレーションした。すると、北極付近ではかなり地表面気温が上昇し、南極付近ではさほど上昇しないという結果が得られた。この結果を現在まで観測し続けた実際のデータと比べると、現実に起こった変化とよく似ている。1990年代にすでに現在の地球温暖化をかなり正確に予測していたことになる。

真鍋博士が創った「大気海洋結合モデル」はその後、さまざまな研究者によって気候変動の要因となる複雑な物理・化学・生物プロセスが加えられ、どんどん発展している。大気や海洋内の化学変化、海氷や氷河の変化、それから陸に生い茂る植物群の「呼吸(酸素を吸って二酸化炭素を出す行為)」と「光合成(二酸化炭素を取り入れて酸素を出す行為」」。数値モデルに地球の多様な「リアル」を加え、「地球システムモデル」と呼ばれる、より精緻なモデルに発展中なのだ。しかし、そのモデルのフレームは真鍋博士が作り出したもの。世界に向けて温暖化の警鐘を鳴らし続けてきたIPCC報告書(現在、第6次報告書が発表されている)に使われている数値モデルも真鍋博士のモデルがベースとなっている。先駆者、真鍋博士の研究は大きな潮流を作り出し、社会にも多大なる影響を与えている。

数十年先を見つめる研究者の目

さて、解説いただいたお三方は、真鍋博士のどのような点がすごいと思っているのか、少しうかがってみよう。

三浦「1940年代、数学者でもあり情報科学者でもあるジョン・フォン・ノイマン博士が気象学者のジュール・チャーニー博士と組んで電子コンピュータプロジェクトのひとつとして、数値天気予報の研究を始めました。なので、数値天気予報は真鍋先生以前にもありました。日本の気象庁も先端的研究に取り組んでいて、1959年にはIBM704を導入して数値天気予報を始めています。しかし、真鍋先生は天気予報よりも大きなものを目指しましたね」

佐藤「真鍋先生は『天気』というよりも地球全体の『気候』を数十年数百年という長い時間スケールで真面目に考えたのだと思います。予測する範囲(広さ)のスケールと時間スケールが格段に大きかった」

三浦「ぼくが素晴らしいと思った点は、現在のスパコンとは比べものにならないくらいコンピュータの処理能力が低かった時代に、さきほどの『対流の効果を6.5ケルビン/kmの温度減率で表す』という大胆な仮説を立てて簡略化し、その時点でできる最大限の物理的表現をされた点ですね」

佐藤「1次元放射対流平衡モデルを使って計算すると、冬の極域の成層圏の気温が実際の観測データよりも何十度も低いという結果が出てきます。真鍋先生はそのことを『たぶん、大気の運動が関係しているに違いない』と論文に書かれていて、私にとってそれが一番の感動ポイントでした。極域の成層圏の気温が低く予想されてしまう問題は、実は現在でも解決できていない問題なのです。現在の気候モデルではさすがに何十度も低くはならないのですが、それでもちょっと精度低めのモデルだと20度くらい低く出てきます。『成層圏のコールドバイアス』と呼んでいるのですが、いまだに議論されています。真鍋先生はそれを60年代にすでに指摘されていました」

升本「さきほど佐藤先生が紹介された『オゾンを入れた場合と入れない場合で結果を比べる』という手法が現在まで続く『手法の素晴らしさ』だと思っています。数値モデルだと実際の地球の状況とは違う条件で試すことができます。数値モデルを使った実験という意味で『数値実験』と呼ばれている手法の一つですね。真鍋先生の研究手法は現在の研究手法にまで繋がっているわけです」

佐藤「あとひとつ。真鍋先生はモデルの限界もよくご存知で『複雑なモデルにあまり頼りすぎてはいけません』とよくおっしゃっています。開発された数値モデルはあくまでモデルだということを強く認識されているのですね」

プロの研究者の目で見ると、真鍋博士の研究にはそのような感動ポイントがあるのか。一般人にはなかなか分からないことである。

先駆者の研究はどこまでもベースとして生かされる

お三方の研究は真鍋先生の研究の延長線上にあるとのこと。実際にどのような研究をなさっているのだろうか。

升本「私は『熱帯域での大気と海洋の相互作用』を主に数値モデルを使って研究しています。真鍋先生のご研究は何百年か先、あるいは前といった長い時間スケールのご研究が多いのですが、私の研究はエルニーニョ現象など、数年単位の短い時間スケールの変動を扱っています。真鍋先生と同様にGFDLに行かれた都田菊郎先生(故人)という方がいらっしゃって、主に短い時間スケールの研究をされていたのですが、私の研究はその都田先生のご研究に近いです。でも、同じような数値モデルを使っているという意味では真鍋先生の影響も受けています」

三浦「ぼくはUCLAにいらっしゃった荒川昭夫先生(故人)の影響を強く受けて、『雲はなぜ組織化するのか』というテーマで雲の研究をしています。真鍋先生の1次元放射対流平衡モデルのフレームワークは現在でも使われていて、私が取り組んでいる『3次元の流れと雲を表現した放射対流平衡系のシミュレーション』に発展しています。さらに、指導教員だった木本昌秀先生からいただいたテーマ、『全球雲解像モデルを用いた気候シミュレーション』の研究にも取り組んでいます」

佐藤「私はモデルを作る研究はやっていなくて、理論寄りの研究をやっています。真鍋先生が研究されていたのは主にオゾン層のある成層圏までなのですが、私は成層圏に加えて、その上に位置する中間圏・下部熱圏と呼ばれる約100kmまでの循環や波動・乱流によりよく混合された大気の気候や気象の研究をしています。富士山に笠雲という雲がかかりますよね。あの雲は『大気重力波』と呼ばれているものです。風が吹くと持ち上がって上に波として伝わっていきます。この大気重力波に『冷たい成層圏を暖める』という役割があることが分かりました。さきほどお話ししたコールドバイアスの原因はこの大気重力波の表現にあるのではないかと言われています。大気重力波を数値モデルでシミュレーションするとともに、実際の観測も行っています。『大型大気レーダー(高さ3mのアンテナ1000本を、規則的に配置したフェーズドアレーレーダー)』を使って南極の空を観測しています。私自身、2018年に南極の昭和基地に行ってきました」

お三方ともそれぞれの形で真鍋先生の数値モデルに関わっている。理学の研究には数値モデルによるシミュレーションが欠かせないということを感じる。今後、コンピュータシミュレーションはどのように理学の研究に生かされていくのだろう。

三浦「科学的な手法の歴史としては、1番めに実験、2番めに理論科学、3番めにシミュレーション科学が確立されてきました。30年くらい前には、まだ「コンピュータシミュレーションなんて信じられない」という雰囲気はあったと思います。しかし、現在は基盤技術として確立されたとも言えます。今後も、数値モデルが数理物理的に間違っているところは間違っていると認識され、修正されつつ、重要な手法として発展していくと思いますね」

升本「シミュレーションをやることで実験ではできないことも調べることができます。今後も理学と切り離せないツールとして発展していくと思います」

佐藤「コンピュータを使うという意味では、シミュレーションだけでなく、ディープラーニングやAIが今後の気象研究や海洋研究に力を発揮していくのではないかと考えています。データを大量に与えることで正確な予測が可能になるかもしれず、非常に強力なツールとして期待されます」

幅広い好奇心と自分の頭で考える姿勢

最後に、この記事を読んでいる理学を志す若者へのメッセージをいただこう。

升本「自分が進みたい分野だけでなく、いろいろな分野に興味を持ってほしいと思っています。たとえば、気象や気候の研究にも、物理だけでなく化学や生物などの要素が入ってくる時代になっています。研究者を目指したいと思っている人は研究を幅広く展開できる素地をつくっておいてほしいですね」

佐藤「真鍋先生もおっしゃっていますが、やはり『好奇心』が大切だと思います。いつも『どうしてだろう?』と考える心を持ち続けること。そして、自分で考える力を身につけてほしい。それから、ぜひ地学に興味を持ってほしいです。高校の地学の説明には使える物理法則などが限られるため、かえって理解が難しい側面があるのですが、大学で勉強してみると、実はすごくおもしろい分野であることがわかるはずです」

三浦「私自身は『数値モデルを含めて、ぼくらが生きている世界を方程式で記述していこう』という科学の隆盛が続いていくことを願っています……。しかし、そういう年寄りのやっていることは置いておいて(笑)、若い人には『自分がどのように生きたいか』をじっくり考えて覚悟を持って道を選んでほしい。理学部でも工学部でも経済学部でも、あるいは大学に行かないということでも良いので、よく考えて選んでほしい。そうやって、よくよく考えて、ぼくらがやっていることに強い興味が湧いたならば、理学部は良い選択肢だと思います。ぜひ、来てほしいですね」

真鍋博士の研究の解説をうかがい、お三方の研究もうかがったことで、先駆者の目覚ましい研究成果が継承・発展されていく学術の姿を見ることができた。これからも、先駆者が築いた数値モデルはさらに広く深く緻密に発展していくことだろう。貴方もその世界に身を投じてみれば、多くの先駆者の足跡を感じ取れるに違いない。

※2022年取材時

文/清水 修(ACADEMIC GROOVE)

写真/貝塚純一

![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)