研究展示

はやぶさ2が見た小惑星リュウグウ

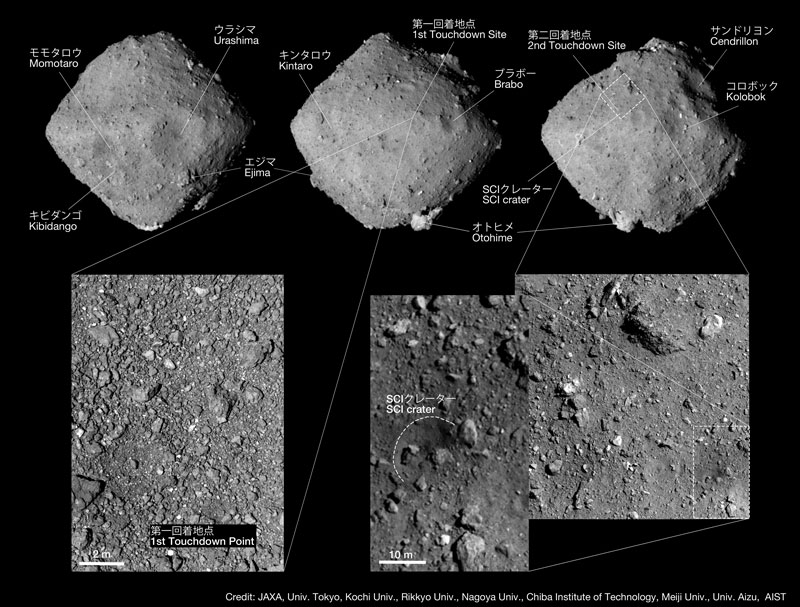

日本の探査機「はやぶさ2」は2018年6月~2019年11月にかけて、小惑星リュウグウを探査し、試料採取のための2回の着地(タッチダウン)と、人工の衝突装置(SCI)によるクレーター形成実験を行いました。

リュウグウは直径が900 m程度の小惑星で、その表面は大小様々な岩で覆われています。もともとはより大きな小惑星であったものが、ほかの小惑星との衝突によって破砕され、その破片が集まってできたと考えられています。

リュウグウには100個以上のクレーターが発見されており、最も大きいものは直径300 mのウラシマクレーターです。年齢とともに人の顔にシワができるように、天体の表面にも時間とともにクレーターが作られることから、クレーターの数を調べることにより天体の年齢を推定することができます。

人工衝突実験によって、小惑星表面で起こる衝突のエネルギーと、作られるクレーターの大きさの関係がわかり、直径100 mのクレーターが作られるのに、どのくらいの時間がかかるのかがわかるようになりました。

リュウグウには直径100 m以上のクレーターが10個あり、これらが作られるには約800万年かかるとの見積もりから、リュウグウ表面の年齢は約800万年と推定されました。

はやぶさ2のこれまでの理学部ニュース記事

- 理学部ニュース2021年9月号掲載: 小惑星リュウグウ上で最も始原的な岩石を発見

- 理学部ニュース2020年9月号掲載: 小惑星リュウグウの表面に記録された太陽加熱の痕跡

- 理学部ニュース2020年3月号掲載: 探査機はやぶさ2に見る理工連携の姿

文責

諸田 智克(地球惑星物理学科/地球惑星環境学科・准教授)、2022年